機構設計者なら知っておきたい! 電子部品の発熱量計算と熱設計の基礎 第32回 [PICLS] H型ブリッジ回路 (2)

今回は基板専用熱解析ツールPICLS を使って、H型ブリッジ回路の詳細設計を行ってみます。

H型ブリッジ回路

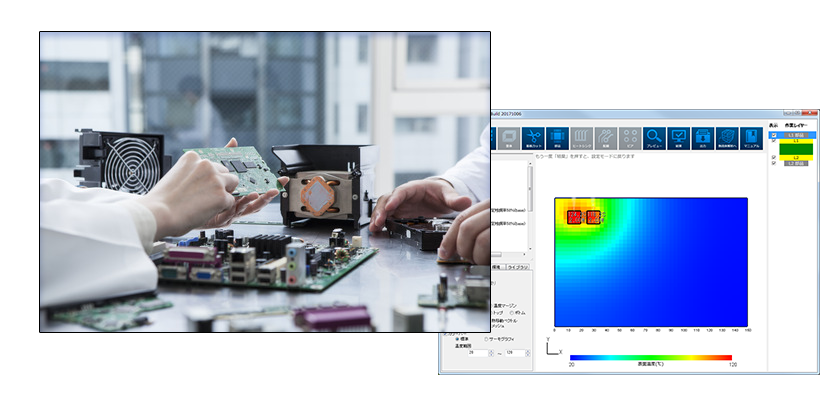

前回説明した例題の回路を図32.1に、素子の発熱量と寸法を表32.1に示します。

図32.1 H型ブリッジ回路

| 素子 | 発熱量 | 横 × 縦 × 高さ |

|---|---|---|

| Q1, Q2 | 2.0 W | 6 mm × 6 mm × 2.4 mm |

| Q3, Q4 | 0.23 W | 6 mm × 6 mm × 2.4 mm |

| Q5, Q6 | 1.4 mW | 3 mm × 1.4 mm × 1 mm |

| D1, D2, D3, D4 | 2.0 mW | 1.3 mm × 1.9 mm × 0.6 mm |

| R1, R2 | 0.24 W | 5 mm × 2.5 mm × 2.5 mm |

PICLSを使った検討

PICLSを使って、H型ブリッジ回路の検討を行っていきます。

(※ 今回の内容は有償版のPICLSのみで可能な内容となります。あらかじめご了承ください。)

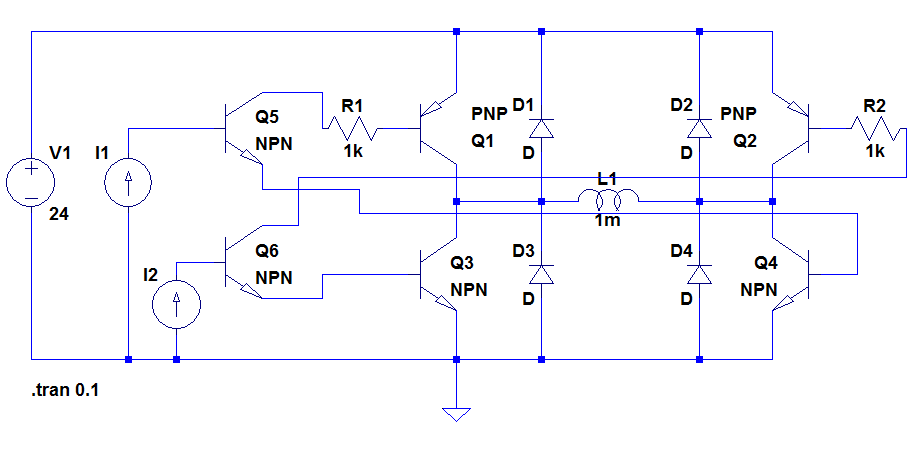

PICLSを起動し、① [寸法と構成] をクリックします。基板の寸法を100 mm × 100 mmとし、[層数] を [2]、L1とL2の [残銅率] に [50][%] と入力します。続いて、② [部品] をクリックし、表32.1に基づいて部品を作成します。部品の作成前に、左下の [詳細2] タブで [スナップ] を [0.1][mm] と設定し、[マウスによるサイズ変更の禁止] をONにしておくと小さな部品の作成・配置の際に便利です。

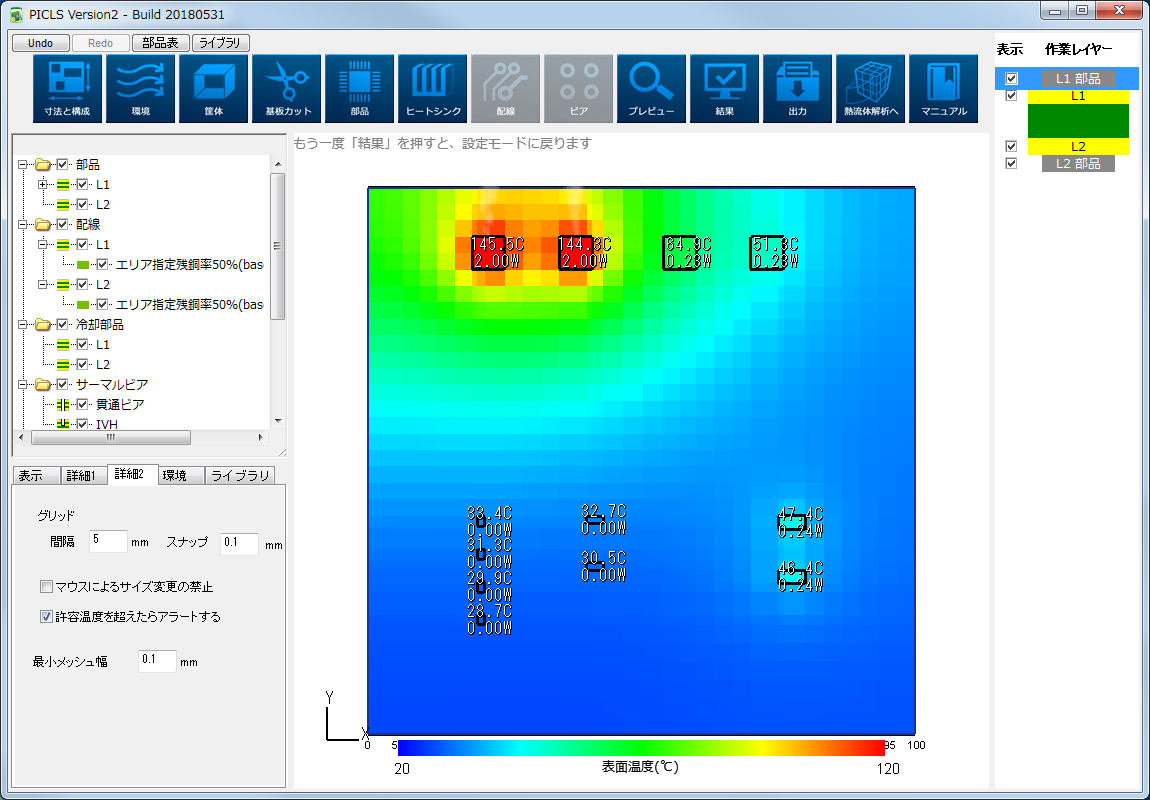

図32.2に示すように適当な位置に部品を配置し、③ [結果] をクリックすると図32.2に示すような温度分布が得られます。前回の検討ではヒートシンクが必要とされましたが、その予想通りヒートシンクがない状態ではQ1とQ2が高温となっていることが分かります。

図32.2 部品配置

図32.3 ヒートシンクなしのときの温度分布

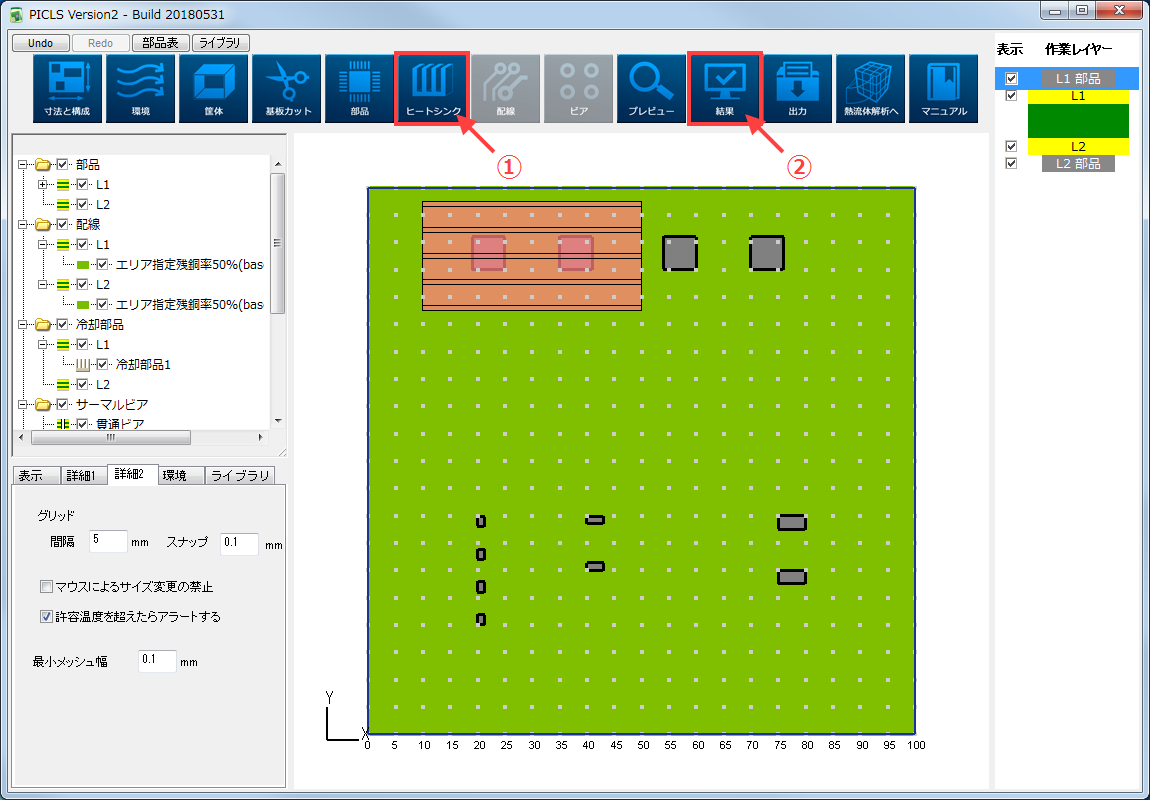

ヒートシンクの追加

① [ヒートシンク] をクリックしてヒートシンクを追加してみましょう。ダイアログが表示されますので、[タイプ] から [プレートフィン] を選択して、寸法やベース厚みなどを入力します(値は適当で構いません)。さらに [自然空冷] を選択し、作成 をクリックすると、基板の左下にヒートシンクが作成されます。これをマウスのドラッグ&ドロップによって、図32.4のようにQ1, Q2の上に移動させます。

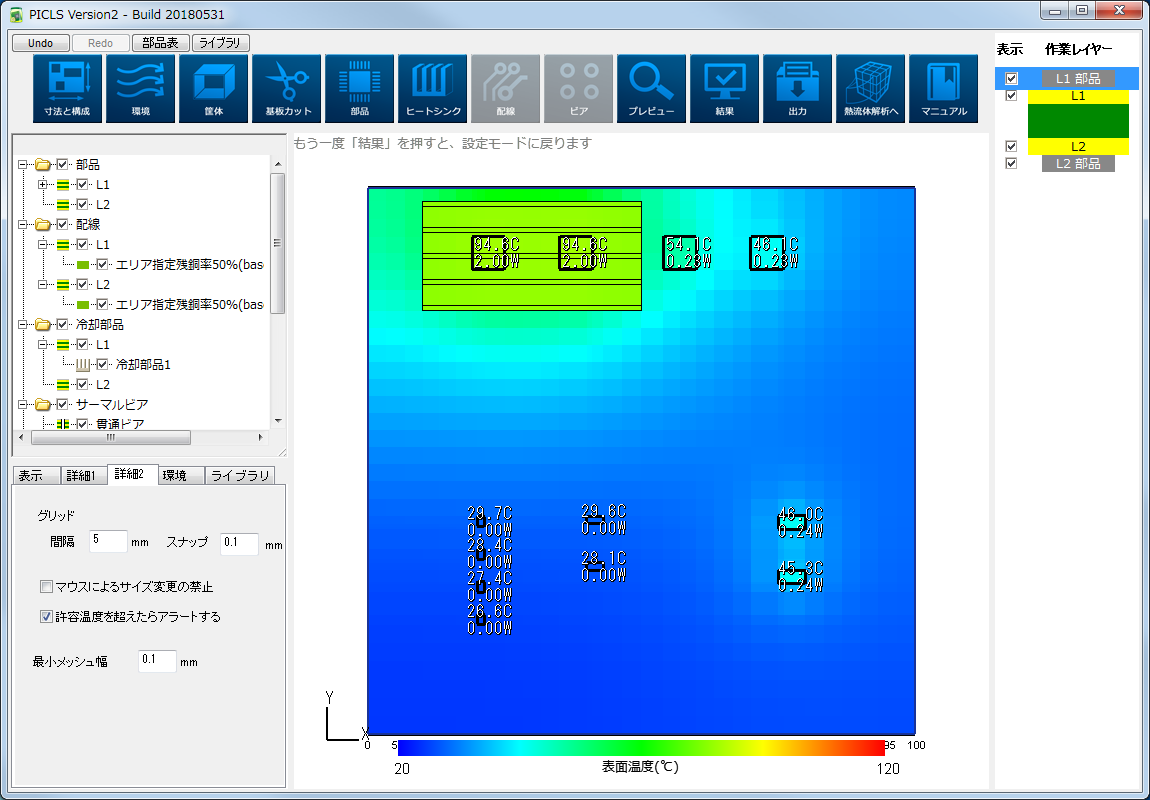

② [結果] をクリックすると、図32.5に示すような温度分布が得られ、Q1, Q2の温度が下がっている様子が確認できます。

図32.4 ヒートシンクの配置

図32.5 Q1とQ2にヒートシンクを設置した場合の温度分布

残銅率の影響

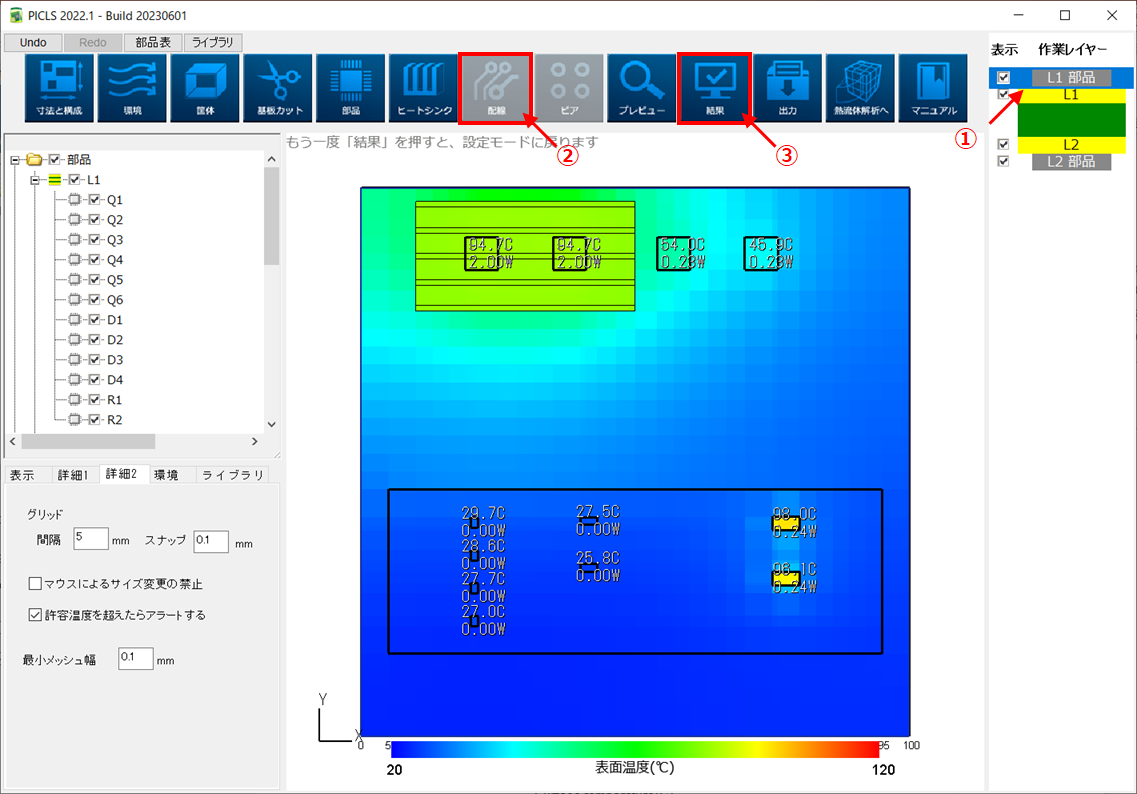

他の部品の影響も見てみます。画面右上の作業レイヤーから ① L1 をクリックします。次に、② [配線] をクリックし、ダイアログで [残銅率] を [0][%] に設定します。そして、マウスをドラッグし、Q5, Q6, D1 ~ D4, R1, R2を囲むような矩形の配線を作成します。③ [結果] をクリックすると、図32.6に示すように銅箔が除去され、周囲との熱伝導性が低下した状態の温度分布が得られます。

図32.6 Q5, Q6, D1 ~ D4, R1, R2周辺の配線を除去したときの温度分布

図32.5と図32.6のQ1 ~ Q6の温度分布を比較すると、銅箔が除去された図32.6のほうがやや低いことがわかります。この結果から発熱しない、あるいは発熱量が小さな部品については、基板温度の低い部分に搭載するとともに、配線パターンも細くして周囲と熱的に絶縁させることで、温度を低い状態にできることがわかります。一方でR1とR2については、銅箔が除去された図32.6では高温状態となっており、Q5やQ6とは逆に積極的な放熱が必要であることがわかります。

このように、部品と周囲との熱伝導性を変えた場合の温度分布を比較することで、部品の最適な配置位置やパターンを検討することができます。次回はいよいよ最終回です。基板専用熱解析ツールPICLSで配線データを考慮した検討を行っていきます。

著者プロフィール

CrEAM(Cradle Engineers for Accelerating Manufacturing)

電子機器の熱問題をなくすために結成された3ピースユニット。 熱流体解析コンサルタントエンジニアとしての業務経験を生かし、 「熱設計・熱解析をもっと身近なものに。」を目標に活動中。

最後までお読みいただきありがとうございます。ご意見、ご要望などございましたら、下記にご入力ください