機構設計者なら知っておきたい! 電子部品の発熱量計算と熱設計の基礎 第12回 [PICLS] 部品温度と発熱量の関係

今回は基板専用熱解析ツール PICLS を使って、部品の温度を予測してみます。

発熱量と部品温度の関係

第10回で抵抗器の発熱量を計算しました。他の部品についても今後の連載で説明していきますが、同様の手順で部品ごとの発熱量を見積もっていくことになります。しかし、基板には数十から数百個におよぶ電子部品が実装されており、全ての部品の発熱量を求めるためには多大な労力が必要です。そのため、消費電力が大きい部品や耐熱性の低い部品に焦点を当てて発熱量を求めるケースも多いようです。

しかしながら、このプロセスには大きな落とし穴が潜んでいます。ここでは例として、3つの部品の温度予測を行います。部品1の発熱量は0.1 W、部品2は0.2 W、部品3は0.3 Wと見積もられたとします。一番温度が高くなる部品は部品1~3のどれでしょうか?

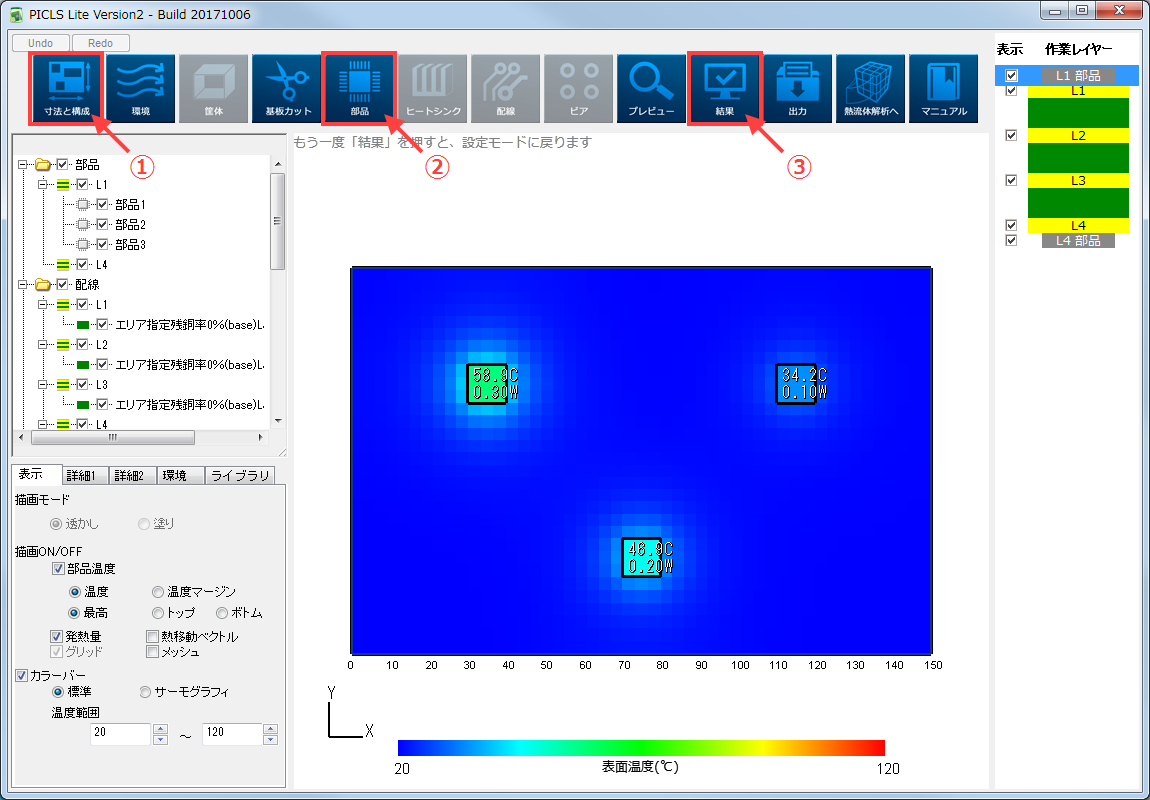

では、PICLSを使って見ていきましょう。① [寸法と構成] をクリックして基板を作成したあとに ② [部品] をクリックします。発熱量を入力し 作成 をクリックすると部品が作成されます。マウスのドラッグ&ドロップで部品の位置を適当に変更してから ③ [結果] をクリックすると図12.1のように温度が表示されます。部品温度は部品3(左上)>部品2(中央下)>部品1(右上)となります。

図12.1 部品の大きさが等しい場合の温度分布

部品の大きさが異なると…

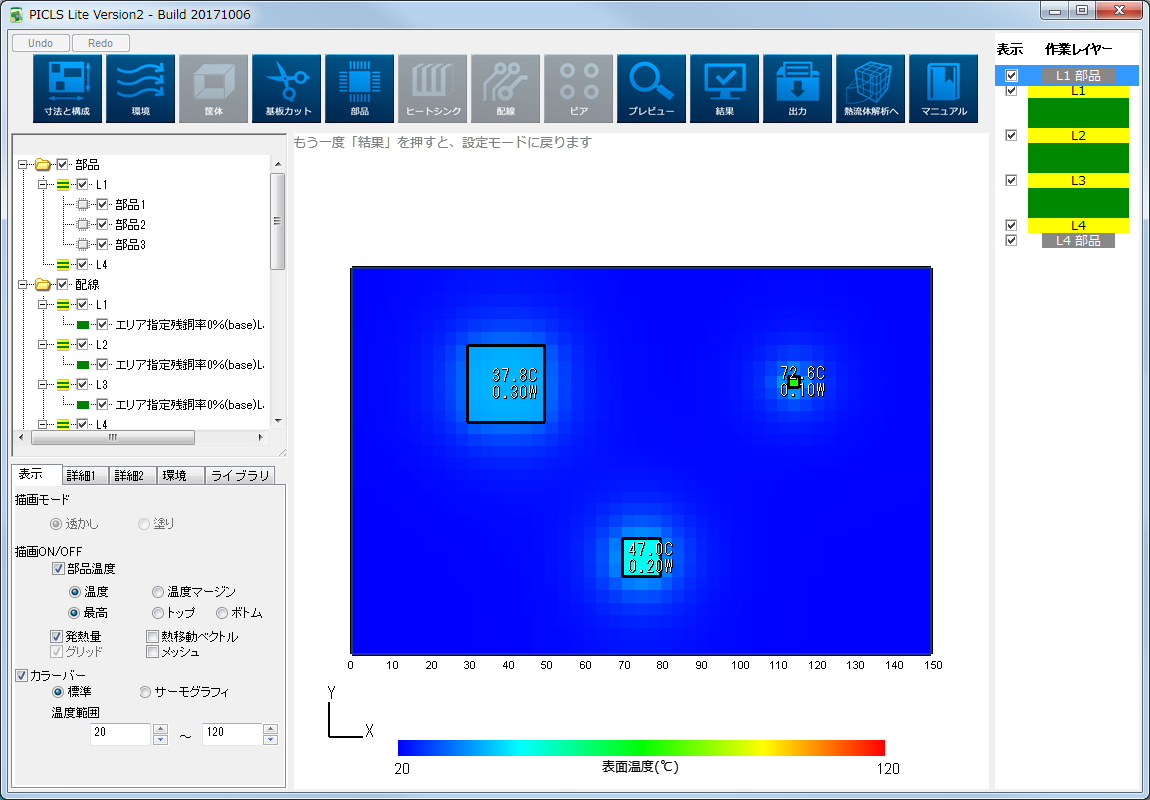

ここまでは想像通りという方も多いのではないでしょうか。では、部品1のサイズを3 mm角、部品3のサイズを20 mm角に変更します。サイズは、部品1もしくは部品3をダブルクリックし、[X], [Y] のそれぞれに [3] もしくは [20] を入力すると、変更することができます。

この状態で計算を行うと、部品温度は図12.2に示すように部品1>部品2>部品3となります。先ほどと異なり、発熱量が小さい部品ほど温度が高くなる結果となります。

図12.2 部品の大きさが異なる場合の温度分布

どうしてこのような結果になるのでしょうか?その原因は単位体積あたりの発熱量、すなわち発熱密度にあります。発熱量が少なくても部品が小さければ、発熱密度が高くなり、その分温度上昇も大きくなるというわけです。図12.2の例で部品1の温度が最も高くなったのは、発熱密度が最も高いことによるものです。

電子機器の小型化に伴って熱設計がより困難になっている背景には、発熱密度が高くなったことがありますが、熱設計においては意外と盲点になることが多いようです。この理由として、回路図では電子部品の大きさという概念がなく、発熱量の大きさだけで判断が行われがちであることが挙げられます。そして、その時点で危険がないと判断されてしまえば、試作を行って実測するまで問題に気がつかないということも起こり得ます。そのため、発熱量の大小だけではなく、部品の大きさを踏まえた検討を早い段階で行うことが重要といえます。

次回は第10回で求めた抵抗器の発熱量を用いて、PICLSで簡単な検討を行ってみます。

著者プロフィール

CrEAM(Cradle Engineers for Accelerating Manufacturing)

電子機器の熱問題をなくすために結成された3ピースユニット。 熱流体解析コンサルタントエンジニアとしての業務経験を生かし、 「熱設計・熱解析をもっと身近なものに。」を目標に活動中。

最後までお読みいただきありがとうございます。ご意見、ご要望などございましたら、下記にご入力ください