機構設計者なら知っておきたい! 電子部品の発熱量計算と熱設計の基礎 第13回 [PICLS] 部品温度とランドパターンの関係

今回は第10回で求めた抵抗器の発熱量を用いて、PICLS で簡単な検討を行ってみます。

抵抗器

第10回で抵抗器の発熱量は最大で225 mWと求められました。このときの部品温度をPICLSで予測してみたいと思います。抵抗の種類は図13.1に示す角型チップ抵抗器、サイズは2010(5 mm × 2.5 mm × 0.6 mm)とします。

図13.1 角型チップ抵抗器

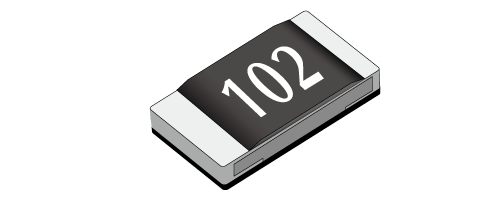

抵抗器の温度予測

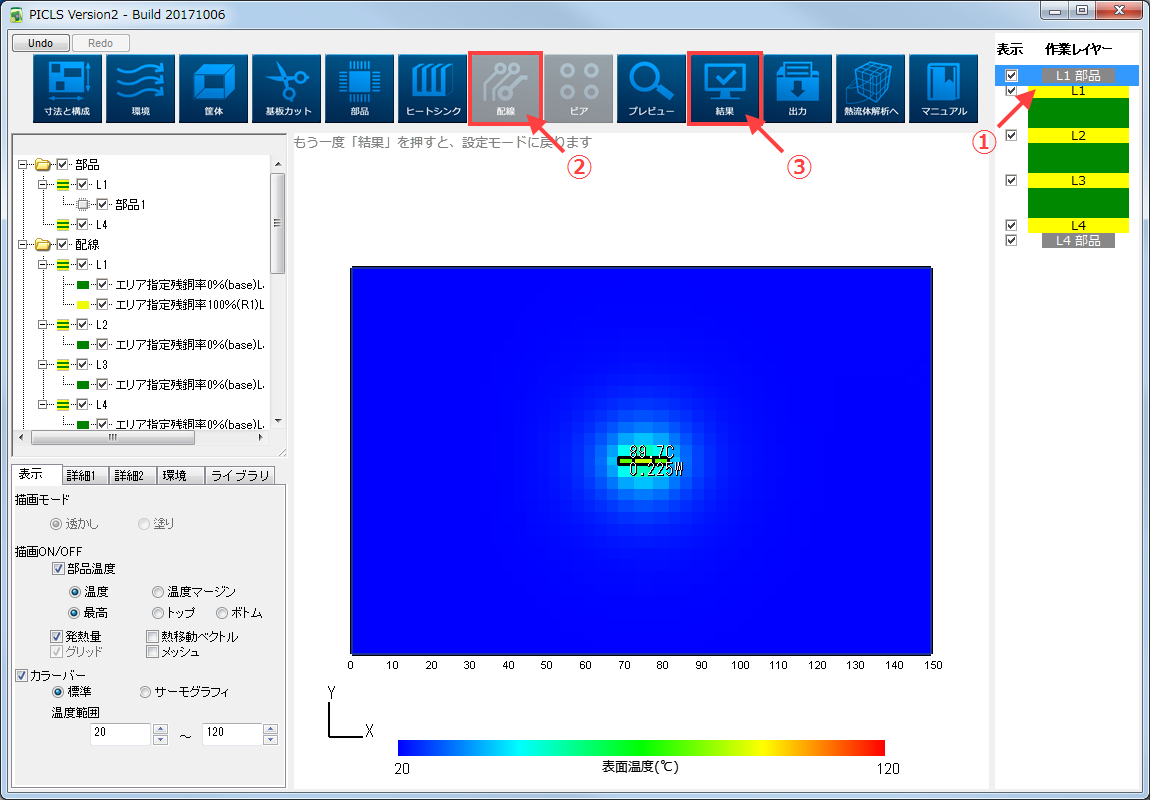

PICLSを起動して、① [寸法と構成] から基板を作成します(大きさや層数は適当な値で構いません)。続いて、② [部品] をクリックします。ダイアログにチップ抵抗器のサイズと発熱量を入力し、基板の任意の場所に配置します。この状態で ③ [結果] をクリックすると図13.2のように温度分布が表示されます。想像よりも高い温度になったという方も多いのではないでしょうか。

図13.2 抵抗器を置いたときの温度分布

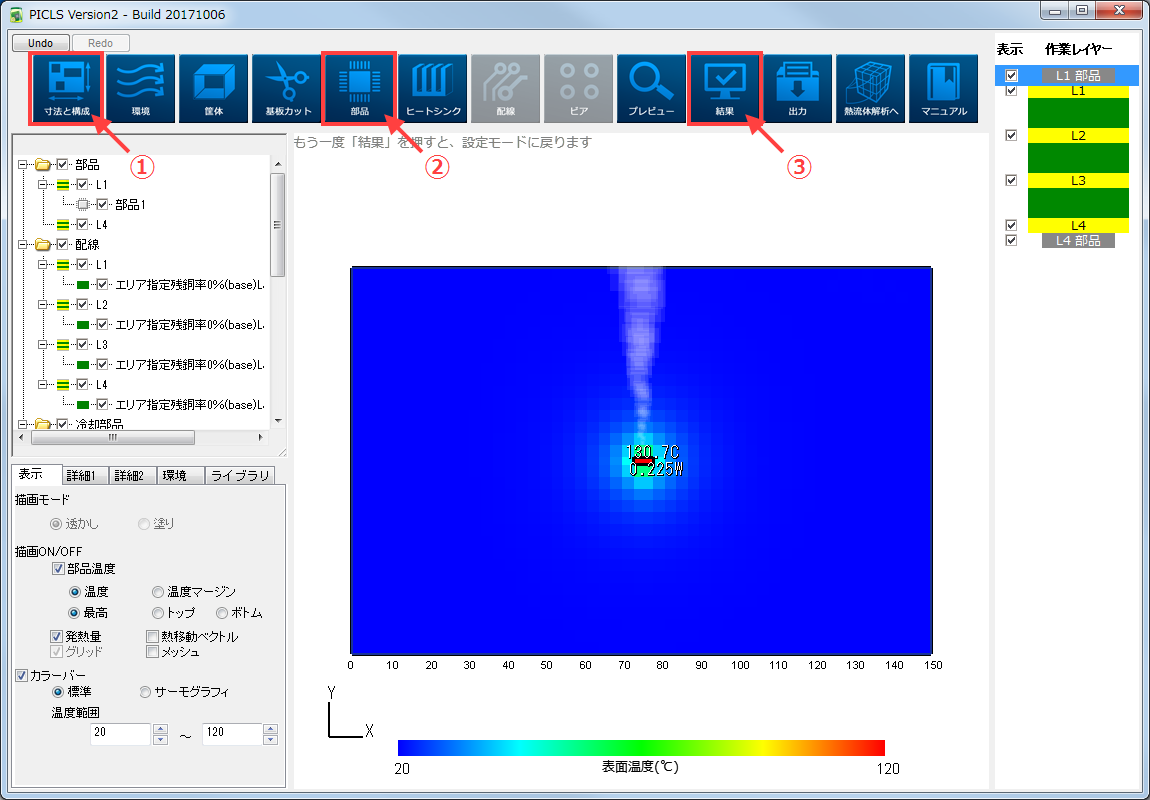

ランドパターンの追加

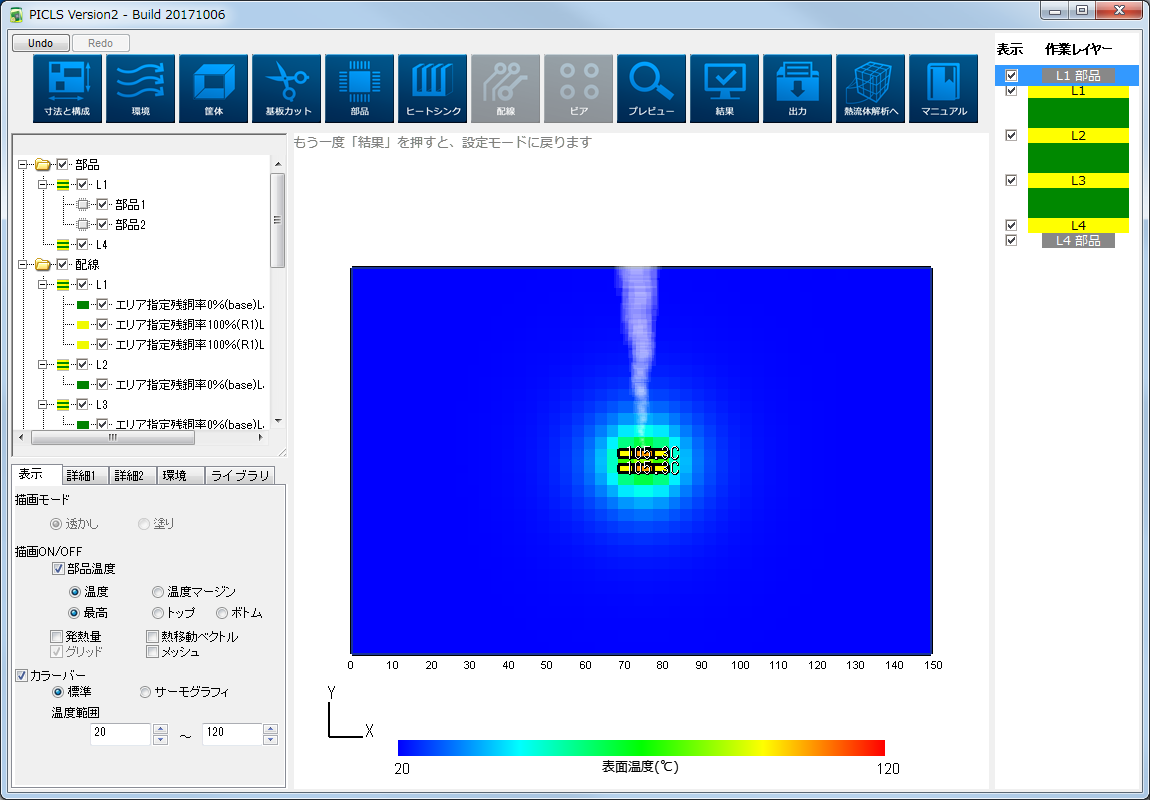

次に、ランドパターンを追加してみましょう。画面右上の作業レイヤーから ① L1 をクリックします。続けて ② [配線] をクリックし、チップ抵抗器の下にマウスドラッグで矩形のランドパターンを配置します(大きさは適当で構いません)。そして、再度 ③ [結果] をクリックします。

結果を図13.3に示します。先ほどよりも部品温度が大きく下がっていることが分かります。なぜ、ランドパターンの有無によってこれほどの温度差を生じるのでしょうか。

図13.3 ランドパターンを追加したときの温度分布

チップ抵抗器のような表面実装部品では、発熱量の大半が基板に逃げることが知られています。つまり、基板はヒートシンクのような役割を果たすため、熱を逃がしやすい基板であればあるほど部品温度を下げることができるというわけです。ランドパターンがないというのは極端な例ですが、温度はランドの太さや長さによって大きく変化します。したがって、部品温度を正確に予測するためには、発熱量(損失)や雰囲気温度だけではなく、部品周辺のランドを考慮することも重要です。

また、多くの熱が基板に逃げるということは基板自体の温度が上昇すれば、部品温度も上昇しやすくなるということです。図13.4に示すようにチップ抵抗器の配置によっては、基板を経由して相互に影響を及ぼすため、単体の場合よりも温度が高くなることがあります。

図13.4 2つのチップ抵抗器を接近させた場合

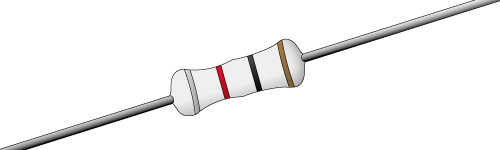

これに対して、図13.5に示したようなリード挿入型抵抗器では、基板に接する面積が小さいため基板にはあまり熱が逃げません。そのため、基板を通じた部品同士の熱干渉は小さくなりますが、その分チップ抵抗器よりも周囲の空気の影響を大きく受けることになります。

図13.5 リード挿入型抵抗器

次回からは、ダイオードについて説明します。

著者プロフィール

CrEAM(Cradle Engineers for Accelerating Manufacturing)

電子機器の熱問題をなくすために結成された3ピースユニット。 熱流体解析コンサルタントエンジニアとしての業務経験を生かし、 「熱設計・熱解析をもっと身近なものに。」を目標に活動中。

最後までお読みいただきありがとうございます。ご意見、ご要望などございましたら、下記にご入力ください