機構設計者なら知っておきたい! 電子部品の発熱量計算と熱設計の基礎 第26回 [PICLS] サーマルビアによる放熱 (2)

今回は基板専用熱解析ツール PICLS を使って部品温度とサーマルビアの関係を見ていきます。

サーマルビアの数の影響

前回はサーマルビアの有無で部品温度を比較しましたが、今回はサーマルビアの個数を変えた場合の温度を比較してみましょう。

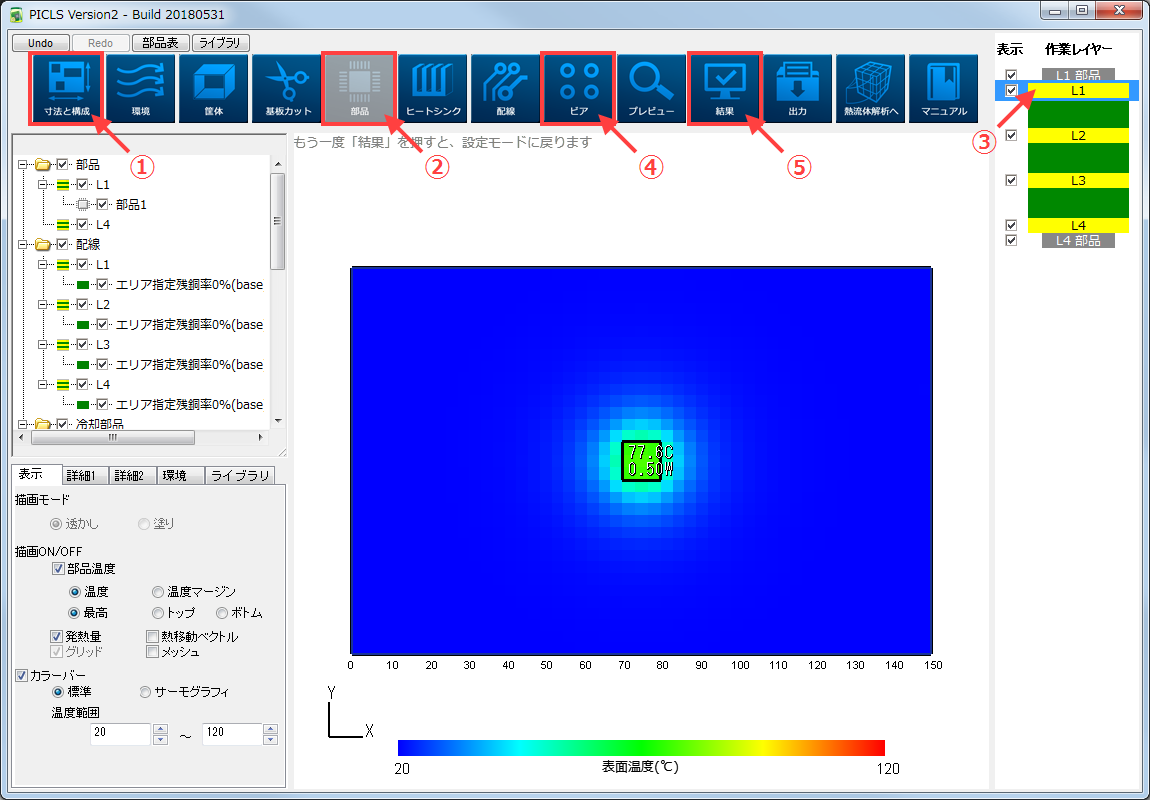

それでは、PICLSを起動して設定を行っていきます。まず、 ① [寸法と構成] から基板を作成します(大きさや層数は適当な値で構いません)。続いて、② [部品] をクリックします。ダイアログの [外形寸法] の [X], [Y] に [10][mm] と入力し、発熱量に [0.5][W] と入力します。

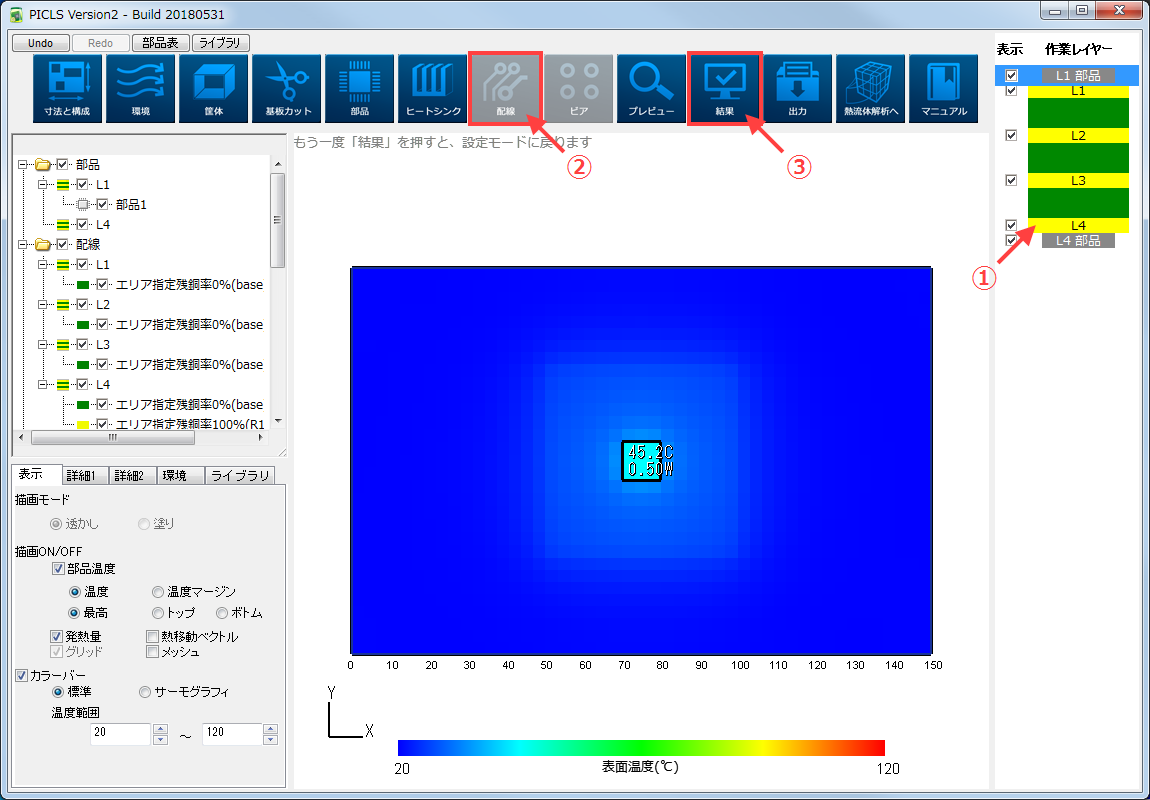

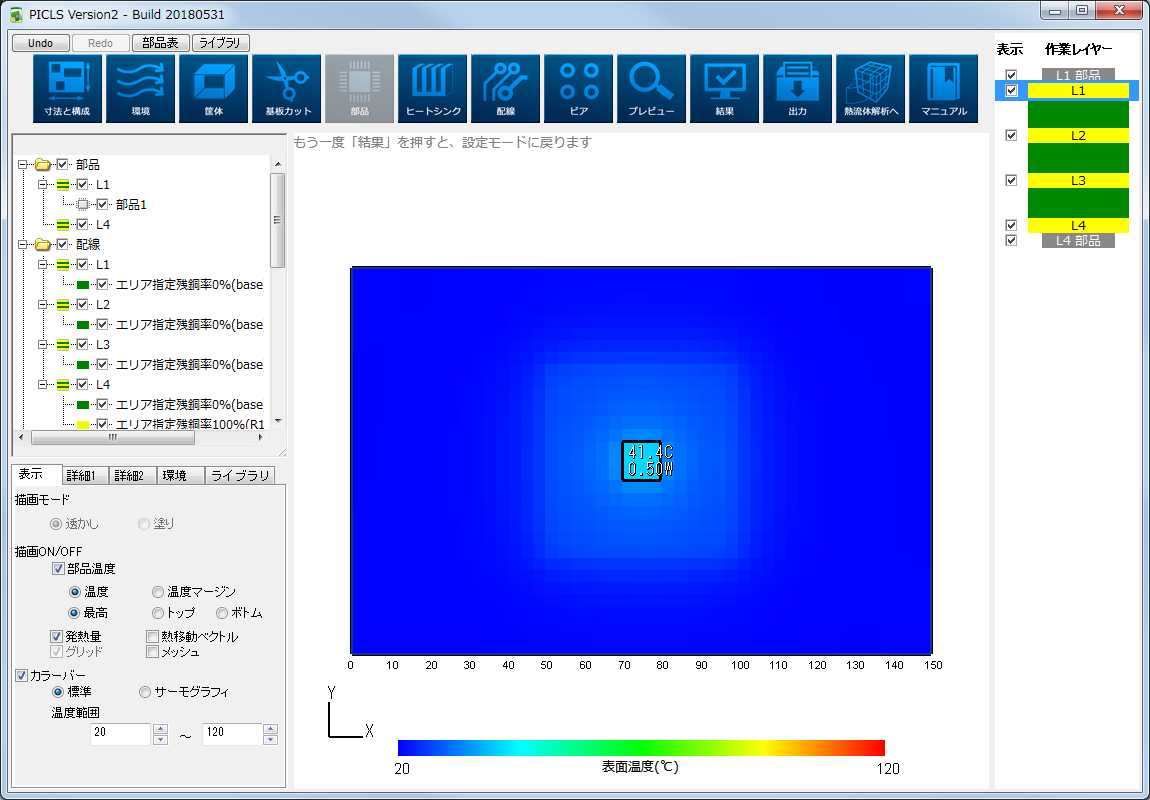

次に、画面右上の作業レイヤーから ③ L1 をクリックし、続けて ④ [ビア] をクリックします。ダイアログで [X], [Y] に [10][mm] と入力し、[ビア本数] の [X方向], [Y方向] に [3][本] と入力します。そして、作成されたビアをマウスのドラッグ&ドロップで部品の真下に移動させます。この状態で ⑤ [結果] をクリックすると部品温度が図26.1 (a)のように表示されます。同様に [ビア本数] を [X方向], [Y方向] ともに [5][本] としたときの結果を図26.1 (b)に示します。

(a) サーマルビアの本数が3×3の場合

(b) サーマルビアの本数が5×5の場合

図26.1 サーマルビアの本数と部品温度の関係

放熱パターンの追加

両者を比較すると、サーマルビアを増やすことによって部品温度は下がるものの、サーマルビア単体ではその効果はわずかであることが分かります。それでは前回と同様に、サーマルビアの効果を高める目的で、基板のB面に矩形の放熱パターンを追加していきます。

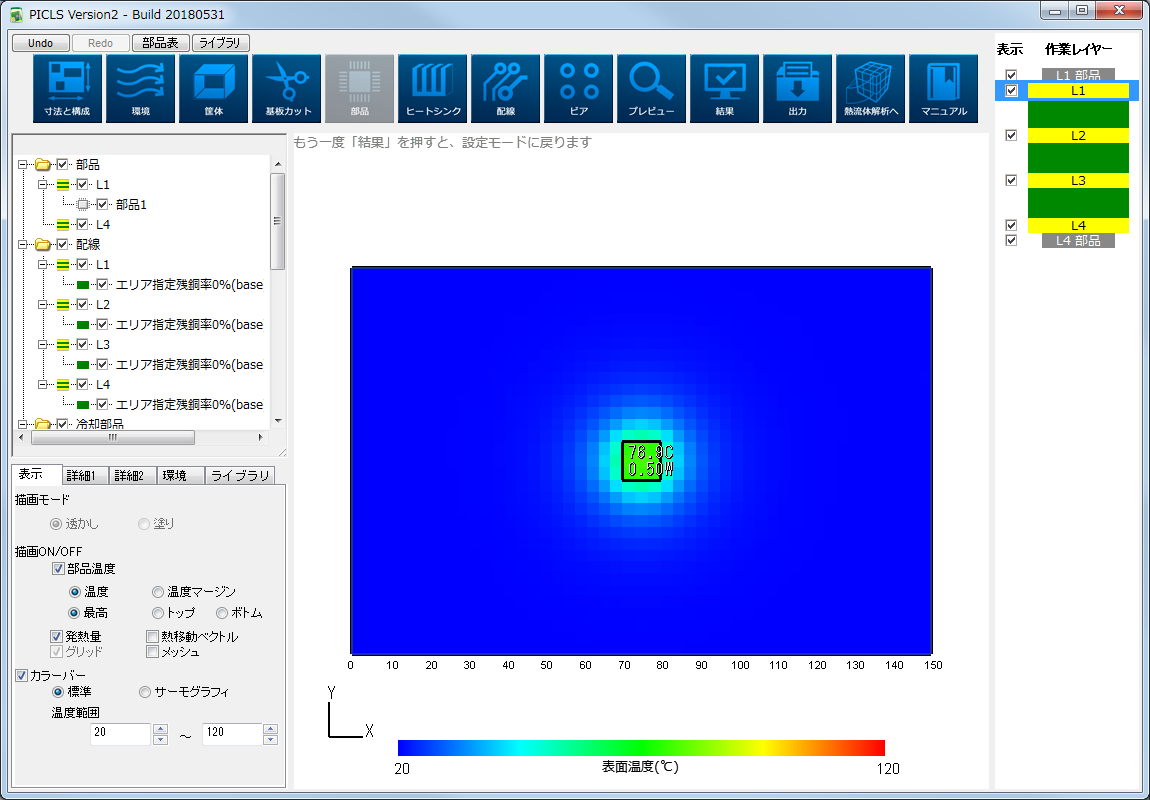

右上の作業レイヤーから ① 最も下の層(図26.1では L4 )をクリックします。次に ② [配線] をクリックし、部品の直下に矩形の放熱パターンを配置します(大きさは適当で構いません)。そして、③ [結果] をクリックして温度を確認してみましょう。図26.2には、部品の直下に一辺の長さが50 mmの放熱パターンを追加したときの温度分布を示しています。

(a) サーマルビアの本数が3×3の場合

(b) サーマルビアの本数が5×5の場合

図26.2 放熱パターンを追加したときのサーマルビアの本数と部品温度の関係

放熱パターンを追加すると、サーマルビアを増やしたときの温度の下がり方が大きくなることが分かります。このように最終的な放熱先が確保されていれば、サーマルビアを増やすことによって、絶縁層の中の熱の通り道が広がるため、その効果がより発揮されることになります。

熱の通り道を広げるためには、サーマルビアの本数を増やすほかに、フィルドビア加工によってサーマルビアの孔に金属を充填し、サーマルビア一つ当たりの熱の通る量を増やすという方法もあります。

次回はヒートシンクを使った放熱について、PICLSで計算を行っています。

著者プロフィール

CrEAM(Cradle Engineers for Accelerating Manufacturing)

電子機器の熱問題をなくすために結成された3ピースユニット。 熱流体解析コンサルタントエンジニアとしての業務経験を生かし、 「熱設計・熱解析をもっと身近なものに。」を目標に活動中。

最後までお読みいただきありがとうございます。ご意見、ご要望などございましたら、下記にご入力ください