建築デザイナー必見!ビル風コラム 第18回:風納め

18.1 風は気まぐれ。時に厳しく、時に優しく

風は我々の生活に切っても切り離せない存在ですが、とてもとても気まぐれで、時に襲い掛かってきたり、時に心地よく包み込んでくれたり、究極のツンデレさんです。

ただし、地域ごとでの風の吹き方にはそれぞれ特徴があります。風観測データを分析し、地形の状況を調べ、町並みや木々を考慮することで、それを読むことが出来ます。

18.2 ビル風に立ち向かう!?

気まぐれな風神のいたずらにただただ耐え忍ぶだけ? いえいえ我々にはすでに自然風やビル風に立ち向かう武器(ノウハウ)は持っています。立ち向かうといっても正面から真っ向勝負を挑むのではなく、ノウハウを利用して積極的に風を弱めたり、逆に強めたり、誘導したり、取り込んだりするのです。そして、時には逃げる(避ける)ことも重要です。

人が直接利用する空間においては、強すぎる風のエリアや時間帯を作り出さない、弱すぎる風のエリアや時間帯を作り出さない。そして、ほどよい風のエリアや時間帯を作り出す。ただし、風対策によりその空間の機能性を損なう可能性がある場合は風対策と他機能とのバランスを考えることも重要です。

防風対策のための常緑樹の森が作り出す真冬の暗く寒い大きな影は正義なのか?風はほどよくなっても日光を失っては寒くてしょうがないですよね。

人が多く集まる駅前空間。防風対策のために出来るだけ建物を低く小さくするのは賢いのか?建物の大きさと風環境の良さはトレードオフとなりますが、土地の高度利用の観点からは多少の風環境の悪化に目を瞑ってでも、建物を大型化するだけのメリットがあれば、それは合理的であると言えると思います。

18.3 ビル風の性質を知る

風環境マップを作成し、公開し、更新する。風環境を可視化し、誰もが見て利用できるようになれば、生活に大きく役立つと思います。

前述の駅前空間の高度利用に伴う建物の大型化では、万全な風対策をとれない場所も多く出てきますが、IoTを駆使すればリアルタイムの風環境を誰でも容易に把握できるので、強風を避けることは出来ます。

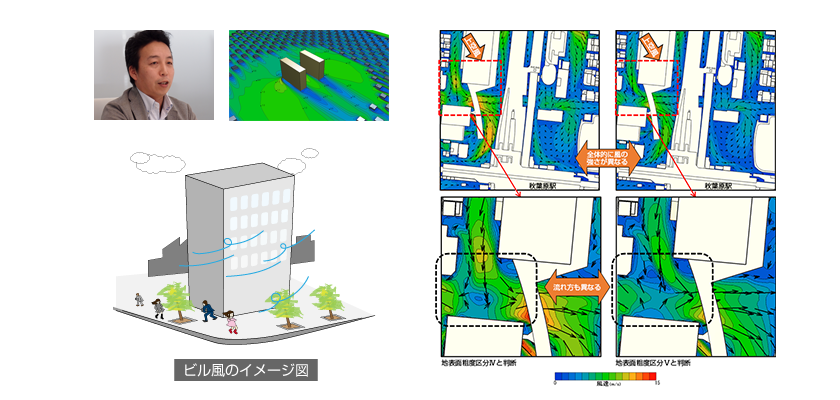

図1 秋葉原駅前のリアルタイム風環境イメージ

18.4 まとめ

風環境デザインの完成形とは

「地域の風を読み、

局所の風を制御する。

そして、誰もがいつでもどこでも風を見えるようにする。」

以上

もし、これを実現できた都市、街、建物、空間そして時間があるとすれば、間違いなく快適な風環境と言えるでしょう。

これまで風に対してどれだけ無防備で無関心で無頓着だったのかを、より多くの人が気づくことが出来れば、風環境デザインは必要不可欠なものとなっていくと思います。そしてCFD解析の技術はそのコアとなる手段です。

これにて風納め彡

著者プロフィール

松山 哲雄 | 1973年1月 新潟県生まれ

⽇本⼤学⽣産⼯学部 建築⼯学科 耐⾵⼯学専攻

1998 年に熊⾕組⼊社。技術研究所にて、⾵⼯学の基礎研究に従事。超⾼層建物の空⼒振動シミュレーション技術の開発やCFD 解析による⾵環境評価技術の普及展開等を実施。2003 年に独⽴し、WindStyle を設⽴。CFD 解析や⾵洞実験および実測調査を通して、ビル⾵問題を中⼼に⾵⼯学に関わる様々な問題を解決するためのコンサルティングサービスを展開し、現在に⾄る。

最後までお読みいただきありがとうございます。ご意見、ご要望などございましたら、下記にご入力ください