機構設計者なら知っておきたい! 電子部品の発熱量計算と熱設計の基礎 第8回 入出力インピーダンス

今回は、入出力インピーダンスについて説明します。

入出力インピーダンス

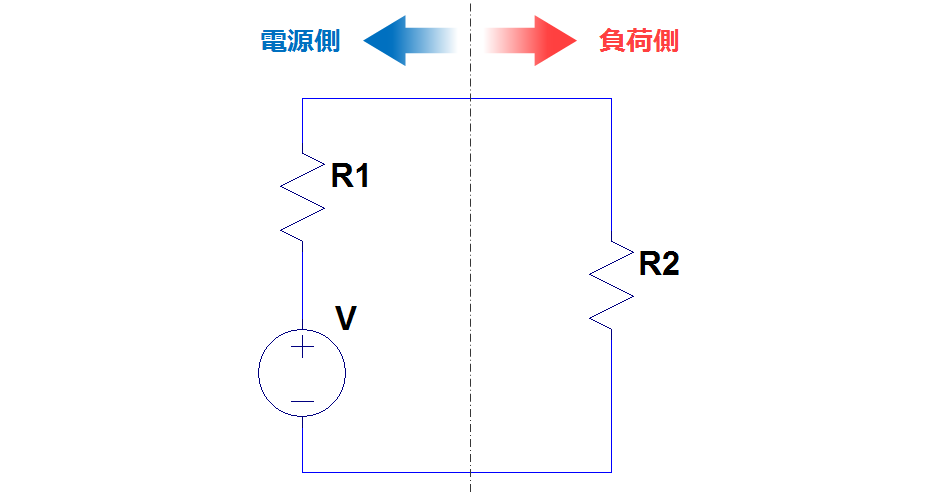

実在の電源は無限に 電流 を供給できるわけではなく、電流が増加するにつれて 電圧 が低下します。これは、電源にある電流を妨げる様々な要因をまとめると、電圧源に内部抵抗が直列に接続されたものと考えられるためです。この抵抗は図8.1でいう R1に相当し、出力インピーダンス と呼ばれます。これに対して、図8.1の R2のような負荷抵抗を 入力インピーダンス といいます。

図8.1 内部抵抗と負荷抵抗

電源の内部抵抗が大きいと、電流の増加に伴って電圧が大きく低下してしまうため、出力インピーダンスは低いほうが好ましいといえます。一方、負荷抵抗が小さいと電流が増加し、発熱となって効率を低下させるため、入力インピーダンスは高いほうが好ましいといえます(ただし、入力インピーダンスが高いと、わずかなノイズ電流であっても急激な電圧の変動を生じるため、ノイズの影響を受けやすいという弱点があります)。

しかしながら、スピーカーなどの機器は例外で、より多くの損失を R2で発生させる必要があります。これは、発生する音のエネルギーはスピーカーに供給されるエネルギー、すなわち R2で生じる損失に比例するため、損失が大きいほどより大きな音を出すことができるためです。

インピーダンス・マッチング

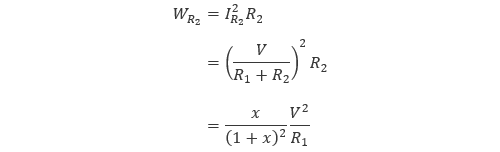

図8.1の回路において出力インピーダンス R1 と入力インピーダンス R2の比を変化させた場合に、R2で生じる損失がどのように変わるかを計算してみます。電源電圧を V、R2 と R1の比を

x = R2/ R1 とすると、R2で発生する損失 WR2は ジュールの第一法則 と オームの法則 から、式(8.1)のように表すことができます。

|

(8.1) |

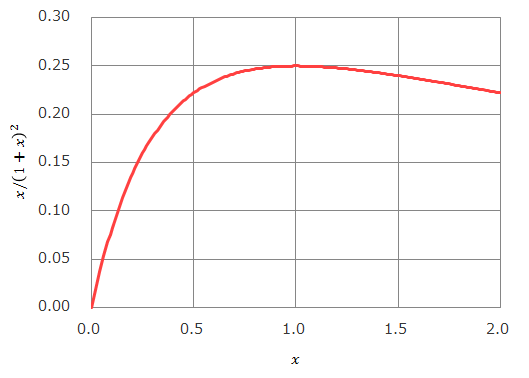

の範囲で x/(1+x)2を計算すると、図8.2に示す結果となります。この図から x = 1、すなわち、入力インピーダンスと出力インピーダンスが等しいときに負荷抵抗における電力が最大となることがわかります。このように入出力インピーダンスが揃った状態、あるいは揃える設計のことを インピーダンス整合 または インピーダンス・マッチング といいます。

の範囲で x/(1+x)2を計算すると、図8.2に示す結果となります。この図から x = 1、すなわち、入力インピーダンスと出力インピーダンスが等しいときに負荷抵抗における電力が最大となることがわかります。このように入出力インピーダンスが揃った状態、あるいは揃える設計のことを インピーダンス整合 または インピーダンス・マッチング といいます。

図8.2 内部抵抗と負荷抵抗の比率と負荷側損失

次回からは、電気抵抗の選定と発熱量の計算方法に入っていきます。

著者プロフィール

CrEAM(Cradle Engineers for Accelerating Manufacturing)

電子機器の熱問題をなくすために結成された3ピースユニット。 熱流体解析コンサルタントエンジニアとしての業務経験を生かし、 「熱設計・熱解析をもっと身近なものに。」を目標に活動中。

最後までお読みいただきありがとうございます。ご意見、ご要望などございましたら、下記にご入力ください