機構設計者なら知っておきたい! 電子部品の発熱量計算と熱設計の基礎 第9回 [LTspice] 電気抵抗の選定と損失計算 (1)

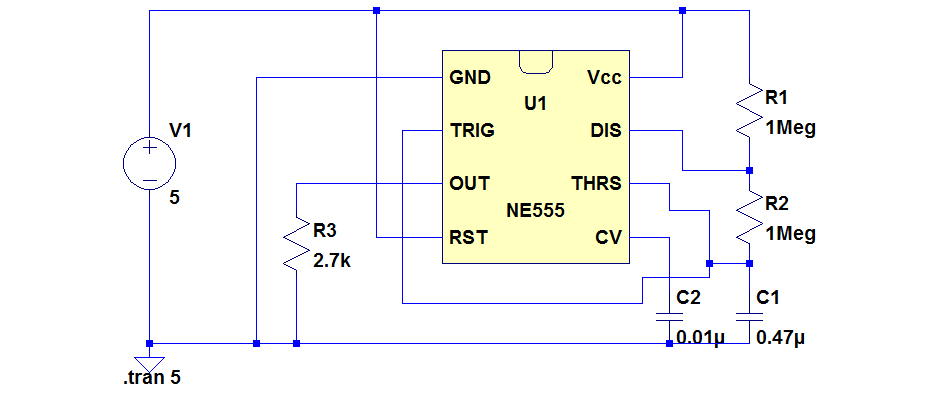

今回から、具体的な素子の発熱量を求めてみます。今回は、タイマーIC555と呼ばれるICの電源ラインに接続する電気抵抗を選定してみましょう。

タイマーICとは?

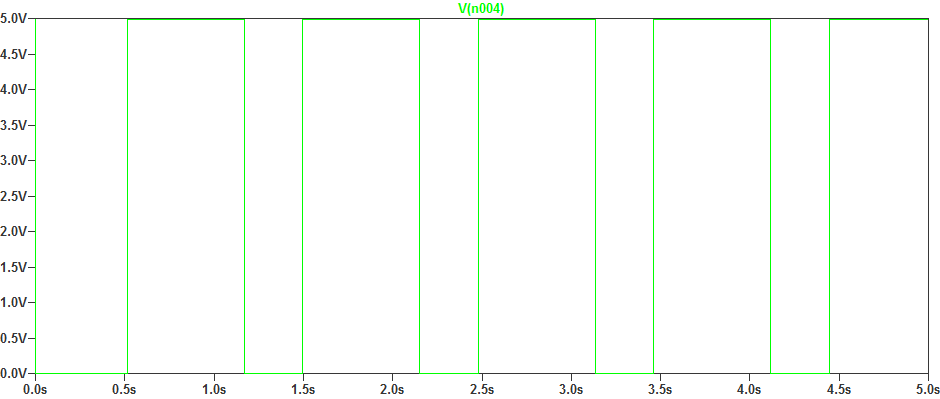

タイマーICとは、トリガ信号を受けると出力が変化し、一定時間後に出力が元に戻るという動作をするICです。図9.1のように周辺に 電気抵抗 や コンデンサ を接続して電源に接続すると、図9.2に示すような出力波形が得られます。その中でも555シリーズは使いやすいため、広く普及しています。

図9.1 タイマーIC555を用いた回路

図9.2 出力波形

絶対最大定格

回路を設計する場合には、故障しないことが大前提となります。そのため、部品に加わる 電圧 や 電流、電力などが 絶対最大定格 を超えないようにしなければいけません。これは部品の使用時に超えてはならない限界値を素子メーカーが定めたものです。この値を超えると部品の劣化や破壊に至ることがあり、問題が発生した場合にも素子メーカーの保証が受けられなくなります。

ここでは、部品の絶対最大定格が表9.1で与えられているとします。この表は、電源電圧と消費電力の上限を示したものになりますが、絶対最大定格はメーカーによって異なるため、素子を使用する場合には仕様書を確認するようにしてください。

| 電源電圧 | 18 V |

| 消費電力 | 600 mW |

図9.1に示した回路が絶対最大定格を超えていないか確認してみます。まず、電源電圧は 5 V で絶対最大定格の 18 V を下回っていますので問題ないことがわかります。

電気的特性

次に、消費電力を計算してみます。仕様書には電気的特性を示した欄があるので、そこから消費電流を読み取ることができます。消費電流が分かれば、消費電力は ジュールの第一法則 から電源電圧と消費電流の積で求めることが可能です。今回は電気的特性が表9.2で与えられているとします。

| 項目 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 |

|---|---|---|---|---|

| 電源電圧 | 4.5 V | - | 16 V | |

| 消費電流 | 電源電圧5 V | - | 3 mA | 5.5 mA |

| 電源電圧15 V | - | 10 mA | 15 mA |

今回の回路例では、電源電圧が5 Vのときに標準的な消費電流は 3 mA であることが分かります。したがって、消費電力は 5 V × 3 mA = 15 mW となります。一方で素子にはばらつきがあり、消費電流は最大で 5.5 mA のものもあると記載されています。回路設計者は、確実に絶対最大定格以内の環境で動作させるために最大値を用います。そうすると「はじめに」で説明したように、同じ部品の発熱量であるにも関わらず約2倍も異なった値が存在してしまいます。このような問題を避けるために、発熱量がどのような経緯で求められたものかを把握することが重要といえます。

最後に、図9.1の回路を直流 24 V で使用できないか考えてみます。もちろんこのままでは、IC555の電源電圧の絶対最大定格を超えてしまうため、何らかの方法で電圧を下げる必要があります。電圧を下げるためには定電圧回路を用いるなどいくつかの方法がありますが、最も安価な方法は電気抵抗を電源とICの間に直列に挿入することです。次回はこの電気抵抗を選定してみましょう。

著者プロフィール

CrEAM(Cradle Engineers for Accelerating Manufacturing)

電子機器の熱問題をなくすために結成された3ピースユニット。 熱流体解析コンサルタントエンジニアとしての業務経験を生かし、 「熱設計・熱解析をもっと身近なものに。」を目標に活動中。

最後までお読みいただきありがとうございます。ご意見、ご要望などございましたら、下記にご入力ください