機構設計者なら知っておきたい! 電子部品の発熱量計算と熱設計の基礎 第19回 トランジスタ (1)

今回から、トランジスタ について説明していきます。

トランジスタを用いたスイッチング

トランジスタは 電流 を増幅する素子ですが、電流の増幅割合を十分に大きく(飽和状態)するとスイッチとして動作します。このようなスイッチング動作では、ダイオード と同じように導通時の順電圧降下のみが損失となるため、発熱量を小さく抑えることができます(正確にはスイッチング損失も加わりますが、これについては別の回で説明します)。そのため、インバータやモーター駆動回路など、発熱量が問題となる電子機器では、発熱量を抑える目的でトランジスタによってスイッチング動作を行います。

トランジスタは、大きく バイポーラトランジスタ と 電界効果トランジスタ(Field Effect Transistor: FET)の2種類に分けられますが、今回は、バイポーラトランジスタのスイッチング動作の概略について説明します。

バイポーラトランジスタ

バイポーラトランジスタは、N型半導体(電子が余剰な半導体)と P型半導体(電子が不足した半導体)の二つの 半導体 の組み合わせからなります。電流を運ぶ媒体として 電子 と 正孔(電子が欠けた状態)を用いることから、バイポーラ(双極)という単語がついていますが、単に「トランジスタ」という場合には、バイポーラトランジスタのことを表します。

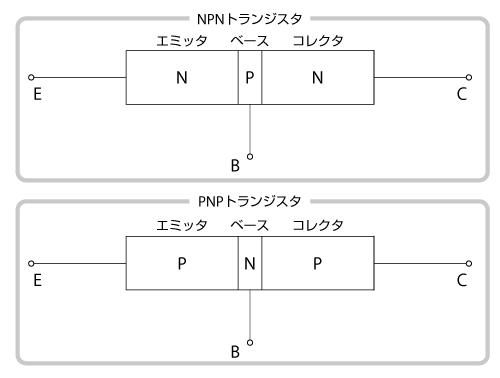

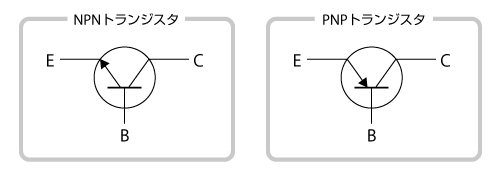

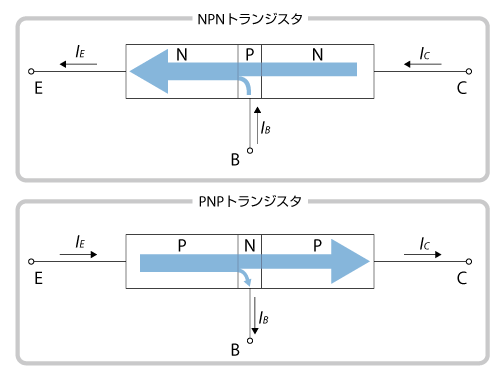

バイポーラトランジスタは、エミッタ(emitter)・ベース(base)・コレクタ(collector)の三層からなる構造で、これらの領域がN型(エミッタ)- P型(ベース)- N型(コレクタ)で構成される NPNトランジスタ と、P型(エミッタ)- N型(ベース)- P型(コレクタ)で構成される PNPトランジスタ があります。これらの構造と図記号をそれぞれ図19.1と19.2に示します。

図19.1 バイポーラトランジスタの構造

図19.2 バイポーラトランジスタの図記号

いずれのトランジスタもコレクタに負荷を接続します。詳細は省略しますが、NPNトランジスタではベースに電流が流入すると、コレクタにはその何倍もの電流が流入します。一方、PNPトランジスタでは電流の向きが逆になるため、ベースから電流が流出するとコレクタからはその何倍もの電流が流出します。このときの電流の向きを図19.3に示します。

図19.3 バイポーラトランジスタの動作

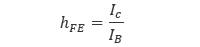

このときのベース電流 IB に対するコレクタ電流ICの変化率のことを 電流増幅率 hFE といい、以下の式で与えられます。

|

(19.1) |

電流増幅率の値は、数十から大きいものでは1,000を超えるものまであります。

次回は電界効果トランジスタについて説明します。

著者プロフィール

CrEAM(Cradle Engineers for Accelerating Manufacturing)

電子機器の熱問題をなくすために結成された3ピースユニット。 熱流体解析コンサルタントエンジニアとしての業務経験を生かし、 「熱設計・熱解析をもっと身近なものに。」を目標に活動中。

最後までお読みいただきありがとうございます。ご意見、ご要望などございましたら、下記にご入力ください