株式会社ライオン 様

部屋干しをスピード乾燥!角ハンガーを使った

「アーチ干し」のすすめ | Lidea(リディア)

身近な製品を提供しているライオンでは、製品を正しく使うことでより良い生活を送ってもらいたいと、家事やヘルスケアなどに関連した情報を発信している。より情報の信頼性を高めようと同社が取り組んだのが、ソフトウェアクレイドルの流体解析ツール「STREAM®」による解析結果の活用だ。本来目に見えないものを可視化した動画は非常に訴える力が強いという。

より快適に生活するためのサイトを運営

ライオンはヘアケアやスキンケア、オーラルケア、また医薬品、衣料や台所、住居用の洗剤など、日用品を中心に製造、販売する企業だ。1891年に創業され、今年で125周年を迎える。生活に密着した製品を扱っており、おそらく同社の製品を使ったことがない人はいないといえるだろう。誰にでも馴染みのある製品を数多く取り揃えている。

生活用品は、適量を適した方法で使用することで最大の効果を得ることができる。例えば洗濯は、洗剤と洗濯物、水の重量比が適切でなければうまく汚れが落ちない。そこで同社は、製品を販売するだけでなく、これらの効果的な使い方を解説したり、よりよい生活の助けになるような情報提供にも力を入れている。2014年にはその一環として、情報発信サイトLidea(リディア https://lidea.today/)をスタートした。ここでは日々の暮らしの中での疑問や悩みを解決したり、くらしの快適性を向上させるような記事を提供している。

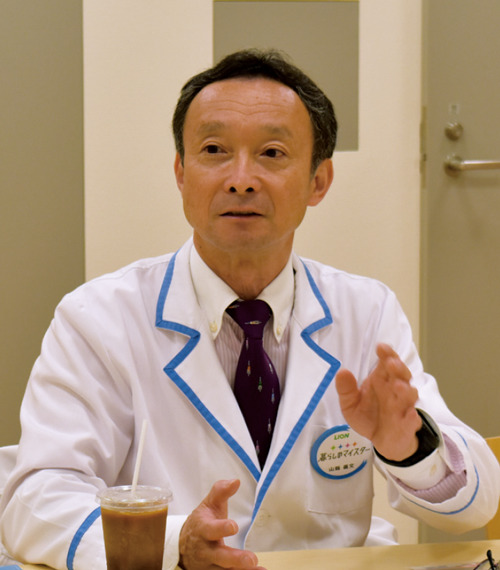

Lideaでは、ライオン お洗濯マイスター(工学博士、繊維製品品質管理士)の山縣義文氏(写真1)をはじめとする5人の「暮らしのマイスター」たちが、それぞれの専門知識をベースにした“プロの視点”からのアドバイス記事が公開されている。暮らしのマイスターには洗濯に加えて掃除、オーラルケア、ヘルスケアの分野のメンバーがいるそうだ。快適生活研究所でさまざまな暮らしに関する研究を行い、そのデータを元に生活のお役立ち情報がアップされる。

写真1 ライオン株式会社

お洗濯マイスター 工学博士

繊維製品品質管理士(TES)

山縣 義文 氏

洗濯物が最も乾く干し方をデータで証明

Lideaで最近公開された記事の一つが、「部屋干しをスピード乾燥!角ハンガーを使った「アーチ干し」のすすめ」だ。天気の悪い日などに洗濯物を室内で干すと、いやなにおいが発生したことがあるだろう。これは洗濯の際に残った汚れに含まれる雑菌が増殖したことによるものだ。そこでライオンでは「部屋干しトップ 除菌EX」という、除菌効果(すでにいる菌を減らす)をもつ衣料用粉末洗剤や、「トップ HYGIA(ハイジア)」(写真2)という抗菌効果(菌を増殖させない)を持つ超コンパクト衣料用液体洗剤を販売している。ハイジアは2012年の日経MJヒット商品番付にも選ばれている。

写真2 抗菌効果を持つ超コンパクト衣料用液体洗剤

トップ HYGIA(ハイジア)

とはいえ、いくら洗剤が雑菌を抑えるといっても「洗剤を使うことと、きちんと乾かすことをセットで行う必要があります」と山縣氏はいう。実験※1によると、洗濯物を5時間乾かないままで置いておくと、においが出てくる。そのため5時間以内で乾かすことが重要になるという。

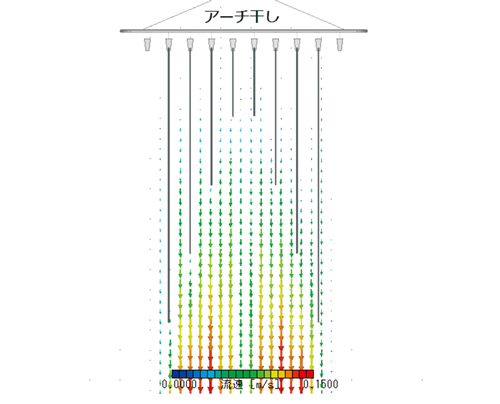

洗濯物の干し方については、以前からどのように干せば最も早く乾くかなど検証してきたが、なかなか具体的なデータがなく、正確なところは分からなかったと山縣氏は言う。そこで実際にデータを取ってみることにした。その結果、角ハンガーへの洗濯物の干し方である「アーチ干し」、「長短干し」、「V字干し」のうち、アーチ干しが最も乾きやすいことを突き止めた。それぞれ、洗濯物を干した時に下のラインがアーチ、短いものと長いものが交互、V字になるような干し方だ。室温25℃、相対湿度65%の条件で実験を行ったところ、長短干しとV字干しだと4時間30分、アーチ干しだと4時間となり、明らかにアーチ干しが最も早く乾くことが確認できたという※2。

シミュレーションで予想外の結果に

実験によってアーチ型が最も乾きが早いことは分かったが、その理由まではわからなかった。山縣氏が予想したのは「煙突効果」による上昇気流の発生だ。周辺より高温の空気の塊があるとき、高温の空気は低温の空気より密度が低いため上昇を始める。その結果、煙突外部の冷たい空気を煙突下部の空気取り入れ口から煙突内に引き入れながら、煙突内の空気が上昇する。アーチ型の干し方では、アーチの下の空間に軽くなった水蒸気が集まり、周りの空気を巻き込んで上昇流が生じ、洗濯物が乾きやすくなったのではないかと考えた。

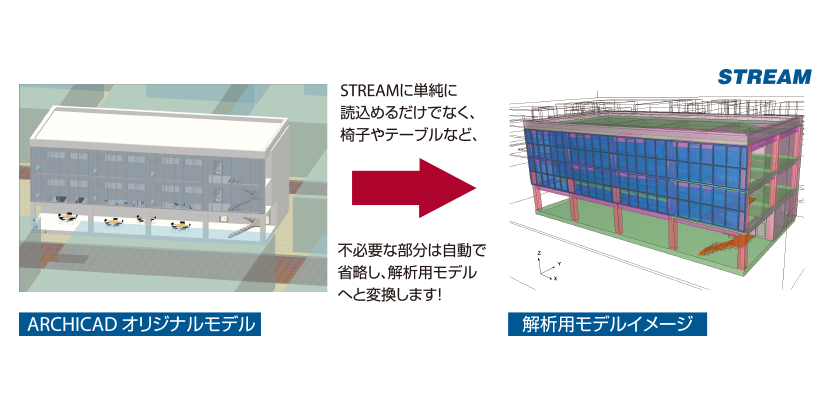

実際のところなぜアーチ型が最も乾くのか、また実験だけでなく異なったアプローチからも証明できないか考えている中で、コンピュータシミュレーションに取り組んでみることにしたという。居住空間の空気流れなどの研究を行っている大学の研究者に相談したところ、ソフトウェアクレイドルを知り、同社に協力を求めたという。

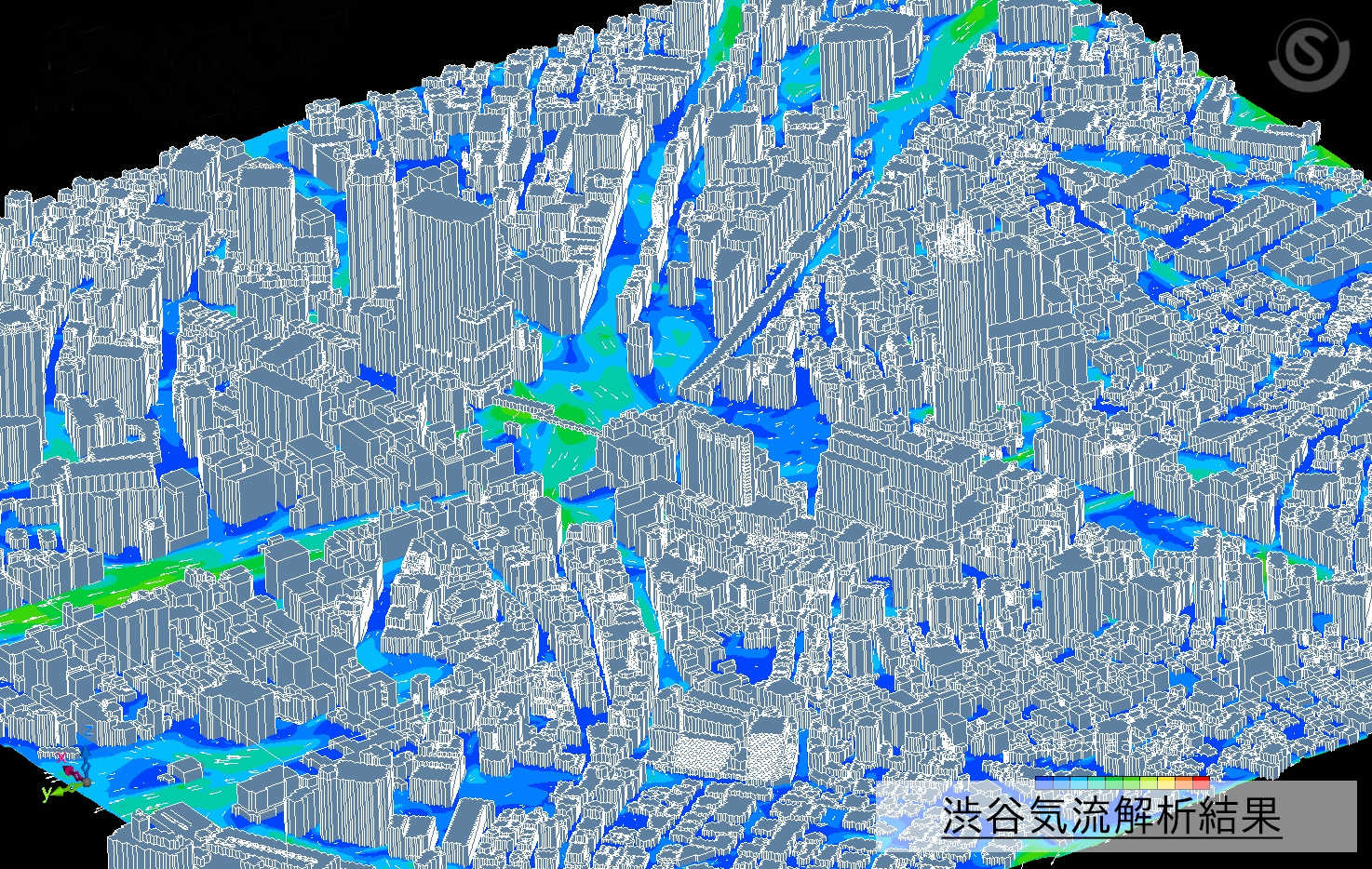

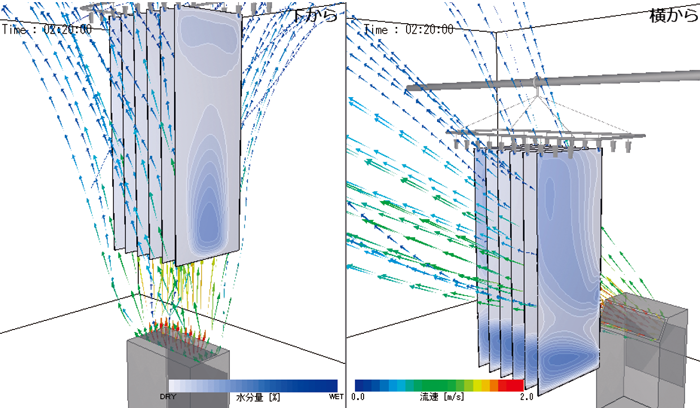

図1 アーチ干しにおける流速分布図

線形低レイノルズ型乱流モデルを使用した非定常解析

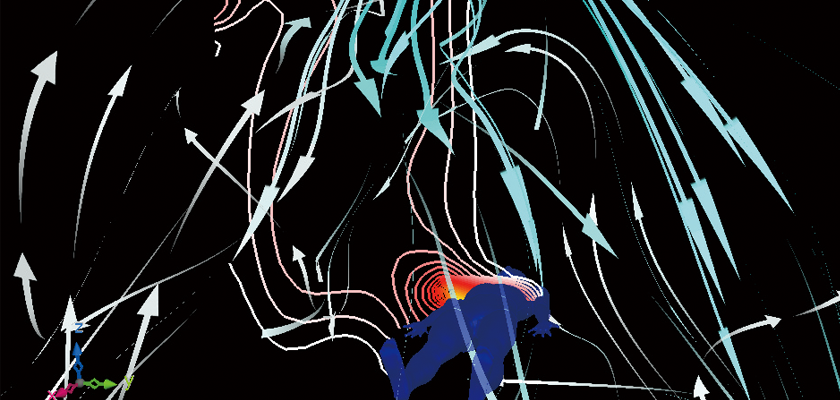

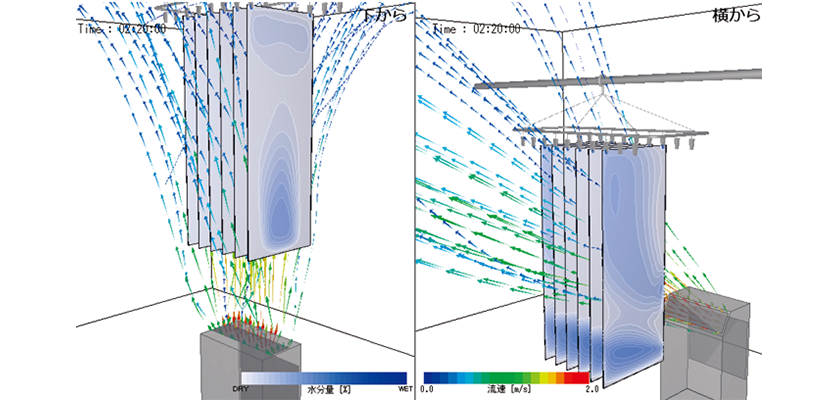

山縣氏の依頼を受けてソフトウェアクレイドルによる流体解析ツール「STREAM」を使用した解析が行われた。実験結果との合わせ込みを行いながらシミュレーションをしたところ、予想とは異なる結果になった。図1のように上昇気流ではなく下降気流が発生していたのだ。洗濯物から発生する水蒸気の気化熱が周囲の空気を冷やし、その空気がアーチの下に集まって下降気流をつくり出したと考えられる(図2)。

室内の空気流れなども解析

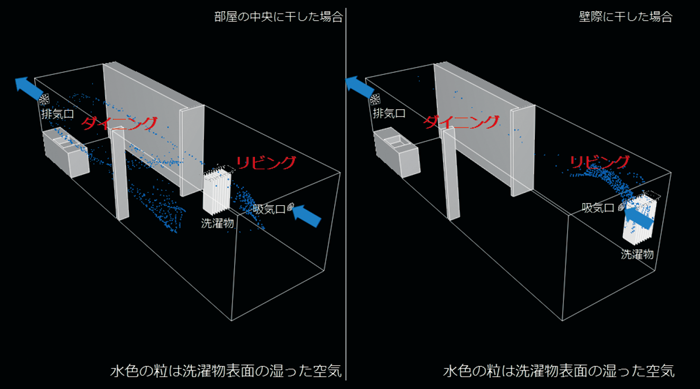

山縣氏はほかにも、室内で干すのに最適な場所や、衣類乾燥除湿機を使って洗濯物をうまく乾かすコツなどの検証においてSTREAMによる解析を実施し、その動画をLideaに掲載している。部屋干しをする際には空気の動く場所に置くのが最も大切だ。図3のようなシミュレーションの動画を見れば、どのような場所に置けばよいかが一目でわかる。

図3 早く乾かすためには空気の動く場所を探すことが大切だ

線形低レイノルズ型乱流モデルを使用した定常解析

衣類乾燥除湿機を使う場合は、洗濯物を干す部屋のドアや窓を閉めることが鉄則だ。さらに除湿機の風は下から当てるのがベストだという。「扇風機の風などは横から当てるので、除湿機もつい横に置いてしまいますが、最も早く乾くのは下に置いた場合です」(山縣氏)。温度25℃、相対湿度80%において実験したところによると、除湿機を図4のように横に置くと乾くのに2.5時間かかるが、下に置くと2時間で乾く。

図4 部屋干しの洗濯物を除湿機で乾かしている様子

線形低レイノルズ型乱流モデルを使用した非定常解析

説得力があり応用範囲も広い

STREAMで解析することによって、アーチ型が乾きやすい理由を具体的に説明できたのはもちろん、乾く様子を可視化した動画のインパクトも大きかったという。記事は多くのキュレーションサイトで取り上げられるなど注目度が高く、閲覧数も伸びているそうだ。「やはり実験結果を数字で細かく示すよりも、実際に乾いていく様子を見てもらう方が説得力があるようです」と山縣氏は話す。生活者の日常の困り事を解決するという内容はもちろん、信頼性の高い検証を行い、さらにその結果を分かりやすく見せることで、製品への信頼性を高めることに成功しているようだ。解析結果の可視化はインパクトがあり、しかも理屈の上からも納得できる。誰もが納得できるデータを示せているといえそうだ。

得られた解析結果が様々に応用できるのも、コンピュータシミュレーションのメリットだと山縣氏はいう。解析結果を動画にできれば、店頭で流すことも可能になる。製品の前に置いておけば、強力な製品のPRツールになるという。部屋のどの場所に洗濯物を干すとよいかについても、部屋の場所によって流れが違うことが見える化でき、非常に分かりやすかったという。

一方、解析では実際のタオルのように気流によって揺らぐことはなく真っ直ぐの状態で解析したため、気流とタオルの作用も考慮できればより正確な結果が得られるだろうと山縣氏は話す。

なおタオルの解析については、物体内にある水分を放出したり通り抜けたりできる機能を使用した。これはSTREAM独自の機能だ。吸湿や放湿の機能がある建築材料などで利用できる。またタオル表面のパイルによる抵抗なども設定し、合わせ込みを行った。

山縣氏は、はじめから解析についてはソフトウェアクレイドルに依頼しようと考えていたという。山縣氏はレオロジーの専門であることから高分子のシミュレーションは行っていたものの、空気流れのシミュレーションは勝手が違っていたため、取り組めば本業とは別に大きく時間を割くことになると判断したそうだ。STREAMの操作そのものは難しくはないが、パラメータの設定などは簡単ではなく、実験に対して論理的な仮説を立てられる必要があり、それには経験の積み重ねが必要だろうという。

生活に密着した分野で流体解析は有用

山縣氏は、流体解析ツールは「生活者の役に立つようなテーマにもっと応用できると思います」と話す。紹介したような日常生活に関するものや、津波がどこまで来るといったような例も当てはまる。これらの現象を目で見えるような形にすることで大きな説得力を持たせることができる。実際にライオンには多用な製品があり、それらはさまざまな面で流体に関わってくる。そのため同社内でも流体解析が役に立つテーマはたくさんあるだろうという。

例えば浴室内の掃除は、天井のカビ取りまでしなければならないのでとても大変だが、ライオンは煙によって除菌する製品「ルック おふろの防カビくん煙剤」を販売している。この煙が効率よく流れる条件を探るといったことにも使えるだろうという。「あとはそういったデータを生活者にいかに目にしてもらい共感を得るかが大事になります」(山縣氏)ということだ。

他に流体解析を活用したい用途としては、洗濯物が洗濯機から取り出すときに絡まっていることがあるが、それを事前に予測できないかという。洗濯中は洗濯機のふたがロックされ中は見えない。実際に観察しようと透明の洗濯機が作れないか家電メーカーに問い合わせたこともあるが、脱水時の遠心力に耐えるものを作るのは無理だと言われたそうだ。「本来目に見えないものを見えるようにするという意味でSTREAMは有用なツールなので、より広い分野で活用されるようになればよいですね。解析も1週間かかるようなものが数分で得られる時代になりましたし、今後の解析技術の進歩に期待しています」(山縣氏)。

※1 松永聡:日常生活における洗濯衣料の部屋干し臭とその抑制、におい・かおり環境学会誌、36巻2号、(2005)

※2 2013年、日本繊維製品消費科学会において発表。

ライオン株式会社

- 創業:1891年

- 設立:1918年

- 本社所在地:東京都墨田区

- 代表者:代表取締役社長 濱 逸夫

- 従業員数:連結:6,816名(平成27年12月31日現在)

- 事業内容:ハミガキ、ハブラシ、石けん、洗剤、ヘアケア・スキンケア製品、クッキング用品、海外現地会社への輸出

- URL: http://www.lion.co.jp/

※STREAMは、日本における株式会社ソフトウェアクレイドルの登録商標です。

※その他、本インタビュー記事に記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※本インタビュー記事の内容は2016年6月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。また、誤植または図、写真の誤りについて弊社は一切の責任を負いません。

PDFダウンロード