もっと知りたい! 熱流体解析の基礎67 第6章 熱流体解析の手法:6.5.7 緩和係数

6.5.7 緩和係数

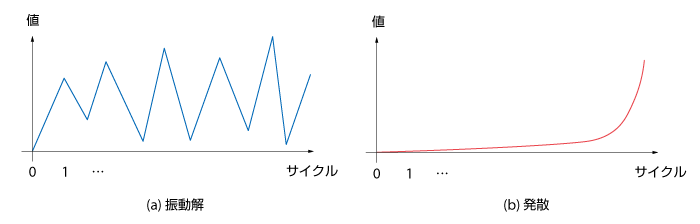

定常解析 では擬似的に大きな 時間間隔 を設定して計算を行うため、サイクル間の変化量が極端に大きくなることがあります。このように1サイクルにおける変動が大きくなると、図6.52に示すように変数の値が振動的に変化してしまう場合や、計算が 発散 に至ってしまうことがあります。

図6.52 振動的な変動や発散

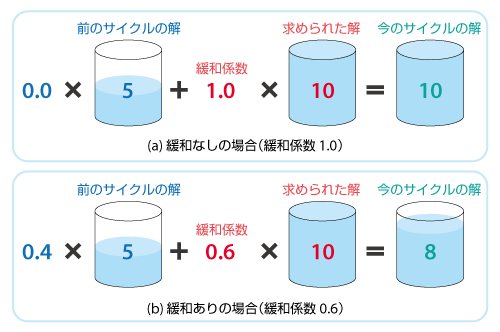

このような場合に計算一回あたりの変動を抑えるパラメータとして 緩和係数 があります。これは前のサイクルの値と求められた解を足し合わせる割合を表したもので、0から1の間の値を取ります。

求められた解をそのまま今のサイクルの解とするのは、図6.53(a)に示すように求められた解が10割、すなわち緩和係数が1.0の場合に相当します。これに対して、例えば緩和係数を0.6とした場合には、図6.53(b)に示すように前のサイクルの値を4割、求められた解を6割の割合で足し合わせることによって、前のサイクルの値からの変化を抑えます。

図6.53 緩和係数のイメージ

緩和係数の値が小さいほど変化は緩慢になるため、計算は安定になります。一方で、サイクル当たりの変化量が抑えられるため、収束解を得るために必要なサイクル数は多くなります。また、緩和係数を小さくし過ぎると、サイクル間の変動が抑えられた結果、定常状態に達していないにも関わらず 定常判定値 を満たしてしまい、計算が終了してしまうことがあります。

緩和係数を大きくしすぎると振動解や発散の原因となるため、安定に計算が行える範囲でできるだけ大きな緩和係数を設定できると理想的です。ただし、最適な値は問題に依存するため試行錯誤的に決める必要があります。

もっと知りたい サイクル内ループと緩和係数

通常、緩和係数は定常解析に対して用いられますが、非定常解析 であっても サイクル内ループ を用いる場合にはその計算に対して緩和係数を設定することが可能です。これによって、サイクル内ループのみでは安定に解きづらい現象も比較的安定に解くことができるようになります。

しかし、緩和係数を設定した場合には、そのサイクル内ループを必ず収束させなければいけない点に注意が必要です。これは緩和が計算の安定性を高めるための措置であり、十分に収束していない緩和計算には物理的な説明をつけられないためです。

一方、緩和を行わない場合(緩和係数が1.0のとき)にはサイクル内ループの結果は収束したかどうかに関わらず、理論上は次のサイクルの結果と見なすことができます。このときのサイクル内ループの収束判定値は、いわば各サイクルでどの程度精度良く計算できたかを表す目安のようなものですので、収束したどうかにこだわる必要はありません。数回ループさせるだけでも、計算の安定化や精度の向上が期待できます。

著者プロフィール

上山 篤史 | 1983年9月 兵庫県生まれ

大阪大学大学院 工学研究科 機械工学専攻 博士後期課程修了

博士(工学)

学生時代は流体・構造連成問題に対する計算手法の研究に従事。入社後は、ソフトウェアクレイドル技術部コンサルティングエンジニアとして、既存ユーザーの技術サポートやセミナー、トレーニング業務などを担当。執筆したコラムに「流体解析の基礎講座」がある。

最後までお読みいただきありがとうございます。ご意見、ご要望などございましたら、下記にご入力ください