建築デザイナー必見!ビル風コラム 第8回:「ビル風3」:ガストファクター

8.1 平均風速と瞬間風速の定義

これまでのコラムの中でも「(平均)風速」や「瞬間風速」という用語は出てきましたが、正確にはそれぞれ厳密な定義があります。

「風速」とは10分間平均風速を指し、「風速」でも「平均風速」でも意味は同じです。これに最大を付けて「最大風速」とした場合は、ある期間のうちの10分間平均風速の最大値を意味します。1日の中の最大風速を「日最大風速」と言い、1日144個の10分間平均風速の最大値となります。

一方、「瞬間風速」とは風速計の測定値(0.25秒間隔)を3秒間平均した値(測定値12個の平均値)です。これに最大を付けて「最大瞬間風速」とした場合は、ある期間のうちの瞬間風速の最大値を意味します。1日の中の最大瞬間風速を「日最大瞬間風速」と言い、1日345,600個の測定値の中の連続の12個の値の最大値となります。

テレビニュースなどで「風速○○メートル」と言っている場合、10分間平均風速を意味し、秒速という表現を省略しています。また、「最大風速」を「最大瞬間風速」と勘違いしている人も多いようですが、「瞬間」が付いていなければ10分間平均風速を意味しますのでご注意を。ちなみにテレビのリポーターが「最大瞬間風速」を「瞬間最大風速」と間違えていることもよくありますが、正確には「瞬間風速」の最大値ですから、前者:「最大瞬間風速」が正解です。まあ、日本語の意味としてはどちらでも通じるので目くじらを立てる必要も無いですが・・・。

以上は気象学(気象庁)の定義ですが、風工学や建築工学でも通常は同様の定義で扱います。

8.2 ガストファクターの定義

ガストファクターとは突風率を意味し、[最大瞬間風速]と[平均風速]の比で表されます。「突風率は1.5〜2倍程度が一般的(場所によってはもっと大きくなることもあります)です。例えば台風等で最大風速20m/sと発表された場合はその2倍の40m/s程度の突風が吹く可能性があります。(出典:気象庁ホームページ)」とされます。

式で表すと(1)式のようになります。

ガストファクター(突風率) = 最大瞬間風速/平均風速・・・(1)

ガストファクターは1.5〜2倍程度が一般的とされていますが、皆さんはこれを聞いてどのように思われたでしょうか?もっと大きいのでは?と思われた方が多いのではないでしょうか。

その感覚は間違いではありません。人々が生活する地表付近におけるガストファクターは気象庁が一般的とする値よりも大きい場合が多いです。特に市街化か進んだエリアではエリア全体における平均風速が低くなる一方でガストファクターが大きくなりやすい傾向にあります。

8.3 ガストファクターの評価事例

【実測調査】

以下に実測調査におけるガストファクターの評価事例を紹介します。WindStyle(以降、弊社)習志野 STUDIO(千葉県習志野市津田沼5)がある4階建商業ビルの屋上に設置された社内研究用の風速計(写真1)による測定値を解析しています。風速計の設置高さは地上19.8m。周辺の地表面粗度区分は弊社判断でⅢ~Ⅳの中間程度のエリアです。

写真1 3次元超音波風向風速計

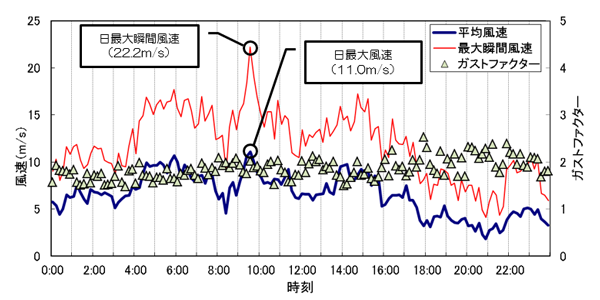

図1は2016年2月14日の24時間の平均風速と最大瞬間風速およびガストファクターの時刻歴を示しています。この日は終日南寄りの強い風が吹き続け、9:00~10:00の間に日最大風速11.0m/s、日最大瞬間風速22.2m/sを記録しています。

ガストファクターは24時間の中で1.5~2.5で変動しており、平均で1.85を記録しています。風速が比較的高い16:00以前では平均で1.77、風速が低下した16:00以降では平均で2.02となっています。

図1 平均風速と最大瞬間風速およびガストファクターの時刻歴※

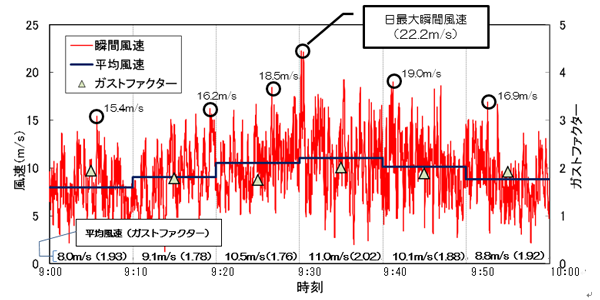

図2は図1のデータのうち9:00~10:00のみを示しています。日最大風速は9:30~9:40に記録され、日最大瞬間風速は日最大風速が記録された時間内に記録されています。この時のガストファクターは22.2/11.0=2.02となっています。風速が比較的高い16:00以前のガストファクターの中では比較的大きな値ですが、最大値ではありません。

図2 平均風速と最大瞬間風速およびガストファクターの時刻歴(9:00~10:00)※

風工学では日最大瞬間風速と日最大風速の比を日最大ガストファクターと呼んでいます。日最大瞬間風速は日最大風速の発生時間内に発生するとは限りませんので、本来のガストファクターとは意味が異なりますが、ビル風評価の際には一般的に用いられている定義です。日最大ガストファクターについては次回のコラムで詳しく解説します。

【風洞実験】

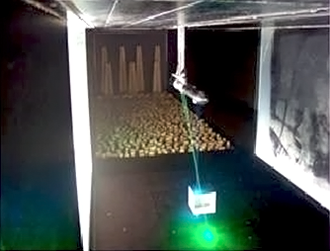

以下に風洞実験におけるガストファクターの評価事例を紹介します。以前、日本大学生産工学部の丸田研究室で実施された風洞実験で、非接触型の3次元レーザー流速計を用いたビル風測定の様子(写真2)と測定値(図3)の一例です。実測調査と同じように任意箇所の平均風速と瞬間風速を測定できますので、ガストファクターを高精度に評価できます。

写真2 3次元レーザー流速計

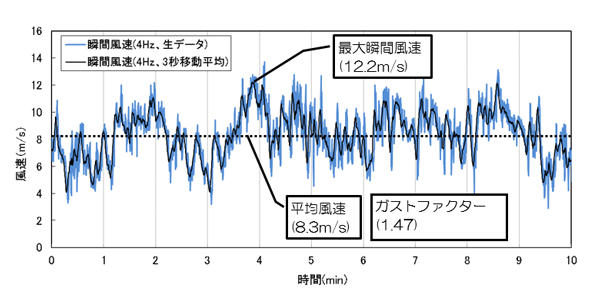

図3 3次元レーザー流速計による風洞実験結果例

なお、非接触型の3次元レーザー流速計はビル風評価のための風洞実験において、直接瞬間風速を高精度で取得することが可能な計測システムですが、大変高価なものでもあり、取り扱いも難しいため、用途は研究レベルに限定され実務レベルではほとんど利用されていません。

【CFD解析】

以下にCFD解析におけるガストファクターの評価事例を紹介します。と言いたいところですが、現時点でご紹介できる有益な事例が弊社にはございません。CFD解析でガストファクターを評価しようとするとLESが前提となるわけですが、RANSに比べるとLESはとてつもなく解析負荷が高くなります。ちょっとした検証にもかなりの解析負荷が要求されるため、費用や納期条件が厳しいビル風評価の実務利用を念頭に置いた場合、まだまだ遠い未来の技術のように思えます・・・

8.4 ガストファクターのモデル化

実務におけるビル風評価の際には風洞実験やCFD解析を行うことが多いですが、主に経済効率性の観点から瞬間風速を直接的に評価する実験法や解析法を用いず、平均風速を評価するにとどめ、事後処理において既往の研究に基づくガストファクターのモデル値を乗じて、最大瞬間風速を求めるのが一般的でした。

実務におけるビル風評価の際に用いられるガストファクターの目安(モデル値)として一番有名なのは以下の表1に記載する値です。

| 密集した市街地(乱れは強いが、平均風速はそれほど高くない | 2.5~3.0 |

| 通常の市街地 | 2.0~2.5 |

| 特に風速の大きい場所(高層ビル近傍の増速域など) | 1.5~2.0 |

長年にわたり上記表内の値が利用されてきましたが、統一された具体的な判断基準は無く、それぞれの案件で各々の評価者が適当に利用していたのが現実と言えます。

ガストファクターのモデル値の設定によって風環境の評価結果は大きく変わります。妥当な設定判断は評価者の知識力や経験値の見せ所である一方で、悪意を持てば評価結果を如何様にも操作出来てしまうことも意味しており、評価者の倫理観にも大きく依存してきました。

そのような問題を解消するべく、近年では評価者の知識力や経験値に頼らないガストファクターのモデル式がいくつか提案されてきました。基本的な考え方としては、ガストファクターが平均風速(比)の増加に伴い漸減する性質を考慮し、風速比および地表面粗度区分の大きさをパラメータとした関数としていることです。

ただし、いくつか提案されているそれらのモデル式は、提案されてからだいぶ時間が経っていますが、現時点でも一般的に受け入れられているとは言えず、研究者間でも十分なコンセンサスが得られているとは言えません。というのもガストファクターが風速比の増加に伴い漸減する性質があるのは確かなのですが、実際にはかなりバラツキがあり、現実とかけ離れた答えを導き出してしまう可能性も高いことが理由として挙げられます。

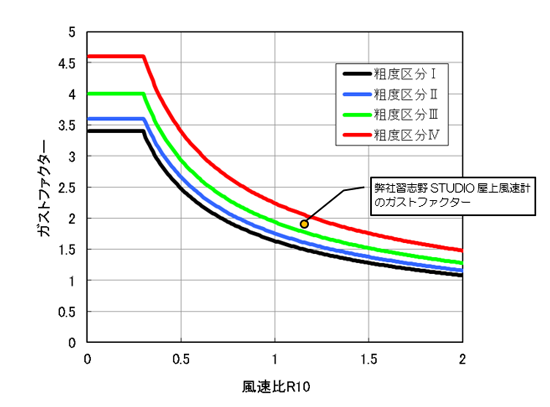

ここではガストファクターのモデル式の例として、風洞実験結果を基に作成された西村氏(当時日本建築総合試験所、現京都大学研究員)の提案式をご紹介いたします。地表面粗度区分が異なる(Ⅰ~Ⅳ)8種類の市街地模型を用いた風洞実験結果を基に風速比とガストファクターの相関性から求めています。

地上10m高さを接近流の風速と地上1.5mの風速との比を風速比R10とし、ガストファクターの上限値(安全側の設定になるように参照データのばらつきの上限値を対象としています)に概ね近似する曲線を求めています。そして、ガストファクターは接近流の乱れ強さにも依存することから、乱れ強さIuを用いた提案式(2)式になっています。提案式に則り風速比R10とガストファクターをグラフ化したものが図4になります。

ガストファクター = A・R10-α ・・・(2)

A=3.03×Iu+1.15

α=0.6

Iu:地表面粗度区分ごとの高さ10mにおける乱れ強さ

(Ⅰ:0.16、Ⅱ:0.20、Ⅲ:0.26、Ⅳ:0.36)

ただし、風速比R10≦0.3ではガストファクターは一定

図4 西村氏のガストファクターモデル

なお、図1で示した弊社習志野STUDIO 屋上のガストファクターの平均値1.85を図4にプロットしてみると、おおよそ地表面粗度区分Ⅲ~Ⅳの中間程度になります。弊社判断もⅢ~Ⅳの中間程度ですので、ある程度整合性が取れているのかなと思います。

8.5 自然風の変動特性について

風の息と言う言葉があります。その由来は、風は一定の速さで吹いているものではなく、ある時は強く、ある時は弱く、絶えず強弱を繰り返して、あたかも息をしているかのように感じられることから来ています。この風の息による強弱の変動は、瞬間的な短周期だけではなく、もっと長い時間の長周期にも特性があります。

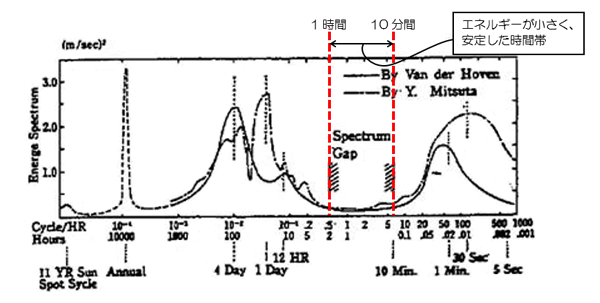

アメリカのVan der Hoven博士や京大の光田博士が、図5に示すようなエネルギー・スペクトルを用いて自然風の周期性を示しました。10分から1時間の間は大底になっていますが、これをSpectrum Gapと称し、安定した時間帯を意味しています。一方で30秒から1分辺りに大きなピークがあり、不安定な時間帯を意味しています。

図5 自然風の長周期スペクトル

8.6 まとめ

ガストファクターの特性を正確にモデル化することができれば、平均風速から最大瞬間風速を高精度に算出することができるのですが、現状は大まかに推定するのが精一杯で、かつ安全側に算出することで実務での利用を有効にしています。

風神は30秒から1分単位で大きく息をしてみたり小さく息をしてみたりと風に変化を与えるいたずらを1セット10分から1時間の間隔で繰り返しているのかもしれません。この特性を理解するともっとスマートにガストファクターをモデル化できるかもしれません。

次回はビル風の評価方法について説明します。

著者プロフィール

松山 哲雄 | 1973年1月 新潟県生まれ

⽇本⼤学⽣産⼯学部 建築⼯学科 耐⾵⼯学専攻

1998 年に熊⾕組⼊社。技術研究所にて、⾵⼯学の基礎研究に従事。超⾼層建物の空⼒振動シミュレーション技術の開発やCFD 解析による⾵環境評価技術の普及展開等を実施。2003 年に独⽴し、WindStyle を設⽴。CFD 解析や⾵洞実験および実測調査を通して、ビル⾵問題を中⼼に⾵⼯学に関わる様々な問題を解決するためのコンサルティングサービスを展開し、現在に⾄る。

最後までお読みいただきありがとうございます。ご意見、ご要望などございましたら、下記にご入力ください