東京大学総合研究博物館 様

物言わぬ化石から動的な情報を読み出す

流体解析で明らかになる古生物の生態

古生物の研究では定性的なアプローチが主流だ。その中で化石の形状から定量的な分析を試みているのが東京大学総合研究博物館の椎野勇太氏である。その手段として用いているのが流体解析だ。水中に生息していた腕足動物や三葉虫などの化石から形状を再現して流体解析を行い、従来の手法では想像することが難しかった化石生物の生態を明らかにしている。

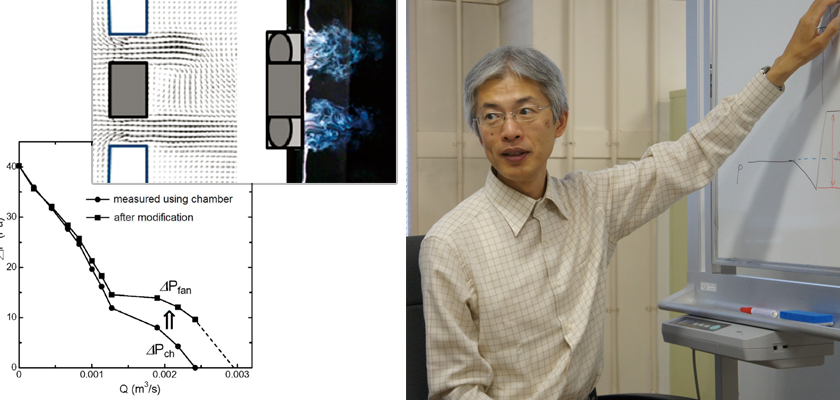

古生物学と言えば、化石を探して野山を駆け回り、新しい種を発見しては分類するというのが一般的なイメージだろう。だが東京大学総合研究博物館 キュラトリアルワーク研究系 マクロ先端研究発信グループに所属する特任助教の椎野勇太氏の研究はそれとは少し異なる。椎野氏は自分の研究を「物言わぬ物体である化石から、いかに生物の動的な情報を読み出すか」だと表現する。そのために活用しているのが非構造格子系の流体解析ツール「SCRYU/Tetra®」だ。博士課程の時から同ツールを使い、水中における古生物の生活の再現を試みてきた。

写真1 東京大学総合研究博物館

キュラトリアルワーク研究系

マクロ先端研究発信グループ

特任助教 椎野勇太氏

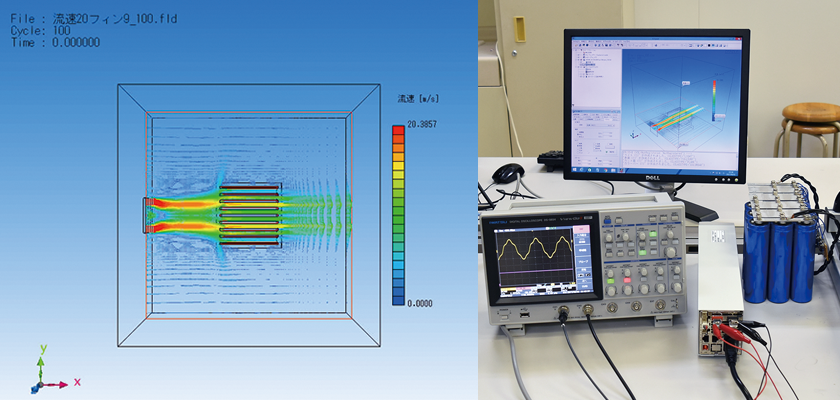

古生代に繁栄した腕足動物を流体解析

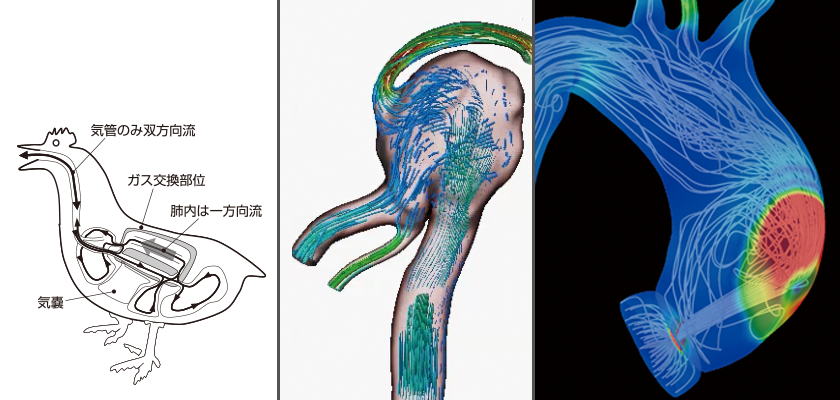

椎野氏が初めて流体解析を行ったのは腕足動物である。現在の海洋にも細々と生き残っている腕足動物は5億4千万年前から2億5千万年前の古生代に大繁栄し、黄金時代を築いた。一見、二枚貝のような形をしているが、実はまったく違う生き物だ。二枚貝の中にはしっかりと肉質の体が詰まっているが、腕足動物の殻の中はほとんどが空洞である。中には腕骨という細い骨格があり、これに沿ってたくさんの触手が並び、エサのろ過や呼吸を行う。生活の仕方も全く異なり、貝は能動的に水管を使って水を出し入れし、エサのろ過や呼吸を行うが、腕足動物は自らは水の出し入れをせず、またほとんど動くこともない。殻の少しのすき間から、自然に流れて入ってくる水の流れを利用して食事や呼吸を行うのだという。つまり中にうまく水を通さなければ、食事も呼吸もできない。「いわば究極のニート生活です」と椎野氏は笑って話す。流体解析ツールを使って、この腕足動物がどのように流れる水を利用していたのかを解明したというわけだ。

流水の実験では限界

椎野氏が研究の対象としたのは、腕足動物の中のスピリファー類である。スピリファー類は翼形種とも呼ばれ、腕足動物の中でも特に多種多様な形状を示す。とくに特徴的なのが、らせんのように渦巻いている腕骨である(図1)。このような特徴から、形状と水流との関係に関心が持たれ、半世紀前から論争が繰り返されており、水中でインクを流すといった方法により実験が行われてきたという。だが流れの可視化が難しく定性的な議論にとどまっていた。そのためある説が出るとそれに対する反論が出るという、イタチごっこの状態が続いていたという。椎野氏も当初は模型を使った流水実験を行っていたが、より定量的な実験結果を得たいと考えていた。さらに精密なデータを取れるような実験装置も考えたものの、コストや装置の構築時間などを考えると実現は難しかった。そこで流体解析を活用することにしたのだという。

図1 腕足動物の模型と化石

(流水実験用にアルミニウムワイヤーで腕骨を再現)

解析によって新解釈を発見

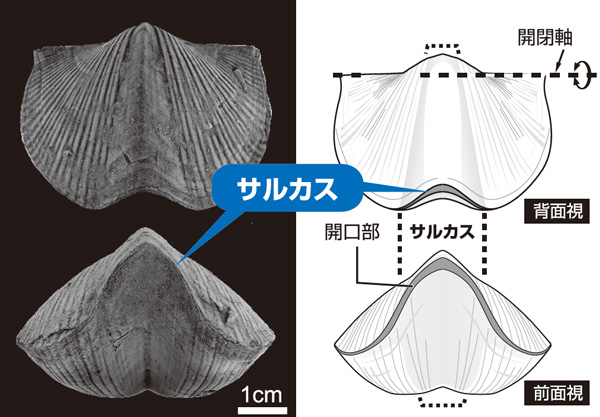

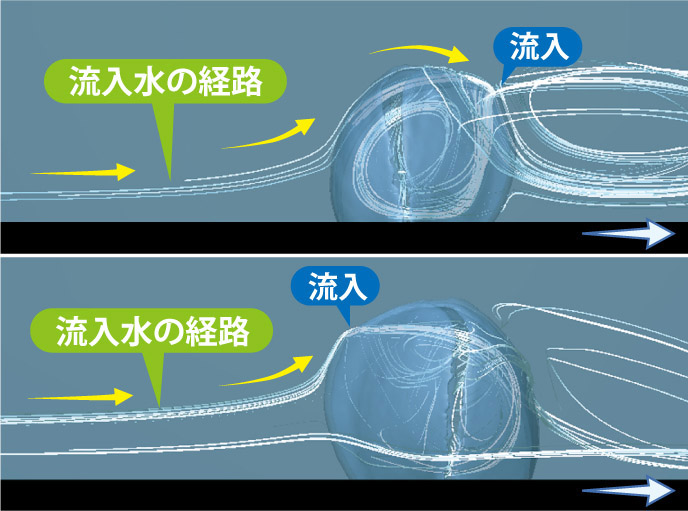

腕足動物の真ん中のくちばしのような部分をサルカスという。またとがっている側の殻を背殻、へこんでいる側の殻を腹殻という(図2)。この腹殻側と背殻側のそれぞれから流れを与えて解析を行った(図3)。解析の結果、水の流入量は腹殻側からの方が少ないものの、流れの向きや流速に関わらず、必ず中央のサルカス部分から入り、両端のすき間から出ていくということが分かった。さらにサルカスから流入した水は、らせん状の腕骨を取り囲むように渦を巻きながら両端へと流れていくこともわかったという。

図2 パラスピリファーの化石(左)と形態模式図(右)

図3 流線で表示したモデル周りの流れ

腹殻側(上)背殻側(下)

これまでは、両端から入ってサルカスから出ていくという説と、サルカスから入って両端から出てくるという2つの説があった。また殻の中をらせん状に旋回していくということは、誰も予想すらしていなかったという。何度も条件を変えて解析したが、殻のすき間に沿って中央と両端で圧力の差が生じ、中央から入って両端へ出ていくという結果は常に変わらなかった。そして内部では旋回流を生み出すことで、できるだけ多くの水が触手に触れ、効率的に食事や呼吸を行えるようになっていたというわけだ。

解析をふまえて模型を作り直した精密な実験でも流入出の場所、および旋回流が確認できた。この結果を掲載した論文は、投稿した時は激しい反論にあったという。しかし生物として理に適っていること、別の形状も含め定量的な分析を行ったことなどから現在は一定の決着がついたそうだ。

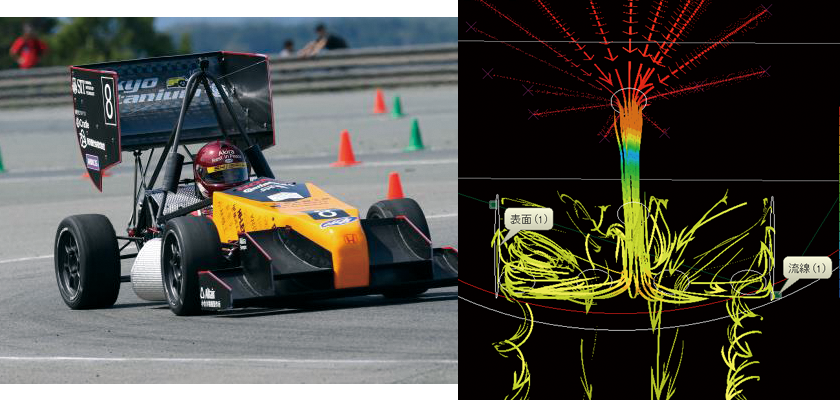

三葉虫の器官を流体特性の視点から解析

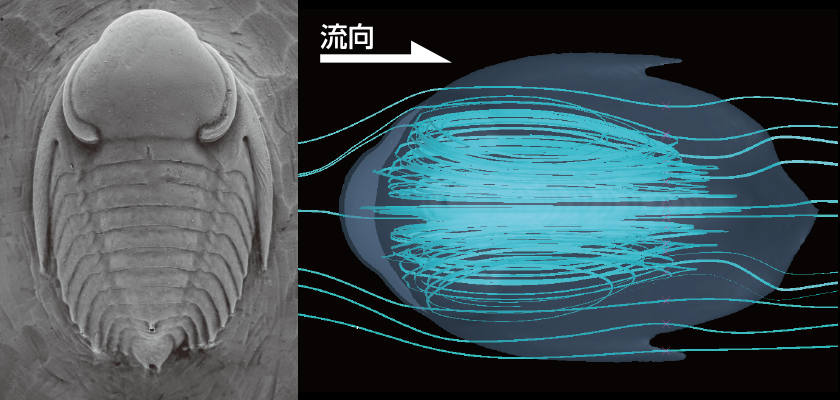

さらに流体解析を適用した例の一つが、三葉虫の一種であるハイポディクラノタスの泳ぎ方だ(図4)。ダンゴムシと同じ節足動物である三葉虫も古生代に繁栄した。古生代の示準化石としても有名だ。三葉虫は基本的に海底を歩いている底生生物だが、ハイポディクラノタスは他の三葉虫と比べて表面にトゲやイボなどの突起がなく滑らかなため、遊泳性だと考えられてきた。

図4 三葉虫(ハイポディクラノタス)の形態模式図(左)と化石(右)

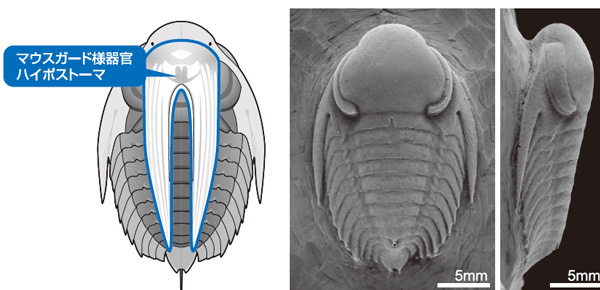

このハイポディクラノタスの大きな特徴が、頭部に巨大なフォーク状の器官をマウスガードのように持つことである。普通の三葉虫もこの器官を持つが、頭部より伸びてはおらず、ダンゴムシのように丸くなることができる。だがハイポディクラノタスのフォークは大きいため丸くなることはできない。そのため狂暴な性格をしていて、フォークで獲物を突き刺すという説も唱えられていた。椎野氏は防御性を犠牲にしてまで身にまとうこの大きなフォークが遊泳と関係あるのではないかと考え、流体解析を行った。

遊泳や食事に役立つことが判明

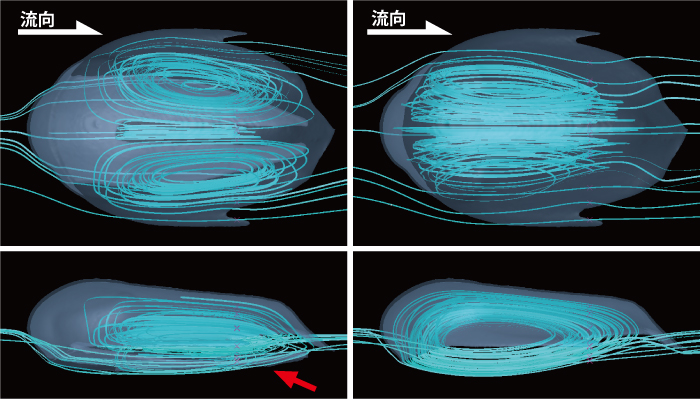

解析の結果、フォークありの場合では、流速に関わらず殻の中に左右1つずつ、フォークのすき間に1つの合計3つの渦が確認できた。フォークのすき間の流れは体に対して垂直に渦を巻き、体に近い方で後ろから手前への流れが起きていた。カブトエビは左右に生える足の間に溝があり、足を動かすことによって胸元から口元に向かう水流を作り、エサを口元に集めている。ハイポディクラノタスも、それと同じように小さな食べ物を口元に運んでいるのではないかという。一方、フォークなしのモデルでは、流速によって、渦を動かす乱流が起きたり、渦が下へ突出したりと、殻の内側に生じる渦が安定しなかった(図5)。そのためマウスガード様器官は、自動車でいう整流板のような働きをしているのではないかという。

図5 骨格周辺の流体解析結果

(左:フォーク有モデル 右:フォーク無モデル)

さらに椎野氏はこのマウスガード様器官を持つことで、より安定して浮かびやすくなることも見出した。抵抗については大きな変化はみられなかったものの、揚力については、フォークがある場合は流速が上がるにしたがって徐々に増加し、フォークがない場合は急激に増減した。

揚力係数についてはフォークがある場合はほぼ安定しており、ない場合は急激に増減した。これによりフォークがあると安定に遊泳でき、ない場合は不安定、もしくは流速に応じた迎角の調整が必要になることが分かった。

これらの結果より、普段は海底にいるが、少し歩くだけで大きな揚力が生じ、簡単に浮くのではないかと考えられるという。「オオグソクムシのような遊泳性底生生物と同じように、泳ぐときはしっかり泳ぎ、普段は海底という生活をしていたのかもしれません」(椎野氏)。

より定量的な評価のため流体解析ツールを導入

椎野氏は解析を実際に始めるまでは全く流体解析になじみがなく、とても敷居の高いものだという印象を持っていたという。使うようになったきっかけは、お世話になった先生に勧められたことによる。もともと形状の違いによる影響を定量的に表したいと考えていた。例えばどの性能がどの程度上がれば、絶滅のボーダーラインに達するかといった傾向を、数値化できないかということだ。だが流体解析を始めてから、最初の解析結果が出たのは約半年後だった。「先生の口車に乗せられた」と椎野氏は笑う。それでも流体解析ツールを使った研究成果は学会で認められ、さらに海外の古生物の教科書にも採用されたという。化石となった生物の生き方を知るために手段を選ばず挑戦しているうちに、自然とパイオニアになっていたということだ。

数ある流体解析ツールの中からSCRYU/Tetra®を選んだのは、流体解析を行う研究室に相談をしに行ったところ、このツールを勧められたからだという。血管中の血液の流れをシミュレーションしていたこの研究室では、親身に椎野氏の相談に乗ってくれ、博士課程で時間が限られることも考えて、パッケージソフトであるSCRYU/Tetra®を推薦してくれたという。近年のソフトウェアは信頼度が上がっていること、また操作も比較的簡単であるといった理由だったそうだ。

SCRYU/Tetra®を使うにあたって特に助かっているのが、クレイドルによる技術サポートサービスだそうだ。ほぼ門外漢の状態から解析を始めたため、技術サポートによるアドバイスが欠かせないという。「技術サポートは、例えば新しい解析をした場合に、方法や結果の解釈などが間違っていないとお墨付きをもらえるような存在です」「論文に名前は出ませんが、極めて貢献度の大きい共著者のような感じです」と頼りになる存在をこのように表現した。

特化した形状を生物模倣に生かせるかもしれない

現代の生物学では、進化は遺伝子のはたらきを中心に研究されているが、古生物では遺伝子情報を知ることはできない。古生物では形状が持つ特性を調べていくことで、長いスパンでの進化を読み解けるのではないかと椎野氏はいう。腕足動物はさまざまな形を検証しており、進化の議論にまでもっていけそうだという。三葉虫もさらにデータを集めていきたいということだ。

また並行して最近取り組んでいるテーマが、形から未知の機能を見出すというものだ。「古生物の視点から見ると、現代の生物は丸く収まったデザインに見えます」と椎野氏は言う。ある機能を特化させたというよりは、少し性能を落として他の部分ともバランスがとれるようなレベルの機能をまとめて、統合体を作っているというイメージだそうだ。「その時その場所の環境に最適化された生物よりは、バランスのとれたものの方が環境の変化に対応できるのでしょう」(椎野氏)。

腕足動物は能動性を一切排除して完璧な受動性を追求した結果、その性質を体現する特徴的な姿になったが、その後、より能動的に動くことができる貝類に取って代わられた。だが、先鋭化したデザインを追求したからこそ黄金時代を築くことも可能になったのだろうという。「とくに生物模倣と言われる分野では、今生きている生物ばかりを対象にしています」と椎野氏は指摘する。「5億4千万年前からついこの間という地球生命史の大半が手つかずのままです。掘り起こせば着想を得られる資源がたくさんある。そこを攻めていきたい」と意欲的に語る。流体解析ツールによって新たな古生物学の扉を開いた椎野氏。今後の活躍からますます目が離せなくなりそうだ。

※SCRYU/Tetraは、日本における株式会社ソフトウェアクレイドルの登録商標です。

※その他、本インタビュー記事に記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※本インタビュー記事の内容は2014年2月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。また、誤植または図、写真の誤りについて弊社は一切の責任を負いません。

PDFダウンロード