防衛大学校 様

防衛大学校 機械工学科 教授 中村 元 氏

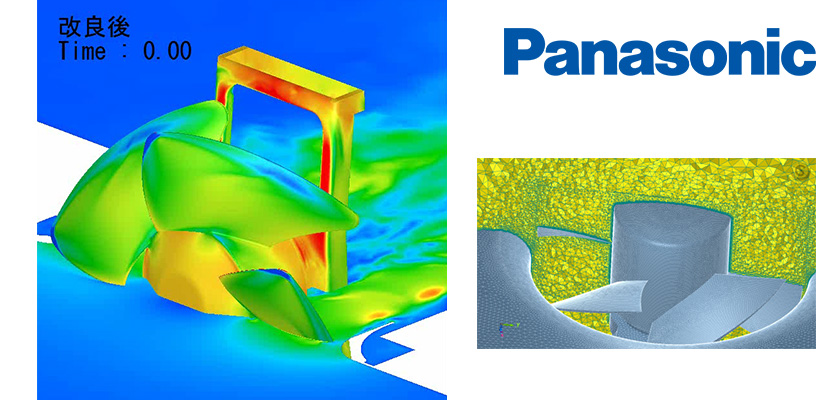

ファンモデルの高精度化を追求

実験とCFDの合わせ込みで長年の課題を解決

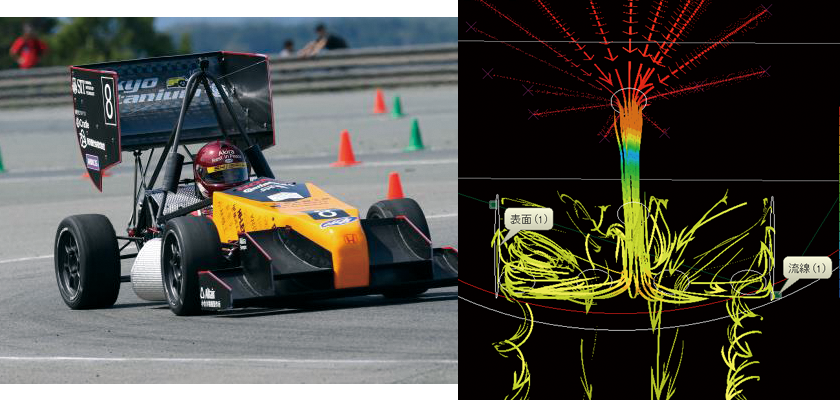

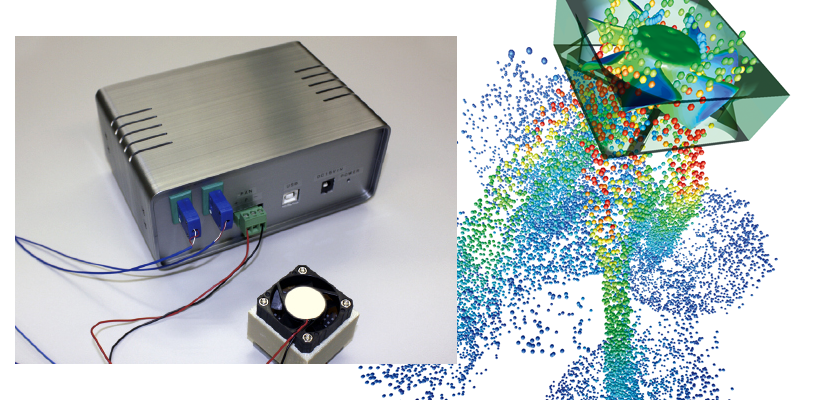

電子機器などの冷却に使われるファンの形状は複雑だ。そのため流体解析に おいて厳密に形状を再現しようとするとデータが重くなってしまう。そこで 圧力流量特性を使用して簡易モデルで計算するのが一般的だ。だがそのファンモデルにおいて、しばしば誤差が生じることが問題となっていた。そこで 電子機器向けファンモデルの課題を洗い出し、より正確なモデルを考案した のが、防衛大学校 機械工学科 教授の 中村 元 氏である。

中村氏の専門は伝熱工学である。わかりやすく言えば、ものをいかに効率よく温めたり冷やしたりできるかを追求する研究分野だ。このときに重要な役割を果たすのが 流体である。たとえば電子機器であれば、筐体内部の発熱したチップを冷やすために空気を流す。条件にもよるが、その時の流体の流れは複雑で、非常に細かい渦構造な どもできる。乱流状態になれば予想のつかない流れになるが、そういった現象を研究するのが中村氏のテーマだ。「CFDソフトによって計算できる範囲は広がっているものの、予測できないことはまだまだあります。そういった領域で実験をすることによってメカニズムを解明しようとしています」(中村氏)。

中村氏がファンモデルに取り組み始めたきっかけは、日本機械学会に設けられた電子機器などの信頼性設計のための研究分科会(RC181)だ。十数年前にその研究分科 会に参加した時に、初めてファンモデルに関する問題を耳にしたという。その当時は すでに高密度実装が進んでおり、さまざまな部品をどのように配置すれば熱を逃がせるかがCFDソフトによって検討されていた。電子機器の冷却にファンを使用する場合、CFDではファンの形状および動作をそのまま再現せずに簡易的なファンモデルを採用 することが多い。すなわち、ファンの羽根形状は省略し、P-Q特性、つまりファンの前後の圧力差に対する流量値を与えて解析を行う。だがファンモデルにメーカー提供 のP-Q曲線を用いても、正しい解析結果が得られないことがたびたび指摘されていたという。これではCFDの精度を上げようとしても、ファンモデルがネックになってしまう。そこで強制対流に取り組んでいた中村氏がこの課題に取り組むことになった。

実験を重ねて原因を特定

中村氏はまず、RC181研究 分科会で提供されたベンチマークモデルを使いながら、実験を進めていった。当時は メーカーが測定したP-Q曲線と市販のCFDソフトのファンモデルでは圧力差の定義が異なり、それが原因の一つであるらしいとは言われていたものの、正確なことは分からず手探りの状態だった。メーカーのP-Q曲線はファンの十分遠方で圧力を測っており、CFDソフトでは、ファンの直前と直後で定義している。とりあえずファンの近くに解決のカギがあると考えられたため、ファン周辺の速度や圧力を詳細に測定して原因を探っていった。

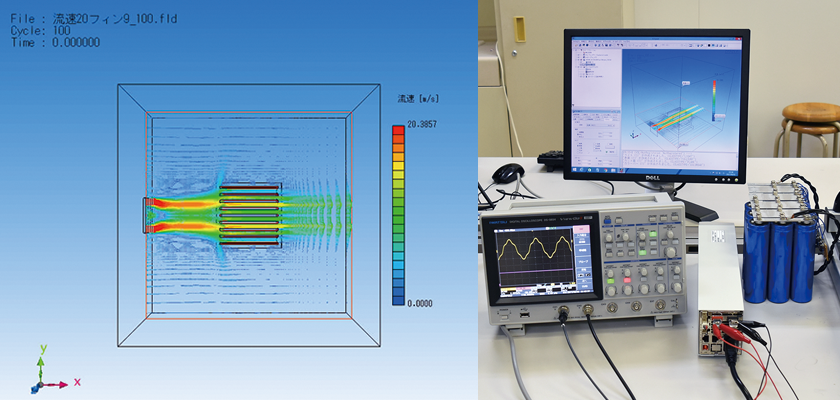

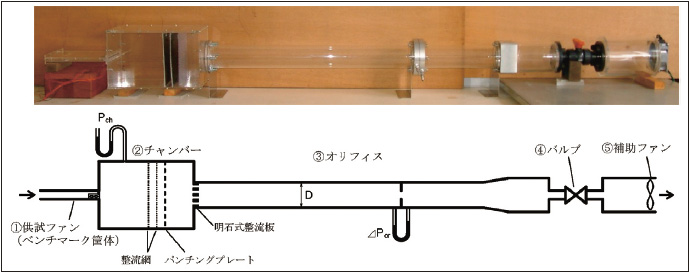

一方、ファンの性能の測定方法だが、工業用や事務機器などに用いられる大型 から中型のファンについてはISO 5801や JIS B 8330で規定されていたものの、これらはノート型パソコンのような小型の 電子機器に使われるファンには対応していなかった。その後2003年にJBMS-72- 2003(音響―マイクロファンの空気伝播 騒音測定方法)によって、微小風量ファンの性能測定法が規定された。そこで中村氏はこの規格に沿った、ファン性能が簡単に測定できる装置を設計。全長3m 弱で電子機器の筐体に入ったままでもファンの性能を測定できる装置を製作した(図1)。こうして自前でP-Q曲線などを測定できるようになったことで、実験を精力的に進められるようになった。

図1 実験装置の概略図および写真

こうして測定を重ねていくうちに、解決すべき問題が3つあることが分かってきた。1つ目は上にも挙げた、ファンの前後における圧力の定義が、メーカーから提供されるものとCFDのファンモデル で異なるということだ。2つ目は、高密度実装になるにつれてP-Q特性がずれるという問題である。そして3つ目が、ファンから出た空気の速度分布がP-Q特性からはわからないという問題だ。これらの 問題点を検証し、その対応を検討できるCFDソフトを探す中で、国内で開発しているソフトウェアクレイドルが候補に挙がったという。そして2007年ごろに実験結果とCFDのファンモデルとの比較のため、SCRYU/Tetra®での検証を始めた。

P-Q補正で大きな反響

1つ目の問題は早くに解決できたそうだ。ファンの吸込口では流れが縮小し、速度が上がるために圧力が下がる。しかしメーカーによるチャンバー方式では、十分に遠方で圧力を測定しているため、この圧力低下が含まれない。一方、ファンの吐出側では、近くでも遠方でも圧力はほぼ同じになる。つまり、ファンモデルとチャンバー方式では、吸込口の圧力低下の分だけ差ができてしまっていた。そこで中村氏は、この違いを補正するために、吸込口付近の加速によって生じる動圧をP-Q曲線に加えることを検討した。ρを空気の密度、uをファン吸込口の平均風速とすると、動圧は1/2ρu2で表わされ、Qを流量、Aをファンの空気通過部分の断面積とすると、風速uはQ/Aで算出できる。そこでSCRYU/Tetra®のファンモデルを使用して、動圧を補正した圧力をPQテーブルに入力すると、実験結果と一致したという(図2)。「これだとファンのユーザーも簡単に補正できるので使いやすいと思います」(中村氏)。この方法については学会や講演会などで発表するたびに頻繁に質問があり、反響の大きさを感じるという。

図2 ファンモデルにおけるPQ曲線の動圧補正

旋回成分の適切な定義を検証

続いて取り組んだのが、速度分布が一意的に定まらないという問題だ。ファンから出る空気を軸方向速度と旋回速度に分けて定められればよいが、P-Q曲線から分かるのは流量だけだ。旋回成分がどのくらいあるのかわからない。そこで従来のCFDソフトでは、ソフトごとに独自の係数をユーザーが入力することで対応 していた。あるソフトでは、旋回速度/軸方向速度で定義されるスワール比を使用。またかつてのソフトウェアクレイドルのソフトでは、旋回角速度/インペラ回転角速度で定義される旋回角速度比を用いていた。しかしこれらの値を適切に決めるのは難しく、経験と試行錯誤が必要となる。またこのような与え方が実際の現象を再現するのに妥当なのかは十分に検証されていなかった。

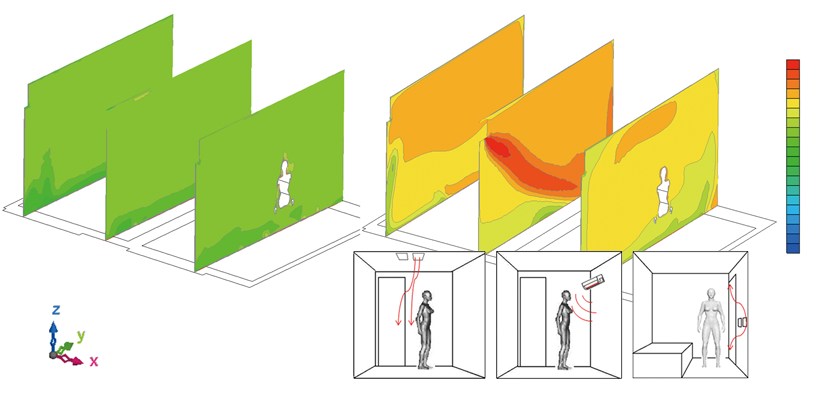

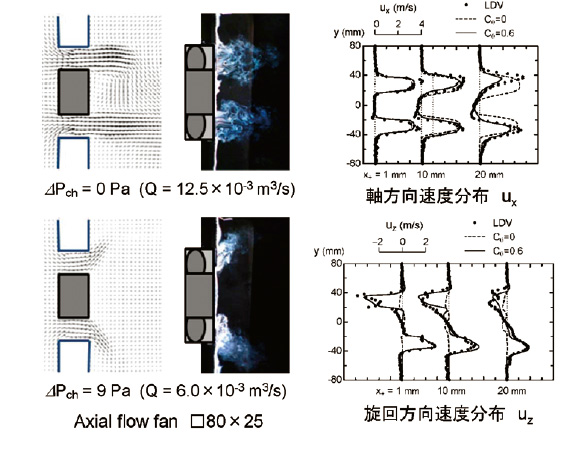

そこで中村氏は、羽根の枚数と回転数、そして羽根の内半径、外半径、および厚さを与えれば適切に計算できるモデルを検討した。ここでヒントになったのが抗力係数CDの概念だった。この値は形状によって決まり相似則が成り立つ。例えば 円板ならほぼ1.2で、円板がどんな大きさであっても速度が変わっても、よほど小さくない限りは定数とみなせる。そこで中村氏が考えたのが、回転する羽根の場合も、大きさや速度にかかわらず同じ係数で表せるのではないかということだ。そこで、旋回力をFθ= 1/2ρuθ2ACθで与え、Cθを定数(旋回力係数)として計算したところ、Cθ = 0.6で実験データと良く一致することが分かった。計算結果と実験データを比較したのが図3だ。羽根の大きさや速度が変わっても相似則が成り立つと考えられたため、さらに小型および大型のファンでも検討してみたところ、やはりCθが0.6でこのモデルが合うことを確認した。ただし辺長17mmといった小型になるとCθが1.0程度になる こともわかったが、0.6で計算してもそれほどの違いは見られないことも確認したという。

図3 旋回ファンモデルの計算結果と実験データの比較

(左からファンモデル計算結果、スモークワイヤ法による可視化

写真、速度分布の比較)

実は旋回成分の与え方については、ずっと悩みの種であったそうだ。それと いうのも、なかなか適切なモデルが考えられなかったからだ。そこでアイデアの一つにすぎなかった抗力係数の応用といえる旋回力係数を検証してみたという。通常、一様な流れの中の円柱や球といった形状に適用されているものを、回転する羽根に適用してよいかという不安があったが、実際に調べてみるとほとんど問題なく一致した。さらにスワール比および旋回角速度比についても同様に評価したところ、これらは羽根の中心から外 側に向かって変化し、一定の値は取らず、Cθを使うほうがより適切であることが分かった(図4)。そこでCθを無次元旋回力係数と名付け、これらの成果はソフトウェアクレイドルのファンモデルに導入された。今ではファンの形状や回転数さえ入力すれば、より精度の高い計算が簡単にできるようになっている。

図4 旋回力係数、スワール比、旋回角速度比の半径位置による変化

(羽根の旋回を考慮した詳細解析により検証)

高密度実装でもモデルは使用可能

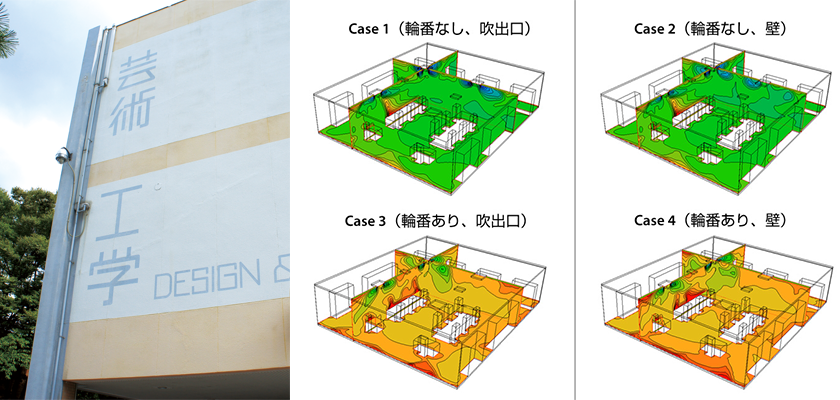

最後の問題点であった、高密度実装になるにしたがってP-Q曲線が合わなくな るということについても上記の改良モデルを用いて検討した。ファンに障害物が近づくと、P-Q曲線が変化する。これは流体が非常に流れにくくなることによる。だが調べたところ、見かけのP-Q曲線はたしかに変わるが、これは障害物によって圧力損失したあとの状態を見ているにすぎないことが分かった。つまりファンの性能自体は何も変わっていないということだ。ただ1つ問題があり、上流側のごく近くに障害物がある場合は、実験とファンモデルは一致しないという。これはファンに本来想定している角度から流体が入らない、つまり本来の性能が発揮できないことによる。この条件さえ避ければ、中村氏が提案するモデルで再現できるということが分かった。

軸流ファンはほぼ対応可能に

中村氏は「今後はさらに、通常とは違ったタイプのファンについても検証を進めていきたい」という。たとえば通常の回転翼と並んで回転しない静翼がついているファン、旋回で広がった流れを元に戻すために逆向きに回転する羽根を組み合わせた二重回転ファンなどだ。静翼付きファンに対しては、回転翼部分は従来通りファンモデルを利用し、静翼部分の形状さえ入力すればよいのではないかと予測しているという。「ファンのモデルについてはほぼ形になったかなと思っています。今後もメーカーが、より高性能な羽根形状を作り出すかもしれません。その都度、定数などを確認していけばいいのではないかと考えています」(中村氏)。

ファンに限らず中村氏が目指すのが、熱の移動のモデル化だ。流体を流したときの熱の移動が中村氏のテーマだが、層流であればCFDソフトでかなり正確に計算ができるという。しかし乱流になると、流れも温度も非常に複雑に変動するので、正確に計算するのが難しくなる。流体の温度が変動すれば、それが固体壁の温度変動を引き起こす。こうした流体と固体間の熱の移動をどうモデル化していくかを進めていきたいとのことだ。

実験の検証にCFDは重要

CFDで予測できない現象を実験によって解明していくのが中村氏の研究テーマであることには変わりない。だがCFDを使うと実験も進むというのが同氏の実感だ。ファンモデルの精度を上げ、多くの人に役立ててもらうためにはもちろんCFDでの検証が重要だ。また実験結果を検証する上でCFDの支えがあるのは非常に助かるという。「国内での開発であることはとても心強いです。こんなに早く研究結果を導入してもらったのも非常に頼もしく感じます」と中村氏は言う。また動圧の補正についてはかなり反響があった。無次元旋回力係数についても「フィードバックがあれば今後の参考になります。それをきっかけに新しい研究が始まるかもしれません」(中村氏)とのことだ。

防衛大学校 熱工学研究室 機械工学科 教授 中村 元氏

- 研究分野: 熱工学、流体工学

- 学歴:東京工業大学工学部機械 物理工学科卒業

東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程エネルギー科学専攻修了 - 学位:工学博士

※SCRYU/Tetra、STREAMおよび熱設計PACは、日本における株式会社ソフトウェアクレイドルの登録商標です。

※その他、本インタビュー記事に記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※本インタビュー記事の内容は2013年6月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。また、誤植または図、写真の誤りについて弊社は一切の責任を負いません。

PDFダウンロード