日本自動車大学校 様

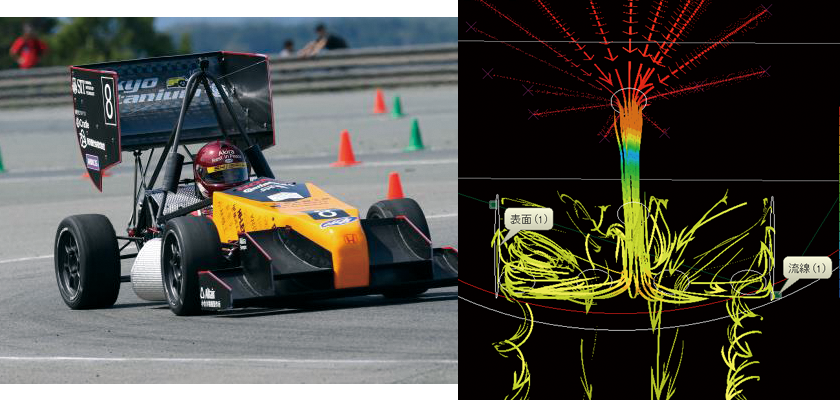

写真1 第11回全日本学生フォーミュラ大会

マシン性能やプレゼン力の向上に貢献、学生フォーミュラを強力にサポートするCFDツール

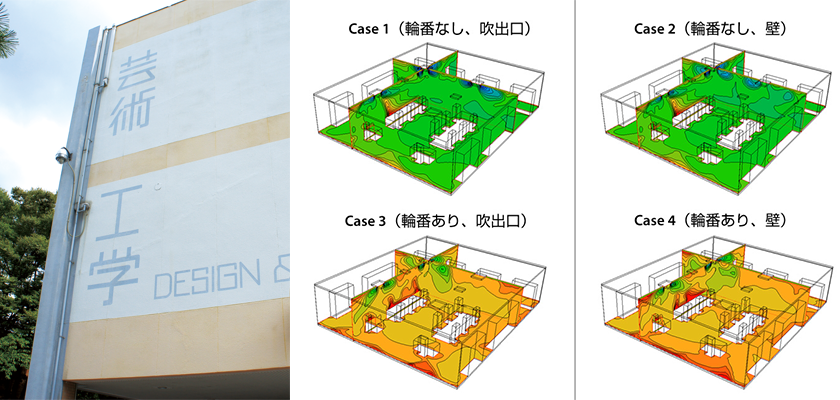

日本自動車大学校は、マシンの性能やデザイン設計から、コスト計算、量産計算、プレゼンテーションまで自動車開発に関連するあらゆる能力が試される「全日本学生フォーミュラ大会2013」に出場。4度目の参加ながら7位という好成績を収めた。大会への出場にあたっては、ソフトウェアクレイドルの解析ツールSCRYU/Tetraも活用された。走行性能の向上やプレゼンテーションの場面において大いに役に立ったという。

日本自動車大学校は1989年に設立された自動車産業に関する専門教育機関であり、関連する幅広い分野の教育コースを設置している。2年制の自動車整備 科に加えて、3年制のカスタマイズ科およびモータースポーツ科、そして4年制の自動車研究科がある。自動車整備科は自動車整備士を目指した勉強と実習を行 う。カスタマイズ科ではオリジナルデザインの車体を制作、車検を取得して公道を走行、モータースポーツ科はレース参戦やチーム運営について学ぶなどユニー クな内容だ。また自動車研究科では、自動車整備の最高資格である一級自動車整備士コース、CATIA V5やThinkDesignを駆使しながら設計などを学ぶ3D-CAD設計製造コース、経営やマーケティング手法などについて学ぶマネージメントコースが用意される。

一方設備の充実度でもトップクラスだ。全長1.2kmのサーキットコースをはじめ、1.5kmのダートコースといった各種テスト場やセルフメンテナンス室など、車の好きな学生にとっては実践と結び付けて学ぶ場としてこの上ない環境が整っている。また各種競技大会や企業の出展する展示会にも参加するなど学外の活動も多い。東京モーターショー2013に出品した、超小型モビリティ規格でスポーツカータイプのEVカーは、さらに全国のカスタムカーが集う東京オートサロン2014に出品され、すべてのカスタムカーのなかでグランプリという快挙を成し遂げている。

さらなる高得点を目指しCFDを導入

同校が全日本学生フォーミュラ大会(写真1)の車体に流体解析ツール「SCRYU/Tetra」を使い始めたのは、2011年ごろのことである。学生フォーミュラとは、学生自らがフォーミュラスタイルの小型レーシングカーを設計、制作、さらにコスト計算や車両に関するプレゼンテーションを行うといったタイム計測にとどまらない総合力を競う大会だ。産業としての車づくり全体を擬似的に体験してもらうことを目的としている。アメリカで始まった学生フォーミュラが発祥で、日本では自動車技術会が主体となって2003年に始まった。2013年の大会には国内外の大学や高専、そして大学校などから数十校が参加し、登録者数は4738人にのぼった。

実際の競技は5日間行われ、たいてい1年前から学校ごとにチームを組んで準備をスタートする。当日は車検にパスしたうえで、静的審査と動的審査を受ける。静的審査は、車両を作る過程の評価であり、コスト、デザイン、プレゼンテーションの3つに分けられる。コスト審査は、事前にネジ1本単位の部品や材料、人件費などについてまとめた厚さ10cm以上、1000ページを超すコストレポート(写真2)を提出し、それに沿った質問やチェックが行われる。デザイン審査は、設計思想や製造技術、設計の適切さや革新性などが評価される。そしてプレゼンテーション審査は、「製造会社の役員に対し車両が設計上優れていることを確信させる」という仮想のシチュエーションで、学生のプレゼン力をみるといったものだ。

写真2 1000ページを超す量のコストレポート

写真2 1000ページを超す量のコストレポート

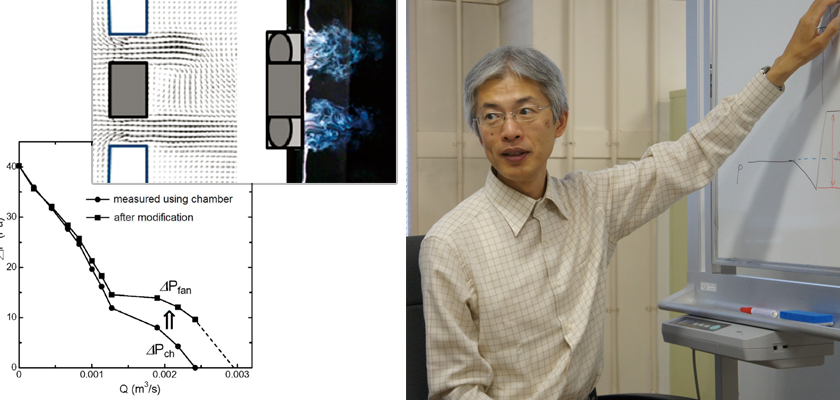

写真3 日本自動車大学校 教頭 林 英伸 氏(右) 自動車研究科 3D-CAD設計製造コース 村上 翔 さん(左)

写真3 日本自動車大学校 教頭 林 英伸 氏(右) 自動車研究科 3D-CAD設計製造コース 村上 翔 さん(左)教頭の林英伸氏(写真3右)は、フォーミュラカーにCFDツールを導入しようと考えたのは、作ることや動的審査には目処が立ったものの、静的審査に対してはまだ伸び代があると感じでいた。構造解析はすでに導入していたので、次はボディ形状やエンジンに対してしっかりとした根拠を明らかにした上で性能向上を図り、さらにプレゼンテーションでも最終形状に至った理由としてCFDの解析結果をグラフィックで示せば格段に相手に伝わりやすく説得力が増す。さらなるレベルアップを図るために、流体解析ツールのSCRYU/Tetraを使用することにしたという。

少数精鋭で大会に挑む

写真4 2013年大会参加マシン(FFN-04)

写真4 2013年大会参加マシン(FFN-04)

「今回のコンセプトはトラブルレスと軽量化でした」と2013年大会で流体解析を一人で担当した自動車研究科3D-CAD設計製造コースの村上翔さん(写真3 左)は話す。トラブルレスとは、不具合の起こる要素をできるだけ減らし、完全なコンディションをなるべく長く維持するということだ。そのために構造の単純化に取り組んだ。また軽量化は、燃費、加速、回転やコーナリングといった車の性能を上げるためにとても重要な要素だ。このためネジ1本のレベルで重量削減に取り組んだという。

実際の作業では、実は前年の33人から13人と大幅にメンバー数が減ったそうだ。これにより制作スピードが遅くなると考え、前年の部品の流用や似た部品の共通化を行った。例えばベルクランクという部品はサスペンション付近に4つあるが、前年は前後で違う形を取っていたのをすべて共通化した。ほかに大変だったのは、製作工程が最初に予定していた時期から後ろにずれ込んでいったことだ。部品の精度出しについても、形状や位置ずれなどの修正を直前まで繰り返したという。それでも今回の取り組みと前年までの蓄積によって、7位という過去最高の順位を獲得した。「少人数で大変だったがその分濃い1年だった」と林氏も笑顔で振り返った。

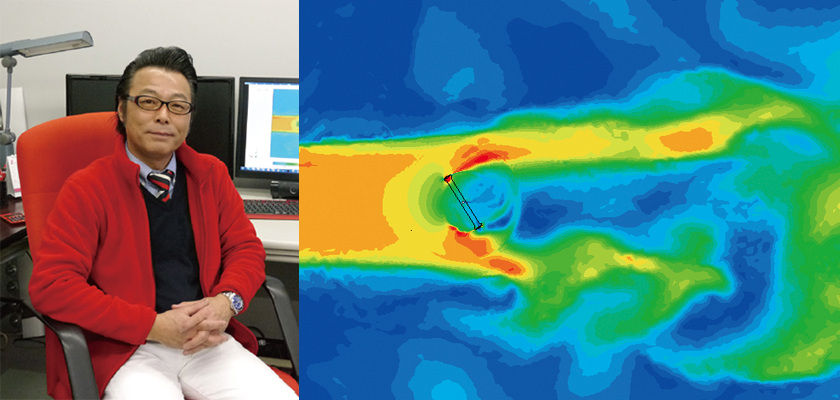

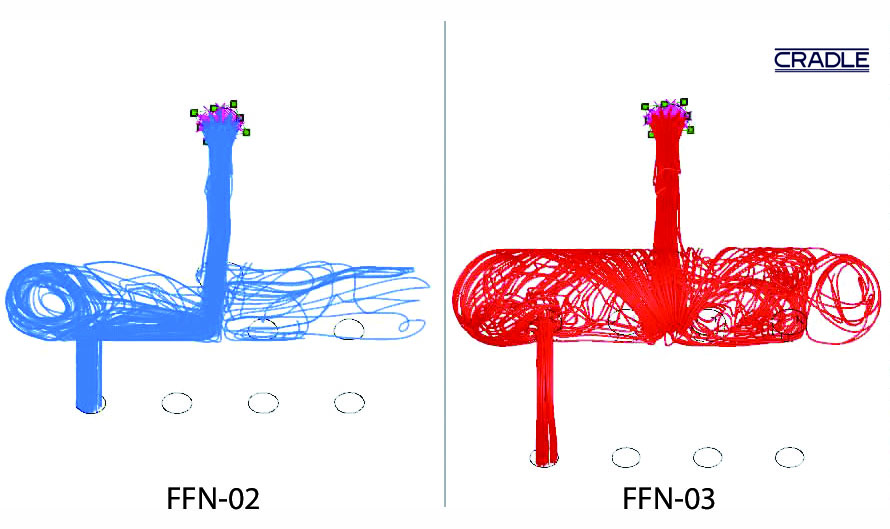

空力および動力性能を検討

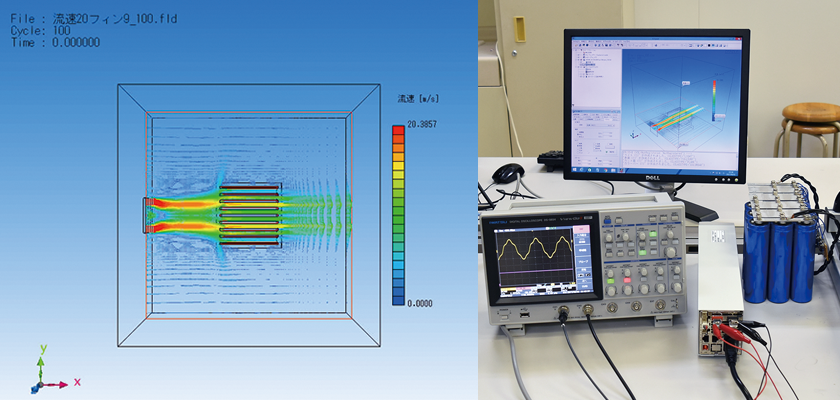

SCRYU/Tetraで解析を行った例が、動力性能を向上させるためのサージタンク周りの形状検討と、ボディの空力性能だ。サージタンクは各シリンダーに送り込む前の空気をためておく場所である。2012年大会のマシンFFN-03を設計するため、その前年のマシンFFN-02のサージタンクを解析してみると、空気の流入が均一ではないことが分かった。そこで様々な形状を検討した結果、タンクの径を70㎜から90㎜に拡大。さらに空気吸入路であるリストリクタに対して、エンジンとタンクを繋いでいるインテークマニホールドを、直角の関係から同一平面上になるような位置に移動、形状変更したところ、図1のように流線が均一に回るようになった。また流速分布については、前年のものよりも最大流速が2.8m/s速くなった。寸法および位置・形状の変更により、吸入空気をより効率よく、かつ均一にエンジン内部に到達させることに成功した。

空力性能については、2012年大会から挑戦しているが、村上さんも最初はエラーが多く解析結果を出すことがなかなかできなかったという。「CADデータをインポートしてCFD用に変換し、その後ラッピングをして解析の実行を行いました。その際もとのデータをどこまで簡素化して、データを受け渡すかで試行錯誤しましたが、元データの形状に隙間があったり面が重なったりといったことをうまく処理できていなかったのが原因でした。でもV10以降CATIAのデータをダイレクトに読み込んでくれるようになってからは、中間フォーマットを使う必要が無くなったので、劇的に改善されたと先生から聞きました。」(村上さん)

図1 サージタンクの解析

図1 サージタンクの解析

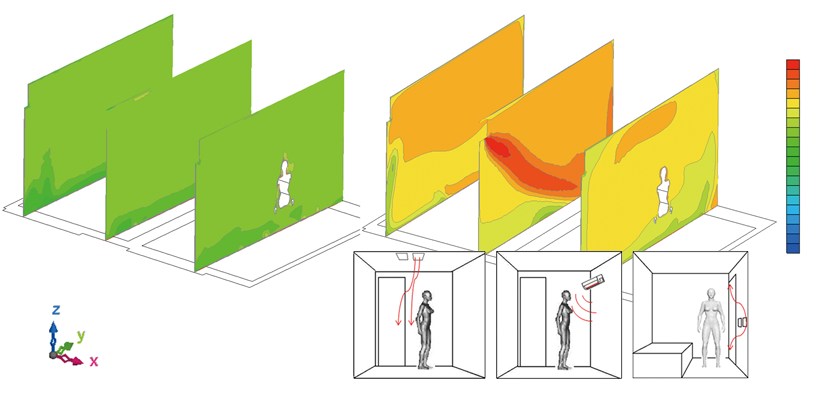

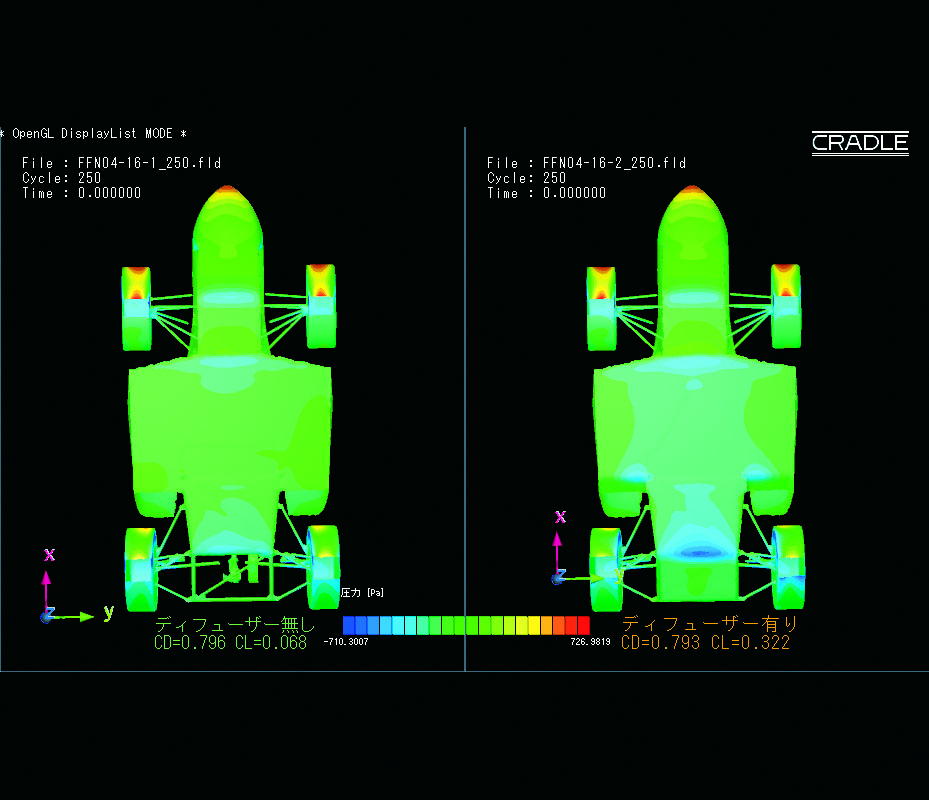

検討した項目の一つがディフューザーだ。これはダウンフォースを発生するために装備する、後ろのタイヤ付近に取り付ける底板である。ある場合とない場合で 解析を行ったところ、ディフューザーで底面の流れが整流され圧力が下がりダウンフォースが増加することを確認できた(図2)。またラジエータを格納したサ イドポンツーンの後部形状を跳ね上げることによりタイヤに当たる空気を減らすことができ、発生する乱気流も減らすことにも成功した。

図2 ディフューザー有り、無しの比較

図2 ディフューザー有り、無しの比較

チュートリアルで使い方をマスター

村上さんによるとSCRYU/Tetraでよかったことは、操作がとてもわかりやすいことだそうだ。特に「チュートリアルはとても役に立ちました。」(村上さん)という。林氏に使い方を学び、用意されたチュートリアルをこなすことで一通り使えるようになったという。「目的はCD値※1、C L値※2を導出することなので、同じようなチュートリアルを参考にしながら進めていくことでうまくいきました。」(村上さん)ユーザインタフェースがわかりやすく作られていたことも大きかったようだ。モデルを作りメッシュを切るといった手順について、「次にする作業が分かりやすく示されており使いやすかった」(村上さん)という。分からないところはヘルプを読んで、自分でほぼ解決できたそうだ。

またマニホールドの解析を行ったときに利用した技術サポートへの問い合わせに対する回答も、非常にレスポンスがよかったと林氏は言う。ほかに村上さんはCFDを使ってよかったこととして、見えないものが見えるという感覚を挙げた。「少しカウルの形状を変更するだけで流れが変わるのを目で見られるのがおもしろい」(村上さん)と流体への興味も深まったようだ。

※1 抗力係数。Coe fficient of Drag の略。 ※2 揚力係数。Coefficient of Liftの略。

今後は解析をより精密に

現在は各解析の結果から得られたイメージの変化を見るのがメインになっており、具体的な数値を指標に使っているわけではない。今後は具体的な数値目標などを決めて使っていきたいということだ。例えば、馬力をはじめとした各種性能を測るシャシーダイナモメーターのデータと解析結果を突き合せての検証などもしてみたいという。「その際はぜひモデルの作り方など相談させてほしいですね」と林氏は期待する。

また同校には1/24モデル用風洞設備がある程度そろっているため、本格的に整備して使うことも考えているそうだ。以前使っていた時は模型を作るのが大変だったが、今は3Dプリンタといったツールもあるため積極的に使っていけるのではないかという。さらに風洞試験の結果を解析結果と合わせ込んでいくことで、もっとよいカウル形状を追求できるだろうということだ。

SCRYU/Tetraの採用は大会成績や学習の面でよい効果をもたらしたのは間違いないようだ。今後も同ツールは学生たちをより力強くサポートしていくだろう。

日本自動車大学校

- 創立年:1989年

- 設置者:学校法人日栄学園

- 学校種別:専門学校

- 所在地:千葉県成田市

- 学科:自動車整備科、カスタマイズ科、モータースポーツ科、自

※SCRYU/Tetraは、日本における株式会社ソフトウェアクレイドルの登録商標です。

※その他、本インタビュー記事に記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※本インタビュー記事の内容は2014年1月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。また、誤植または図、写真の誤りについて弊社は一切の責任を負いません。