事例で学ぶ!これだけは知っておきたい最適化の使い方~熱流体編 第6回 流体抵抗が最小となる形状の探索(3)

前回は、概略の条件検討とEOoptiによる実験計画まで説明しました。今回は、レイノルズ数が650で流体抵抗が最小となる形状の探索を行ってみます。

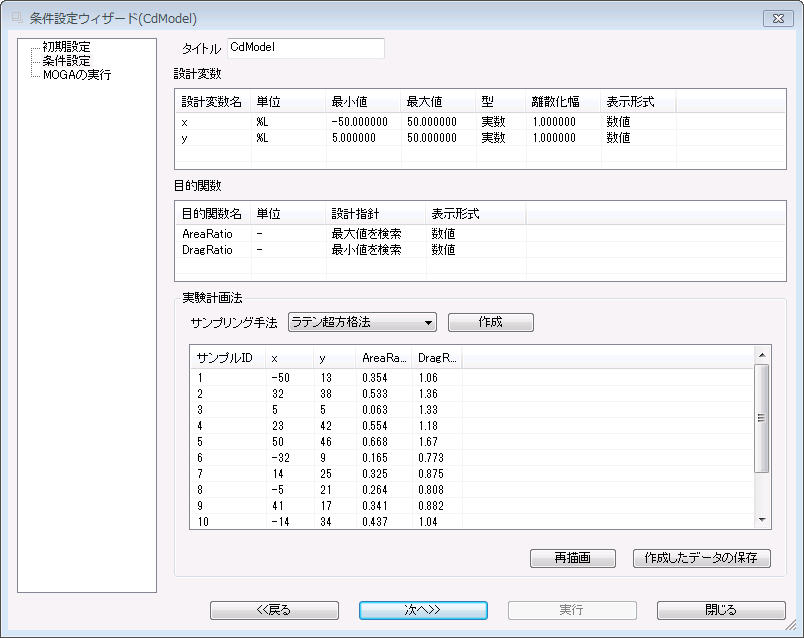

EOoptiによる実験計画をもとに作成したモデルでCFD解析を行い、抗力係数を求めます。あわせて、断面積比を求めて、図3.1に示すように、EOoptiに結果を入力します。

図3.1 EOoptiへの解析結果入力

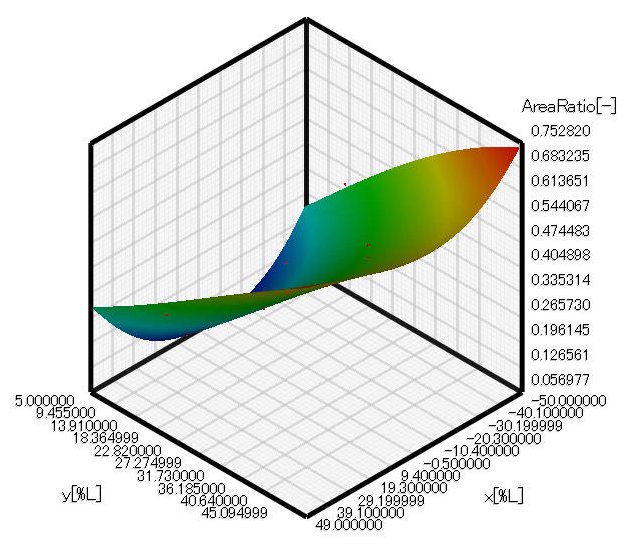

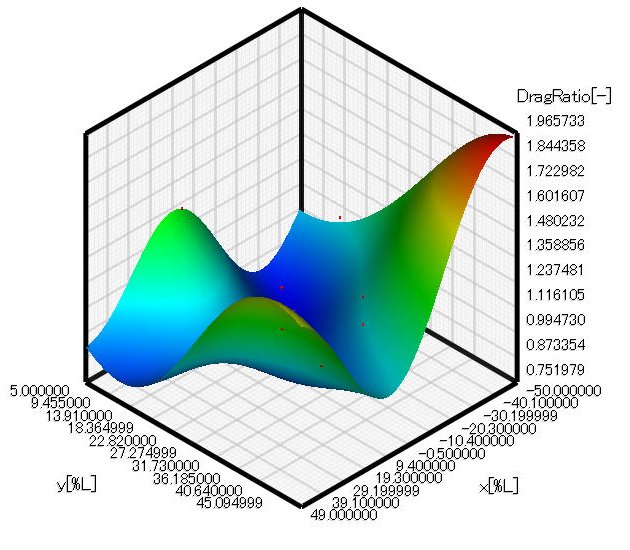

「次へ」をクリックし、最適化の実行を行うと、応答曲面、最適解分布が得られます。 図3.2は断面積比の応答曲面で、断面積比は、中間点のY座標にほぼ比例して増加します。また、中間点のX座標が0から離れるほど断面積はわずかに大きくなることがわかります。 図3.3は抗力係数の応答曲面です。抗力係数は、中間点のX座標が0付近、Y座標が30付近で小さくなっていることがわかります。また、断面積比がもっとも大きくなるX座標、Y座標が50付近では、抗力係数も最大となることがわかります。図3.2、3.3を見ると、断面積比と抗力係数とはトレードオフの関係にありますが、完全なトレードオフではなく、断面積比が大きく、抗力係数が小さくなるような形状が存在すると予想されます。そこで、最適解分布を見てみます。

図3.2 断面積比の応答曲面

図3.3 抗力係数の応答曲面

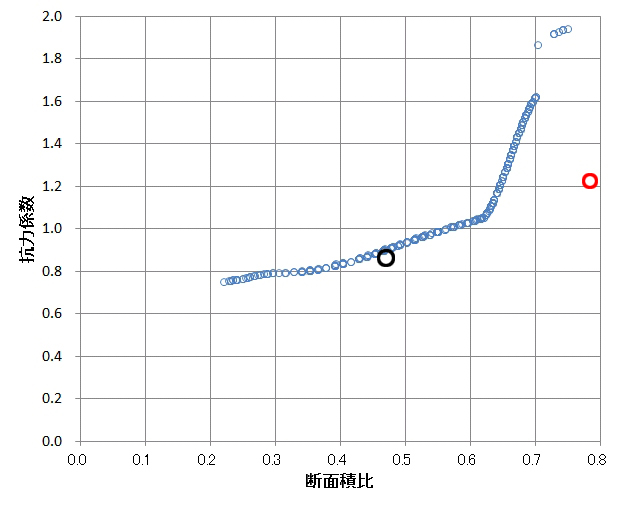

図3.4は最適解分布で、図の右下隅に近いほど、断面積比が大きく、抗力係数が小さい、すなわち最適解となります。図中、青いプロットは円柱の断面積比と抗力係数です。図を見ると、断面積比が0.4くらいまでは、抗力係数はほぼ一定で、断面積比が0.4を超えると抗力係数が増加しはじめ、断面積比が0.6を超えると抗力係数は急速に増加することがわかります。

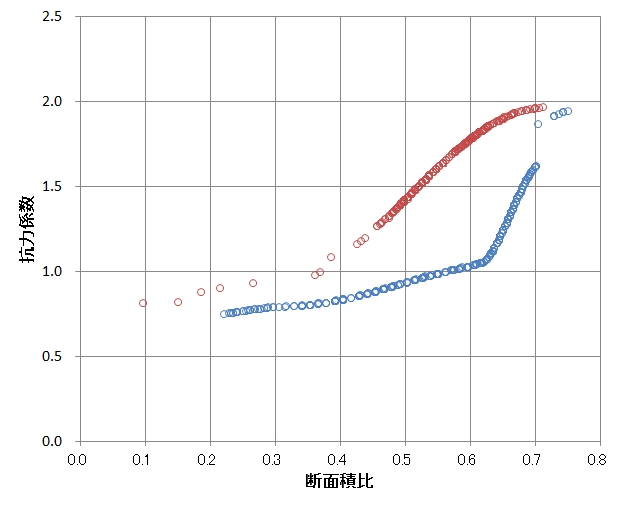

図3.5は、図3.4の最適解分布に、最適解探索を断面積比が小さく、抗力係数が大きくなるような条件で行わせた結果、すなわち最悪解を赤いプロットで追加したものです。図を見ると、断面積比が0.4くらいまでは、最適解と最悪解とでは、抗力係数に大きな差はなく、断面積比が0.4を超えると、最悪解と最適解の抗力係数の差が広がっています。つまり、断面積比が0.4以上で流体抵抗への形状の影響が顕著になることがわかります。

図3.4 最適解分布

図3.5 最適解分布と最悪解分布の比較

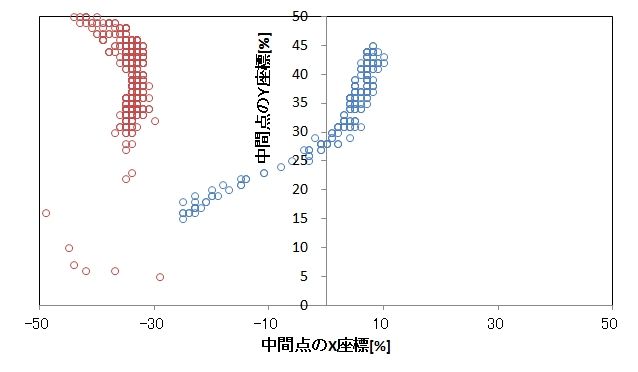

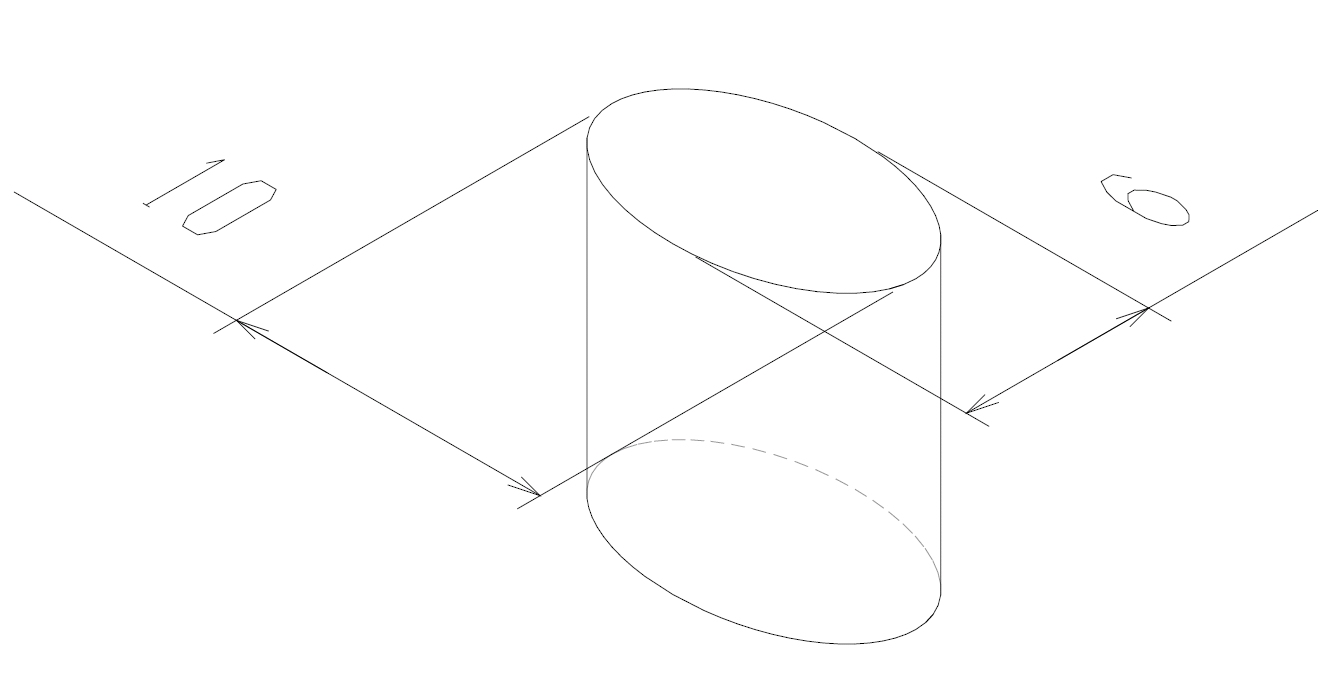

どのような形状が最適解となるのかを見るために、最適解の中間点のX座標とY座標をプロットしたものが図3.6です。図中の青いプロットは最適解となる中間点の位置を、また、赤いプロットは最悪解となる中間点の位置を示します。図を見ると、中間点はX座標が物体の中心付近でY座標が代表長さの30%程度の位置に設定すると、断面積比が大きく、抗力係数が小さい形状となることがわかります。そこで、最適形状案として、図3.7に示す、長軸に対して短軸が60%の楕円柱を作成して、抗力係数を解析してみました。 断面積比および抗力係数は、図3.4の黒い〇印であり、円柱に対して、抗力係数は2/3程度となります。したがって、短軸が円柱の直径と等しく、長軸が直径の5/3の楕円柱は、抗力が円柱の2/3となります。抗力は流速の2乗に比例することから、流れ方向の断面積と移動するための力とが比例するならば、楕円柱は円柱の![]() 倍だけ速く移動できることになります。

倍だけ速く移動できることになります。

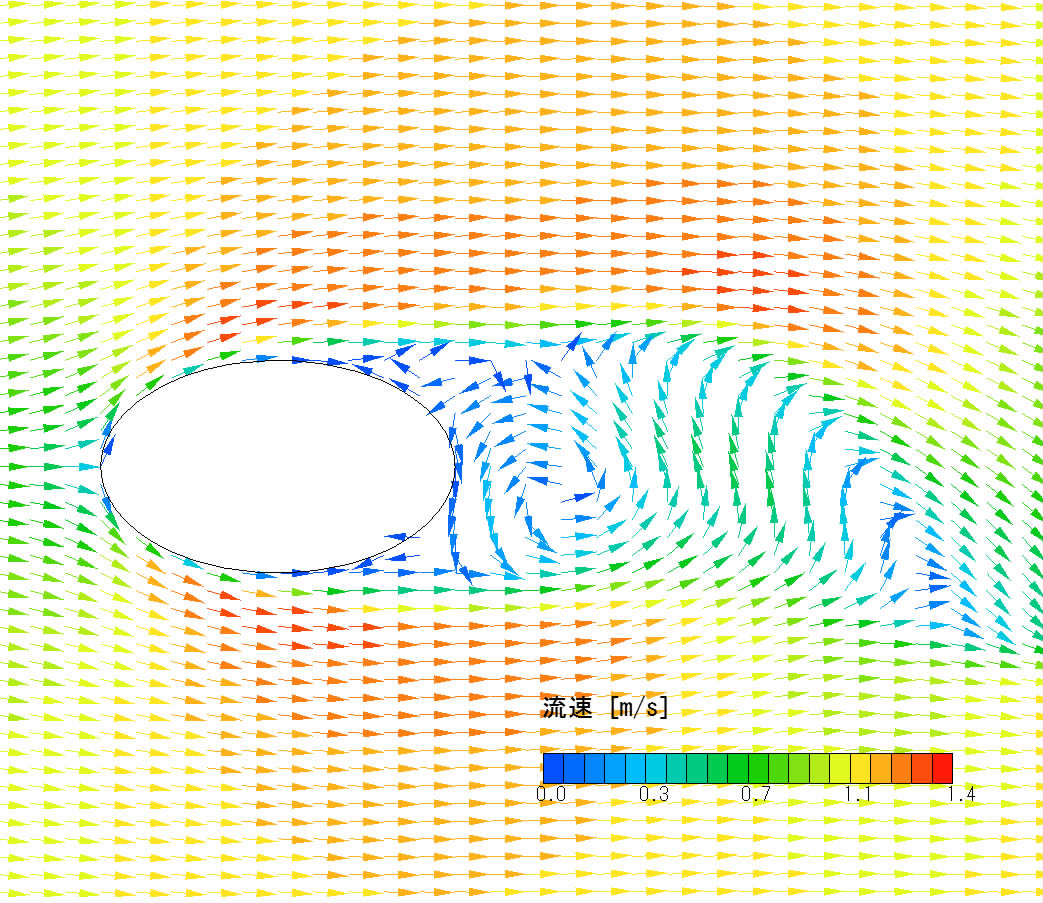

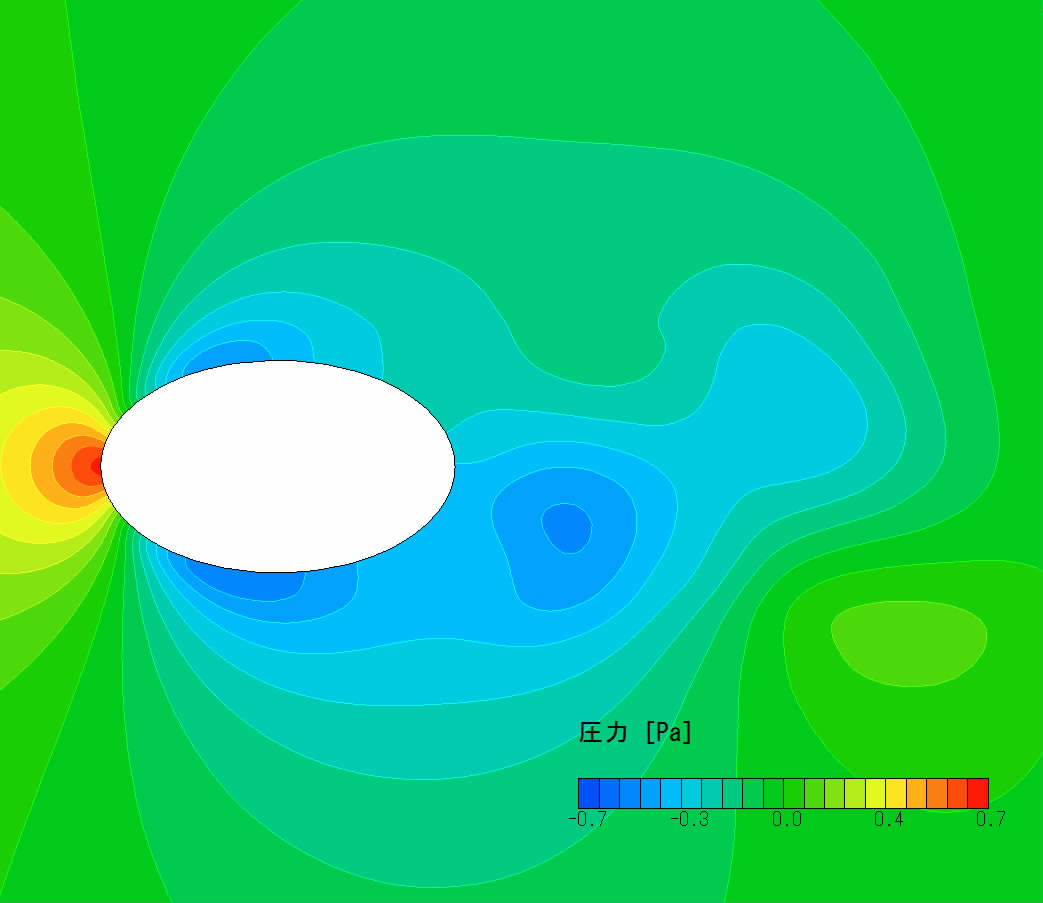

図3.8に最適形状案での流速分布、図3.9に同じく圧力分布を示します。図3.8を見ると、楕円柱後方には、楕円柱の幅と同じ程度の後流が発生していて、物体後部の形状は流れに及ぼす影響はさほど大きくはないだろうことがわかります。このため、最適形状と最悪形状とでは抗力係数に大きな差が生じなかったものと考えられます。また、図3.9を見ると、物体正面に流れとの衝突部分に正の圧力が見られ、同時に物体後方には負圧が発生しています。この負圧の部分により、物体が流れ方向に引っ張られる力が、第1回目で説明した形状抗力となります。

図3.6 最適解となる中点の位置

図3.7 最適形状案

図3.8 最適形状案での流速分布

図3.9 最適形状案での圧力分布

次回は、レイノルズ数が650,000での最適解探索結果について説明します。

【参考文献】 機械工学便覧 流体工学、ユーザーズガイド 最適化編(オプション)

著者プロフィール

御法川 学 氏 | 法政大学 理工学部 機械工学科 教授

環境計量士(騒音・振動) 1992年 法政大学大学院 工学研究科 機械工学専攻

1992年 株式会社荏原総合研究所 入社

1999年 法政大学工学部 助手

2001年 東京工業大学にて学位取得、博士(工学)

2004年 法政大学工学部 助教授

2010年 法政大学理工学部 教授

著者プロフィール

伊藤 孝宏 氏 | オリエンタルモーター株式会社 技術支援部主席研究員

1982年 筑波大学基礎工学類卒業。新日本製鉄株式会社に入社、加熱・冷却設備の開発に従事

1988年 オリエンタルモーター株式会社に入社、送風機の羽根・フレームの開発・設計に従事

2008年 法政大学にて学位取得、博士(工学)

2014年1月現在、オリエンタルモーター株式会社 技術支援部主席研究員

最後までお読みいただきありがとうございます。ご意見、ご要望などございましたら、下記にご入力ください