事例で学ぶ!これだけは知っておきたい最適化の使い方~熱流体編 第8回 流体抵抗が最小となる形状の探索(5)

前回は、レイノルズ数が650000での最適形状の探索結果について説明しました。今回は、レイノルズ数により、なぜ最適形状が異なるのかを考察してみます。

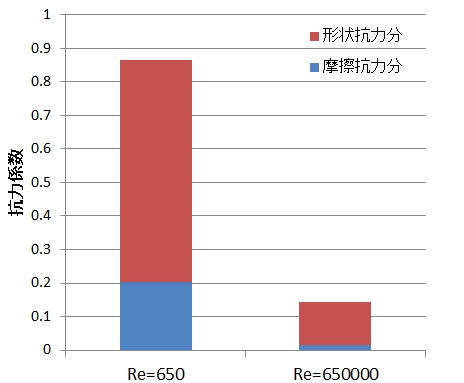

レイノルズ数が650と650000とでは、抗力係数に大きな差がありますが、この理由を探るために、それぞれの最適形状案での抗力係数を形状抗力分と摩擦抗力分とに分類して表示してみたのが図5.1です。

図5.1 レイノルズ数が650と650000における抗力係数比較

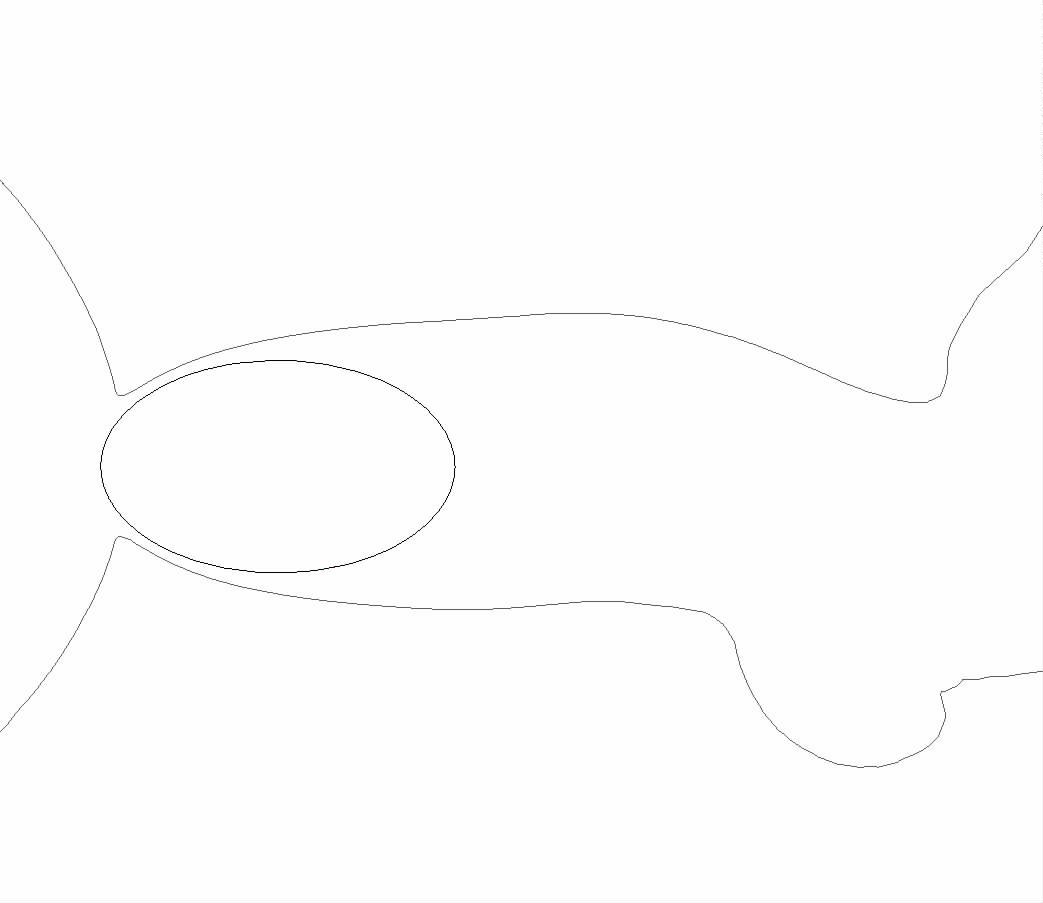

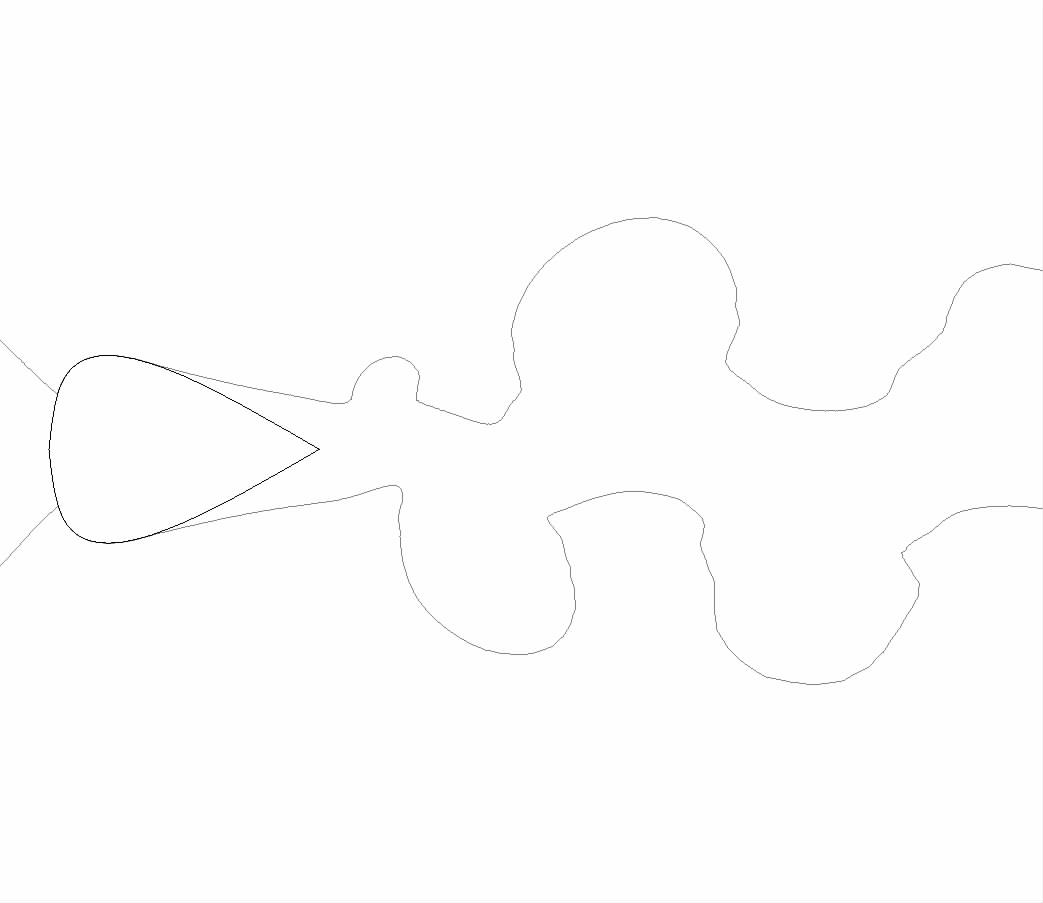

図を見ると、レイノルズ数650での最適形状の抗力係数のうち、摩擦抗力分が比較的大きな割合を占めていて、摩擦抗力分のみでレイノルズ数650000での最適形状の抵抗係数よりも大きな値となっています。レイノルズ数は慣性力と摩擦力の比であるため、低いレイノルズ数では摩擦力が支配的となり、摩擦抗力分が増加しているものと考えられます。また、低いレイノルズ数では、形状抗力分も大きな値となっています。この理由を探るために、レイノルズ数650と650000での最適形状周りの主流速の99%のライン、すなわち速度境界層を描いたものが図5.2と図5.3です。

図5.2 レイノルズ数650での最適形状の速度境界層

図5.3 レイノルズ数650000での最適形状の速度境界層

レイノルズ数650000での結果を示す図5.3を見ると、速度境界層は物体周りでは物体表面に近い箇所にあり、物体の形状が流れに影響を及ぼすことがわかります。一方、レイノルズ数650での結果を示す図5.2を見ると、速度境界層は物体周りでも大きく広がっています。つまり、物体の形状に依らず、物体の幅に相当する境界層が物体後方に広がるため、最適形状案と最悪形状案での抗力係数には大きな差がなく、かつ、物体後方の広い後流のために、大きな形状抗力が発生するものと考えられます。

次回は、電子機器の開口部などに用いられるルーバーの最適傾斜を検討した結果を紹介します。

【参考文献】 機械工学便覧 流体工学、ユーザーズガイド 最適化編(オプション)

著者プロフィール

御法川 学 氏 | 法政大学 理工学部 機械工学科 教授

環境計量士(騒音・振動) 1992年 法政大学大学院 工学研究科 機械工学専攻

1992年 株式会社荏原総合研究所 入社

1999年 法政大学工学部 助手

2001年 東京工業大学にて学位取得、博士(工学)

2004年 法政大学工学部 助教授

2010年 法政大学理工学部 教授

著者プロフィール

伊藤 孝宏 氏 | オリエンタルモーター株式会社 技術支援部主席研究員

1982年 筑波大学基礎工学類卒業。新日本製鉄株式会社に入社、加熱・冷却設備の開発に従事

1988年 オリエンタルモーター株式会社に入社、送風機の羽根・フレームの開発・設計に従事

2008年 法政大学にて学位取得、博士(工学)

2014年1月現在、オリエンタルモーター株式会社 技術支援部主席研究員

最後までお読みいただきありがとうございます。ご意見、ご要望などございましたら、下記にご入力ください