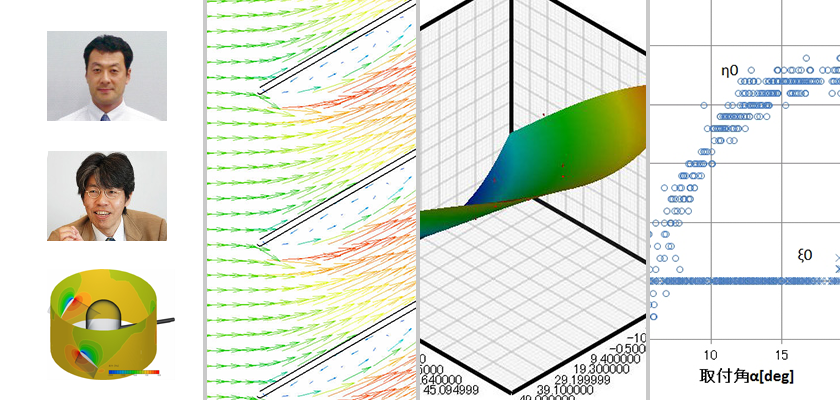

事例で学ぶ!これだけは知っておきたい最適化の使い方~熱流体編 第9回 ルーバーの最適形状(1)

電子機器などの開口部には、水滴や埃の侵入を防ぐため、ルーバーを用いることが多くあります。ルーバーとは細長い板を、図1.1に示すように隙間をあけて平行に組み合わせたもので、ルーバーが大きければコストアップになり、また、ルーバーは換気流量を低下させる要因となります。では、換気流量をできるだけ低下させずに、ルーバー単体もできるだけ小さくなるような形状とはどのようなものでしょうか?今回は、ルーバーの最適形状をEOoptiとSCRYU/Tetra®を用いて探ってみます。

図1.1 ルーバー断面

まず、水滴や埃の侵入は水平方向から見て隙間が遮蔽されれば防止できるとします。すなわち、板の端部と次の板の端部とが水平方向から見て一致する状態だけを考えます。この状態では、ピッチtと長さLと角度θには(1)式の関係が成り立ち、長さと角度が決まれば、ピッチは一意に決まります。

つまり、長さと角度を決めれば、開口部を遮蔽するに必要な枚数が、開口部高さ/ピッチで求まります。

したがって、長さと角度を設計変数として、ルーバーによる圧力損失とピッチあたりのルーバー長さが最小のものが最適解となります。定性的に考えると、角度を大きくすると、(1)式からピッチあたりのルーバー長さは短くなる、すなわちコストダウンとなりますが、流れが曲がる角度は大きくなるため、圧力損失は大きくなると考えられます。一方、角度が小さい場合、ピッチあたりのルーバー長さは長くなりますが、圧力損失は小さくなると考えられます。すなわち、ピッチあたりのルーバー長さと圧力損失とはトレードオフの関係にあり、最適なルーバー角度と長さが存在する可能性があります。

ここで、圧力損失について、オリフィスを例に説明します。オリフィスは、図1.2に示すような中心に穴の開いた円板で、流体が通過する配管内に設置すると、オリフィス前後には圧力差が発生します。この圧力差から流量を計測するのがオリフィス流量計です。図1.3は、外径Φ20、内径Φ10のオリフィスに、空気が1[m/s]で流入した場合のオリフィス前後の静圧をSCRYU/Tetraにより解析したものです。オリフィス直後では-4.5[Pa]であった静圧が上昇し、オリフィス外径の5倍程度離れると、ほぼ0[Pa]となることがわかります。オリフィス直後では静圧が低いのは、オリフィスにより加速された流れの動圧がベルヌイの定理により静圧を減少させるためで、オリフィス後方に離れるにつれ、流れの拡散により動圧が低下し、静圧が上昇します。圧力損失は、オリフィス前方の点とオリフィス後方で圧力が回復した点との静圧差を言い、この場合、13[Pa]となります。つまり、圧力損失を計測・あるいは解析する場合、損失体の前後に十分な長さの流路を設ける必要があります。

摩擦損失が、物体が動くことにより生じるように、圧力損失も流体が流れることにより生じます。すなわち、動圧の損失分がベルヌイの定理から静圧の減少となって表れたものが圧力損失です。したがって、圧力損失ΔP[Pa]は動圧に比例し、以下のように表すことができます。

ここで、ζは損失係数、ρは流体の密度[kg/m3]、vは流速[m/s]です。 圧力損失は、損失係数ζで評価します。損失係数ζは、計測あるいは解析により求められた圧力差をもとに下記の式により求めます。

図1.2 オリフィス

図1.3 オリフィス前後の圧力差

次回は、モデルの作成と条件設定を行います。

【参考文献】 機械工学便覧 流体工学、ユーザーズガイド 最適化編(オプション)

著者プロフィール

御法川 学 氏 | 法政大学 理工学部 機械工学科 教授

環境計量士(騒音・振動) 1992年 法政大学大学院 工学研究科 機械工学専攻

1992年 株式会社荏原総合研究所 入社

1999年 法政大学工学部 助手

2001年 東京工業大学にて学位取得、博士(工学)

2004年 法政大学工学部 助教授

2010年 法政大学理工学部 教授

著者プロフィール

伊藤 孝宏 氏 | オリエンタルモーター株式会社 技術支援部主席研究員

1982年 筑波大学基礎工学類卒業。新日本製鉄株式会社に入社、加熱・冷却設備の開発に従事

1988年 オリエンタルモーター株式会社に入社、送風機の羽根・フレームの開発・設計に従事

2008年 法政大学にて学位取得、博士(工学)

2014年1月現在、オリエンタルモーター株式会社 技術支援部主席研究員

最後までお読みいただきありがとうございます。ご意見、ご要望などございましたら、下記にご入力ください