事例で学ぶ!これだけは知っておきたい最適化の使い方~熱流体編 第10回 ルーバーの最適形状(2)

前回は、ルーバーの最適設計を行うにあたって、ルーバー長さ・角度・ピッチの関係、および圧力損失について説明しました。今回は、モデルの作成と条件設定について説明します。

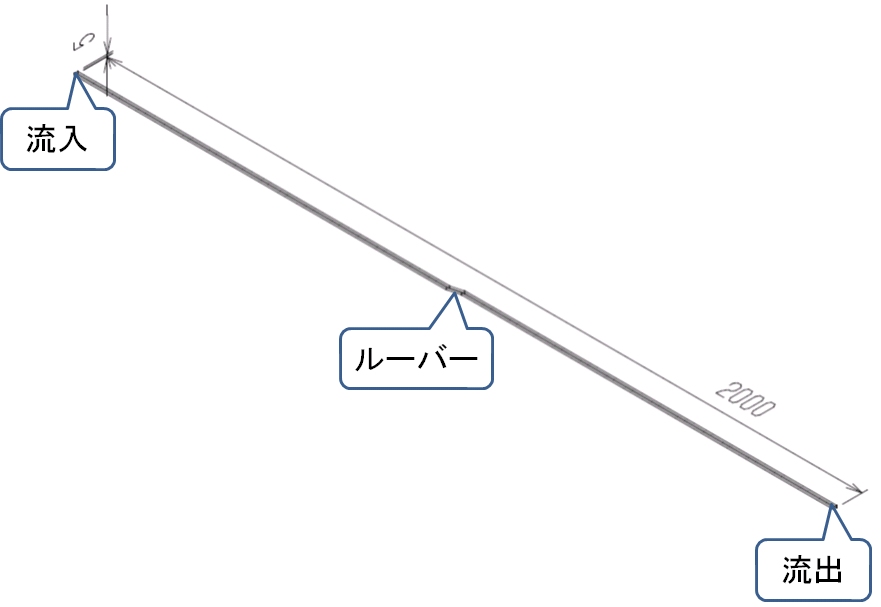

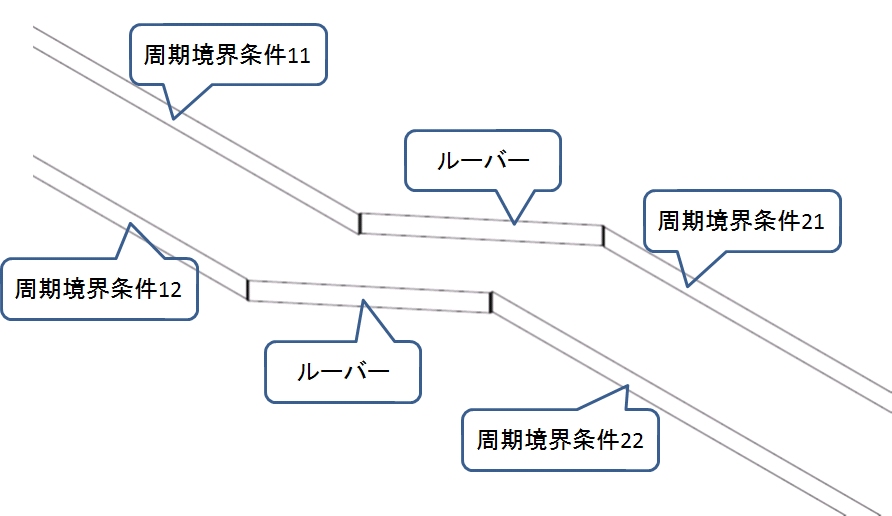

ルーバー内の流れは2次元と仮定し、2次元の流れ解析を行います。一方、高さ方向には1ピッチごとの繰り返しとなるため、1ピッチ分のモデルにし、周期境界条件を設定します。また、ルーバー前後には、それぞれ1000mmの長さの流路を設けます。したがって、モデルは図2.1に示すような帯状の平板となります。図2.2はルーバー部分の拡大で、ルーバー表面に相当する部分を静止壁条件とし、その他は摩擦なしです。また、図の周期境界条件と示した面には、周期境界条件11と12とが、また、周期境界条件21と22とが、対となるように、周期境界条件を設定します。流入部は流速指定で流速は5[m/s]とし、流出部は静圧指定で0[Pa]とします。

図2.1 ルーバーのCFDモデル

図2.2 ルーバー部拡大

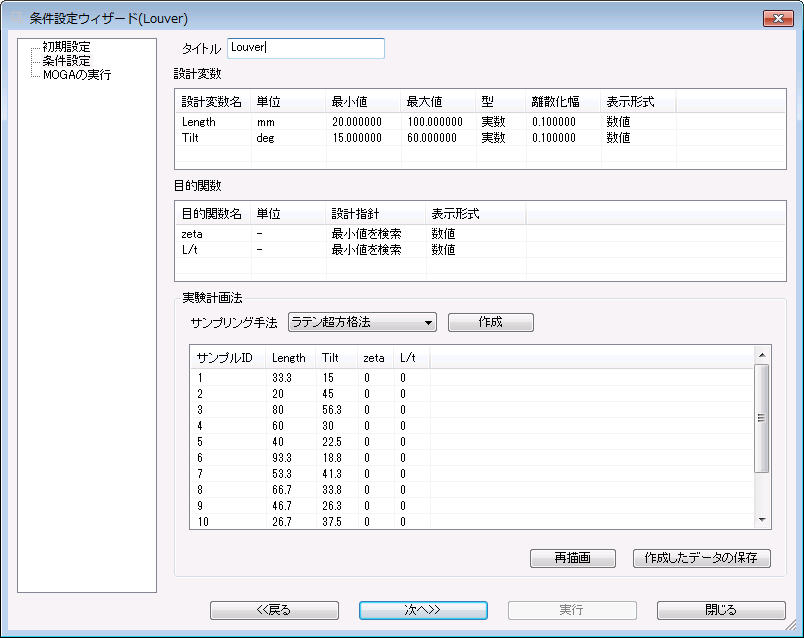

設計変数は、ルーバー長さと角度の2種類であるため、サンプリング数は(2+1)×(2+2)=12とします。ルーバー長さは20~100[mm]、ルーバー角度は15~60[度]として、図2.2に示すように、EOoptiに入力します。

図2.3 EOoptiへの条件入力

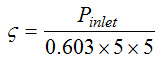

実験計画を行い、作成された実験条件をもとにモデルを作成し、SCRYU/Tetraにより圧力損失を求めます。次いで、損失係数ζとピッチあたりの長さL/tを求めます。ここで、ピッチあたりの長さは、ルーバー角度をθとして、1/sinθとなります。また、損失係数ζは、空気の密度が1.206[kg/m3]で、流入流速が5[m/s]であるから、Pinletを流入口の圧力として、  で求めます。

で求めます。

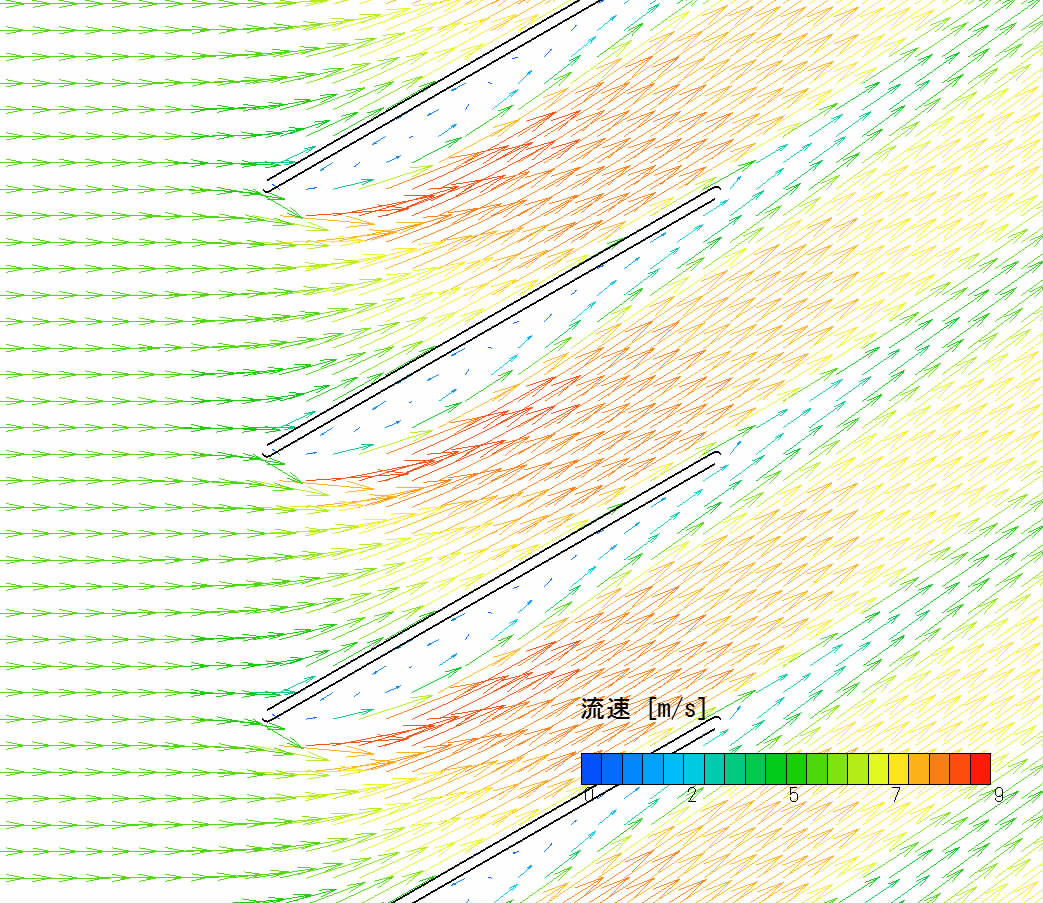

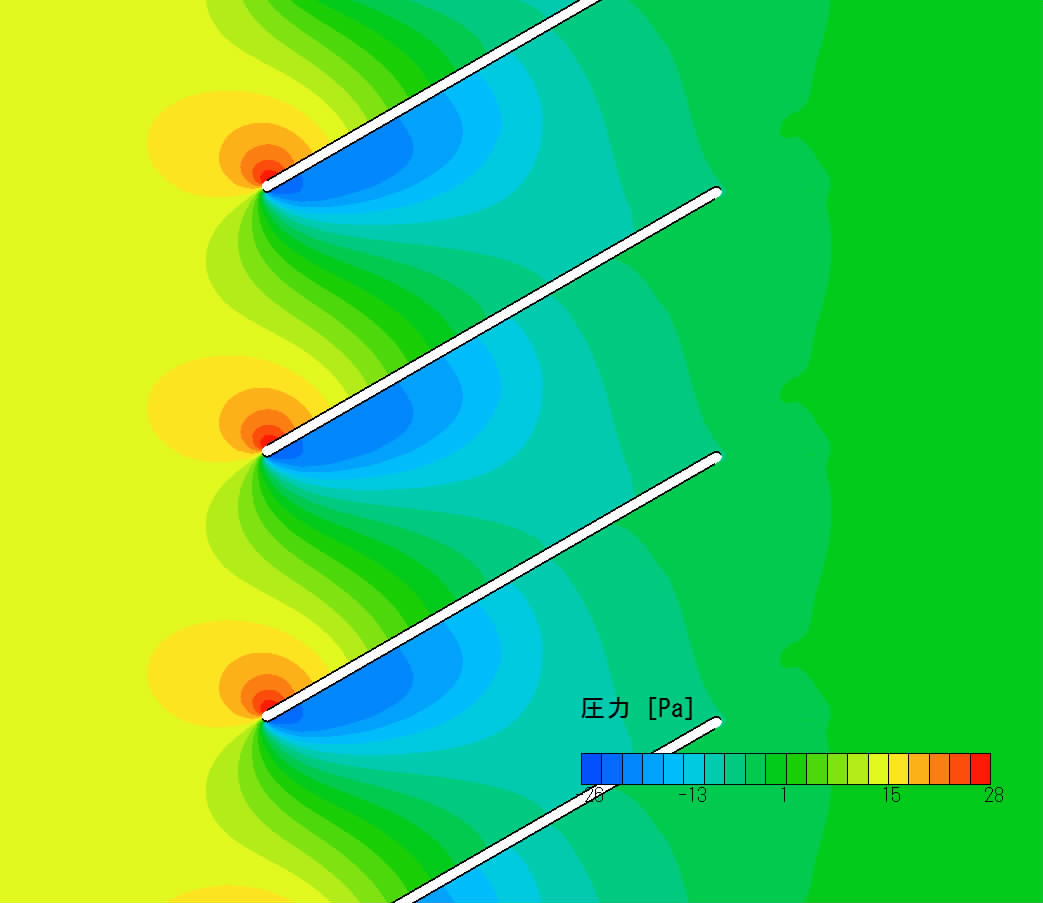

SCRYU/Tetraによる解析結果の一例を図2.4、図2.5に示します。 図2.4、図2.5は、長さ50mm角度30度での流速分布と静圧分布です。計算はルーバー1ピッチ分で行っていますが、ポストプロセッサの周期コピー機能を利用して数ピッチ分を表示させています。 図2.4を見ると、ルーバーに沿って流れは向きを変えていること、ルーバー先端では流れが剥離し、ルーバー間では流速が増加していることがわかります。図2.5を見ると、ルーバー先端では、流れが衝突する部分では静圧の上昇と、流れが剥離している部分では静圧の低下が見られます。ルーバー間では、流速の増加に伴い静圧が低下し、その後、静圧が上昇していることがわかります。また、ルーバー出口では、静圧分布はほぼ一様となっていることもわかります。

図2.4 流速分布

図2.5 静圧分布

次回は、最適解の探索結果について説明します。

【参考文献】 機械工学便覧 流体工学、ユーザーズガイド 最適化編(オプション)

著者プロフィール

御法川 学 氏 | 法政大学 理工学部 機械工学科 教授

環境計量士(騒音・振動) 1992年 法政大学大学院 工学研究科 機械工学専攻

1992年 株式会社荏原総合研究所 入社

1999年 法政大学工学部 助手

2001年 東京工業大学にて学位取得、博士(工学)

2004年 法政大学工学部 助教授

2010年 法政大学理工学部 教授

著者プロフィール

伊藤 孝宏 氏 | オリエンタルモーター株式会社 技術支援部主席研究員

1982年 筑波大学基礎工学類卒業。新日本製鉄株式会社に入社、加熱・冷却設備の開発に従事

1988年 オリエンタルモーター株式会社に入社、送風機の羽根・フレームの開発・設計に従事

2008年 法政大学にて学位取得、博士(工学)

2014年1月現在、オリエンタルモーター株式会社 技術支援部主席研究員

最後までお読みいただきありがとうございます。ご意見、ご要望などございましたら、下記にご入力ください