事例で学ぶ!これだけは知っておきたい最適化の使い方~熱流体編 第15回 模型飛行機の設計 プロペラの翼断面形状(1)

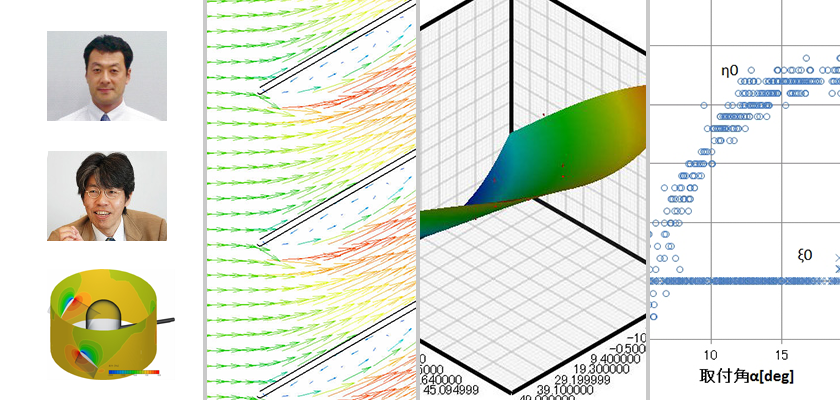

今回から3回にわたって、模型飛行機の設計としてプロペラの最適翼断面形状をEOoptiとSCRYU/Tetraを用いて検討した例を紹介します。第15回では、プロペラの推力、トルクについて、第16回ではCFDモデル、第17回では最適解探索結果について説明します。

プロペラの推進原理と推力

回転中のプロペラの翼は周囲の空気に作用を与え、空気を加速します。一方、作用を受けた空気は翼に、その反作用を返し、これがプロペラの推力となります。ニュートンの第2法則より、運動量の変化の割合は外力に等しいため、プロペラの推力は、空気に与えられた運動量の推力方向の変化の割合となります。いま、前進していないプロペラ(V=0)により単位時間に作用を受けた空気の質量をm[kg/s]、空気が得た速度をu[m/s]とすると、推力T[N]は下記の式となります。

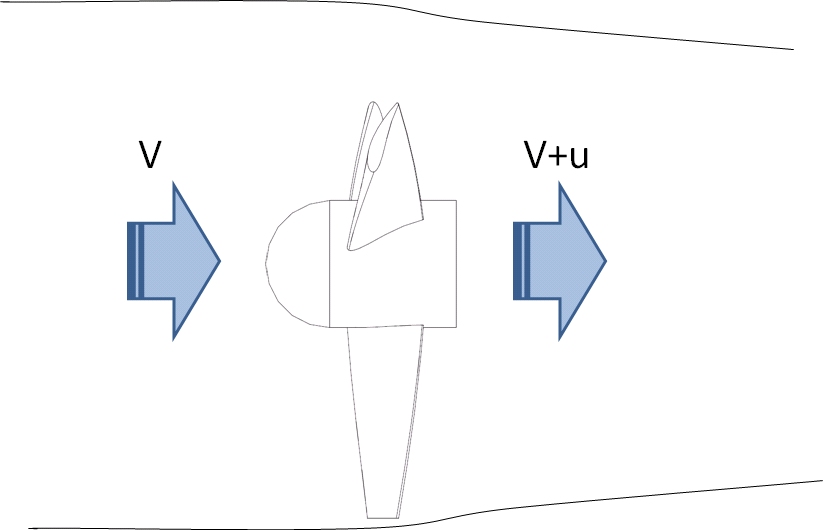

飛行機は前進しているため、飛行速度をVとすると、図1.1に示すように、単位時間に行うプロペラの仕事は、![]() となります。

となります。

一方、飛行機が空気に推力分の運動量を与えるために費やしたエネルギは、空気が得た単位時間当たりの運動エネルギの増加分に等しいため、

となります。

プロペラの推進効率ηは、プロペラの仕事量/費やしたエネルギとなるため、以下の式で表されます。

(4)式から、推進効率ηを高くするには、プロペラ前後での空気の速度増加分uをできるだけ小さくする、すなわち、プロペラ径をできるだけ大きくし、低速で回転させれば良いことがわかります。

図1.1 プロペラ前後の流れ

プロペラ設計では、この後、翼素理論を用いて翼断面形状を検討しますが、SCRYU/Tetraは任意形状の物体が回転する際の流体からの力を算出することができるので、今回は、この機能を利用し、3次元CADで作成したプロペラの推力と翼トルクを直接求めて、EOoptiを用いて、最適形状を検討します。

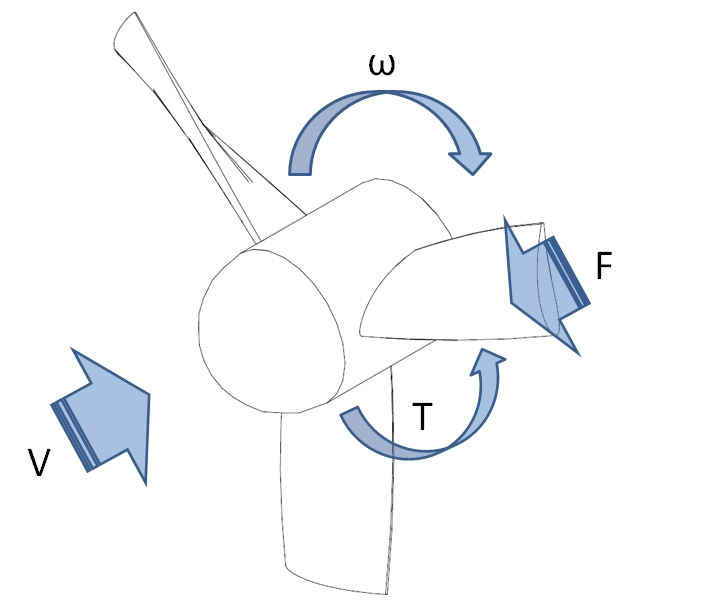

具体的には、図1.2に示すプロペラを速度Vの気流中で、回転速度ωで回転させた際の軸方向に働く力すなわち推力Fと、回転トルクTを求め(推力Fと回転トルクTは流体からの反作用であるため、それぞれ速度Vと回転速度ωとは逆向きにプロペラに作用します)、推力Fが最大で、回転トルクTが最小となるような翼断面形状を探索します。

図1.2 プロペラに動く力

次回は、モデルの作成と条件設定を行います。

【参考文献】 機械工学便覧 流体工学、ユーザーズガイド 最適化編(オプション)

著者プロフィール

御法川 学 氏 | 法政大学 理工学部 機械工学科 教授

環境計量士(騒音・振動) 1992年 法政大学大学院 工学研究科 機械工学専攻

1992年 株式会社荏原総合研究所 入社

1999年 法政大学工学部 助手

2001年 東京工業大学にて学位取得、博士(工学)

2004年 法政大学工学部 助教授

2010年 法政大学理工学部 教授

著者プロフィール

伊藤 孝宏 氏 | オリエンタルモーター株式会社 技術支援部主席研究員

1982年 筑波大学基礎工学類卒業。新日本製鉄株式会社に入社、加熱・冷却設備の開発に従事

1988年 オリエンタルモーター株式会社に入社、送風機の羽根・フレームの開発・設計に従事

2008年 法政大学にて学位取得、博士(工学)

2014年1月現在、オリエンタルモーター株式会社 技術支援部主席研究員

最後までお読みいただきありがとうございます。ご意見、ご要望などございましたら、下記にご入力ください