もっと知りたい! 熱流体解析の基礎40 第5章 物質拡散:5.1 物質拡散とは

5.1 物質拡散とは

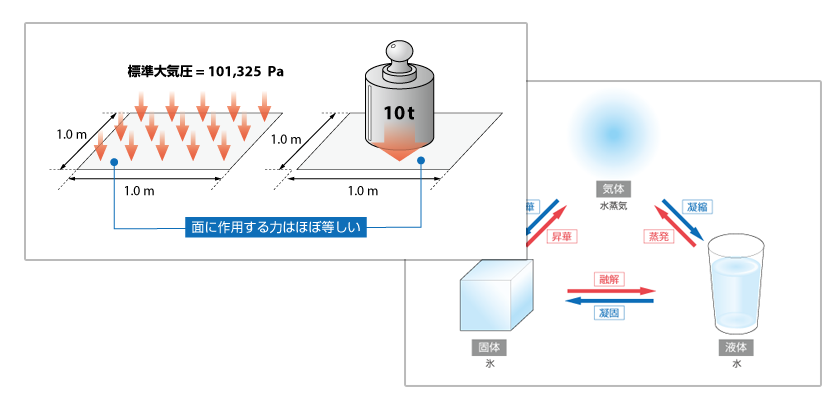

複数の物質の混合物では、物質の分布に偏りがあると、その分布が均等になるように物質が移動します。これを 物質拡散 や 物質伝達 、物質移動 などといいます。身の回りで見られる例としては、図5.1のように煙突から出た煙が空気に混ざって消えていく様子や、コーヒーにミルクを入れてかき混ぜたときの様子などが挙げられます。

図5.1 物質拡散の例

物質拡散には 伝熱 と共通する点があります。 熱 は 温度 が高いほうから低いほうへと伝わりますが、物質は多い領域から少ない領域へと拡がっていきます。そのため、 伝熱工学 の専門書には物質拡散についても書かれている場合があります。ここでは 熱流体解析 に関連して、流体中における物質拡散について説明していきます。また、ここからは混合物を構成する物質のことを 成分 と表現します。例えば、食塩水の成分は「水」と「食塩」となります。

5.2 濃度

5.2.1 濃度とは

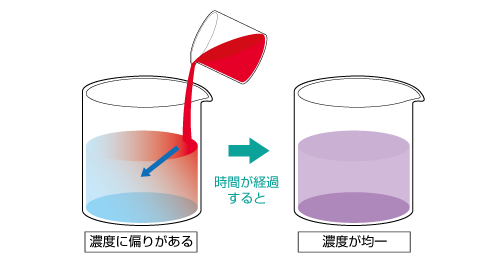

混合物において、ある成分が占める割合のことを 濃度 といいます。先ほどの「物質の分布に偏りがある」は言い換えれば「濃度の分布に偏りがある」ということになります。濃度が均一でなければ、図5.2のように、成分は濃度が均一になる方向へと移動していきます。

図5.2 濃度の変化

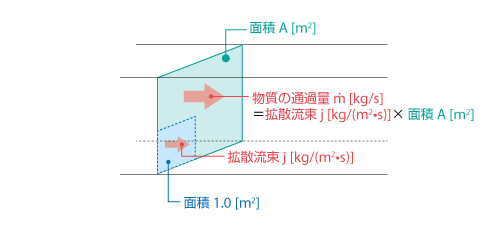

単位時間あたりに単位面積を通過する成分の量を 拡散流束 といいます。拡散流束は、大きさと向きを持つ ベクトル量 で、質量で考える場合の単位は kg/(m2·s)、物質量で考える場合の単位は mol/(m2・s) となります。特に両者を区別する場合には、前者を 質量拡散流束 、後者を モル拡散流束 といいます。

拡散流束の大きさと拡散流束の向きに垂直な面の面積を掛けたものは、その面を通過する成分の量となり、図5.3に示す関係が成り立ちます。

図5.3 拡散流束と通過量(質量基準の濃度の場合)

著者プロフィール

上山 篤史 | 1983年9月 兵庫県生まれ

大阪大学大学院 工学研究科 機械工学専攻 博士後期課程修了

博士(工学)

学生時代は流体・構造連成問題に対する計算手法の研究に従事。入社後は、ソフトウェアクレイドル技術部コンサルティングエンジニアとして、既存ユーザーの技術サポートやセミナー、トレーニング業務などを担当。執筆したコラムに「流体解析の基礎講座」がある。

最後までお読みいただきありがとうございます。ご意見、ご要望などございましたら、下記にご入力ください