装置設計者のための騒音の基礎 第5回

レベル

今回はレベルについて説明します。

前回説明のように、人間の感覚は刺激の強度に対して比例ではなく、刺激の強度の対数に対して比例するため(ウェーバー・フェヒナーの法則)、計測結果を対数で表示したほうが感覚的に把握しやすくなります。また、音響・振動の計測結果の範囲は非常に広いため(例えば、人間の可聴音圧は、20μPaから200Pa)、対数で表示したほうが扱いやすくなります。

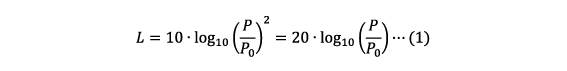

そのため、音響・振動では、下記のレベルと呼ばれる量で表現します。レベルは、パワーの実効値の基準値との比の常用対数の10倍で表され、単位はdB(デシベル)です。単位dBは、ベルBが比の常用対数で、デシdが10倍を意味します。

表1に各種レベル量を示します。音圧レベル、振動の加速度レベル、速度レベルが倍率20となるのは、音圧、加速度、速度はパワーに相当する量ではないため、実効値の基準値との比の2乗の常用対数を10倍しているためです。下記の式のように、2乗の常用対数は常用対数の2倍となるため、倍率は20となります。

ここで、Pは音圧、P0は基準の音圧、Lは音圧レベル

| レベル | 基準量 | 倍率 |

|---|---|---|

| 音圧レベル(空気中) | 20μPa | 20 |

| 音の強さのレベル | 1pW/m2 | 10 |

| 音のパワーレベル | 1pW | 10 |

| 振動の加速度レベル | 10μm/s2 | 20 |

| 振動の速度レベル | 1nm/s | 20 |

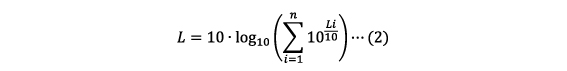

音圧レベルの和を計算するには、音圧には加法性がないため(圧力同士を加えることはできない)、パワーに相当する2乗の和を求めてから常用対数の10倍とします。

ここで、Liは個別の音圧レベル、Lは合成された音圧レベル

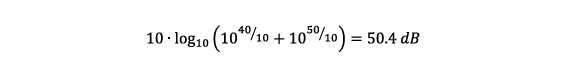

例えば、40dBの音と50dBの音の和は

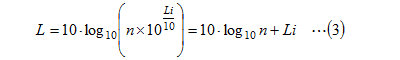

同様にして、音圧レベルのn倍は

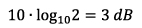

となり、例えば、同じ音圧の音源が2つになると、元の音圧レベルに対して、 ほど大きくなります。

ほど大きくなります。

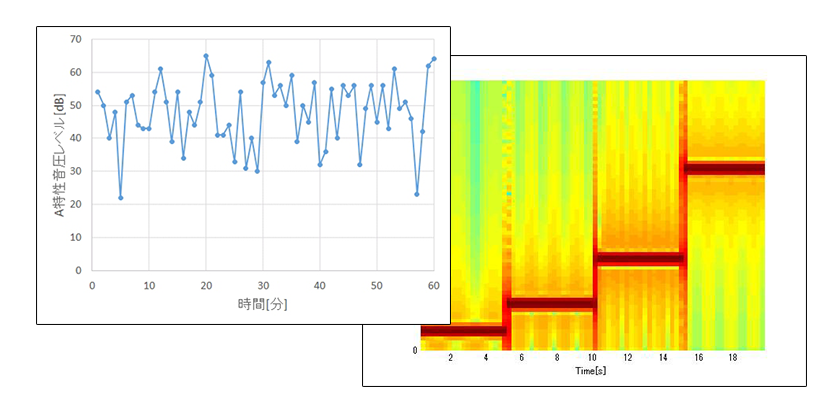

次回は、音圧レベルを人間の聴感にあわせて表示したA特性音圧レベルについて説明します。

【参考文献】 機械音響工学 鈴木ほか コロナ社

著者プロフィール

御法川 学 氏 | 法政大学 理工学部 機械工学科 教授

環境計量士(騒音・振動)

1992年 法政大学大学院 工学研究科 機械工学専攻

1992年 株式会社荏原総合研究所 入社

1999年 法政大学工学部 助手

2001年 東京工業大学にて学位取得、博士(工学)

2004年 法政大学工学部 助教授

2010年 法政大学理工学部 教授

著者プロフィール

伊藤 孝宏 氏 | オリエンタルモーター株式会社 技術支援部主席研究員

1982年 筑波大学基礎工学類卒業。新日本製鉄株式会社に入社、加熱・冷却設備の開発に従事

1988年 オリエンタルモーター株式会社に入社、送風機の羽根・フレームの開発・設計に従事

2008年 法政大学にて学位取得、博士(工学)

2014年1月現在、オリエンタルモーター株式会社 技術支援部主席研究員

最後までお読みいただきありがとうございます。ご意見、ご要望などございましたら、下記にご入力ください