装置設計者のための騒音の基礎 第9回

音の強さ

今回は、音の強さについて説明します。

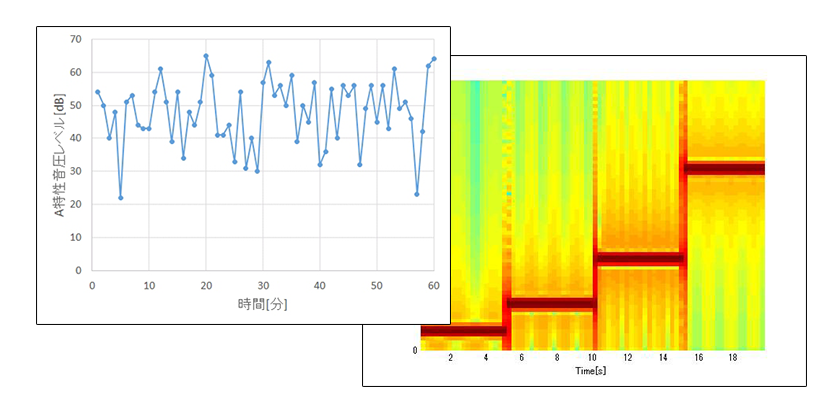

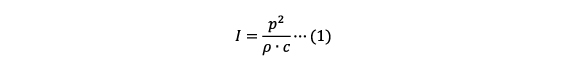

音の大きさが感覚量であるのに対して、音の強さは物理量になります。音の強さの定義は、「単位時間に単位面積を通過する音のエネルギー量」で、単位は、W/m2です。音の強さは、音圧から下記の式を用いて求めることができます。

ここで、pは音圧[Pa]、ρは空気密度[kg/m3]、cは空気中の音速[m/s]です。

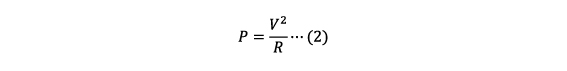

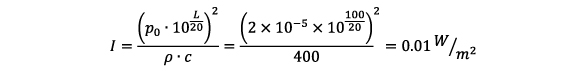

電圧Vと電力Pの関係式 と比較すると、(1)式のρ·cは、(2)式の抵抗Rに相当し、固有音響抵抗と呼ばれます。なお、音の強さIは音響インテンシティとも呼ばれます。 例として、音圧レベル100dBの音の強さを求めてみます。0℃1気圧での空気密度は1.29kg/m3で、同じく音速は331m/sであり、ρ·c=427となりますが、ここでは、ρ·c=400として計算してみます。

と比較すると、(1)式のρ·cは、(2)式の抵抗Rに相当し、固有音響抵抗と呼ばれます。なお、音の強さIは音響インテンシティとも呼ばれます。 例として、音圧レベル100dBの音の強さを求めてみます。0℃1気圧での空気密度は1.29kg/m3で、同じく音速は331m/sであり、ρ·c=427となりますが、ここでは、ρ·c=400として計算してみます。

となります。

100dBの音はかなり大きな音ですが、これを縦横1mの平板で受けても、0.01Wにしかなりません。

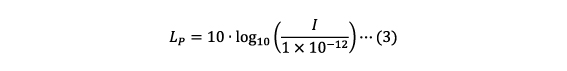

音の強さをレベル表示したものが、音の強さのレベルで、下記の式となります。

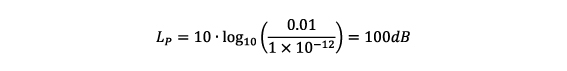

では、先ほどの音圧レベル100dBの音の強さのレベルを求めてみます。

となり、同じ値となります。

実は、音圧レベルの基準値20μPaは、固有音響抵抗がρ·c=400の時に、音圧レベルと音の強さのレベルとが等しくなるように定められています。つまり、音の強さと音圧は、レベル表示すると、同じ値となります。参考までに、表1に音の強さと音圧とそのレベル表示を比較して示します。

| 音の強さ[W/m2] | レベル[dB] | 音圧[Pa] |

|---|---|---|

| 102 | 140 | 2×102 |

| 1 | 120 | 20 |

| 10-2 | 100 | 2 |

| 10-4 | 80 | 2×10-1 |

| 10-8 | 40 | 2×10-3 |

| 10-12 | 0 | 2×10-5 |

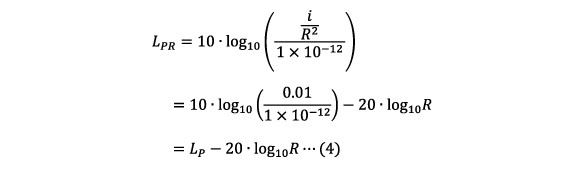

ここで、音波が球状に広がるとすると、単位面積当たりの音の強さは、音源からの距離の2乗に反比例します(球の表面積は半径の2乗に比例するため)。音源からの距離が1mでの音の強さをI[W/m2]、音の強さのレベルをLPとすると、音源からの距離がR[m]での音の強さのレベルLPRは

となり、音源からの距離の常用対数の20倍で減少します。以上は点音源から球状に広がる音を対象としたもので、線音源から円筒状に広がる音や面音源から平行に進む音に関しては成り立ちません。線音源と面音源については後の回で説明します。

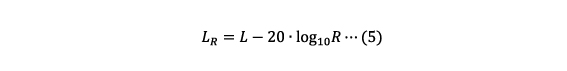

前述のように、音の強さのレベルと音圧レベルとは同じ値となるため、音源からの距離が1mでの音圧レベルをLとすると、音源からの距離がR[m]での音圧レベルLRも(4)式と同じく

例えば、音源から1mでの音圧レベルが50dBのときに、音源から0.5mに近づくと、音圧レベルは

L0.5 =50-20·log10 0.5=56dB となり、6dBほど増加します。

次回は、音響パワーについて説明します。

【参考文献】 機械音響工学 鈴木ほか コロナ社

著者プロフィール

御法川 学 氏 | 法政大学 理工学部 機械工学科 教授

環境計量士(騒音・振動)

1992年 法政大学大学院 工学研究科 機械工学専攻

1992年 株式会社荏原総合研究所 入社

1999年 法政大学工学部 助手

2001年 東京工業大学にて学位取得、博士(工学)

2004年 法政大学工学部 助教授

2010年 法政大学理工学部 教授

著者プロフィール

伊藤 孝宏 氏 | オリエンタルモーター株式会社 技術支援部主席研究員

1982年 筑波大学基礎工学類卒業。新日本製鉄株式会社に入社、加熱・冷却設備の開発に従事

1988年 オリエンタルモーター株式会社に入社、送風機の羽根・フレームの開発・設計に従事

2008年 法政大学にて学位取得、博士(工学)

2014年1月現在、オリエンタルモーター株式会社 技術支援部主席研究員

最後までお読みいただきありがとうございます。ご意見、ご要望などございましたら、下記にご入力ください