パッと知りたい! 人と差がつく乱流と乱流モデル講座 第3回 3.1 気象計算と流体シミュレーション、3.2 LESの登場

乱流と天気予報の話

3.1 気象計算と流体シミュレーション

皆さんが毎日テレビや新聞で目にする天気予報に 流体シミュレーション が活用されていることをご存知でしょうか。天気予報には、もちろん気象観測データが重要ですが、流体シミュレーションも大いに活躍しているのです。そして現在では、日常の天気予報のような短期間のシミュレーションから、長期的な気候変動を予測するためのシミュレーションにまで、この分野では必要不可欠のものになっています。

天気予報に流体シミュレーションを活用しようという動きは、今日のようにコンピューターが発達する前から行われてきました。数百人の研究者による人間計算機なる試みによって気象予報のための計算をしようとしたという話もあったようです。つまり、一人一人が計算 セル の役割をして、指示者の元で計算を実行しようというものです。残念ながらそれは失敗に終わったそうですが、気象を計算で予測しようとする試みは続きました。

3.2 LESの登場

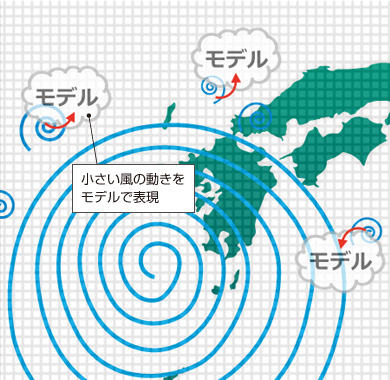

気象計算は地球規模でのシミュレーションになることから、いわゆるスーパーコンピューターの力を借りても、地球上のすべての風の 流れ を厳密に計算することはできません。そこで、ある程度大きな風の動き、例えば台風や偏西風による風の動きだけに注目した計算をすることが発想されますが、単純に台風の動きを捉えられる大きさの計算 メッシュ を準備しても計算できません。なぜなら、台風は皆さんが子供のころに遊んだコマのように単独で回転し移動している訳ではなく、周りの空気を巻き込みながら成長し、移動しているため、台風の大きさよりも細かい風の動きを計算に加味する必要があるからです。ここに、流体シミュレーションの難しさがあります。

図 3.1 モデル化なしの計算の場合

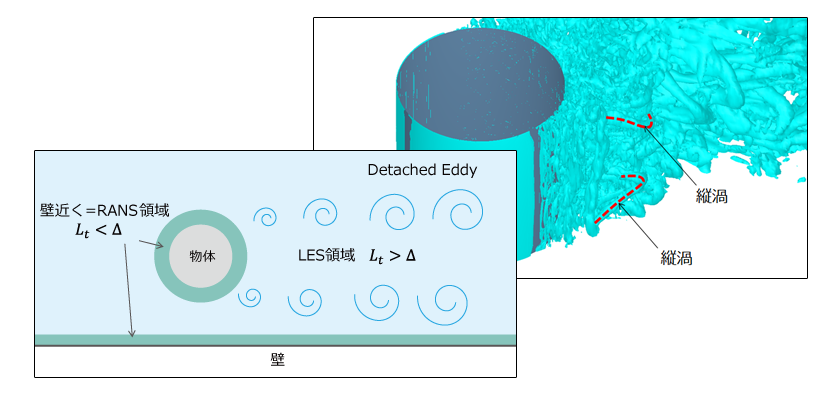

その困難を克服する1つの方法として、アメリカのスマゴリンスキー博士によって1963年に提唱されたのが LES(Large Eddy Simulation) です。LESでは、計算メッシュで捉えられる風の動きは直接計算します。一方、計算メッシュで捉えられないような小さな風の動きの影響は図3.2のようにモデル化します。これによって、図3.3のような粗いメッシュでも台風の進路を予測する流体シミュレーションが可能になりました。

図 3.2 LESのモデル化

図 3.3 LESを活用した場合

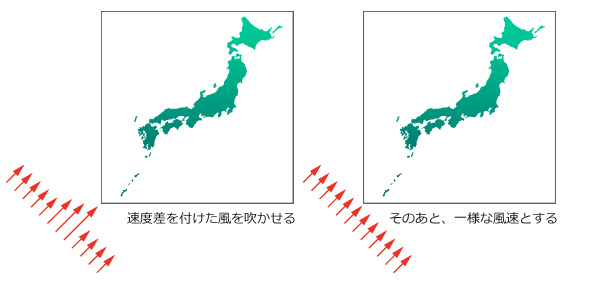

最後に台風のような風の動きを計算してみた結果をお見せします。台風は熱帯における上昇気流で発生するものですが、図3.4のように速度差を付けた風を吹かせることでも、それに近いものを模擬することができます。

図 3.4 速度差を付けた風

計算された風速から斜め方向の平均風速を引いた 相対速度 で表示しますと、図3.5のような結果となります。平均風速とは、つまり地球の自転速度のことで、自転する地球上で風が吹くことで台風は発生するということが理解できます。

図 3.5 台風のような風の動きの解析例

今回は、 乱流 と天気予報ということでお話ししました。コンピューターが発達した現在では、乱流の計算手法の1つであるLESは気象計算以外の様々な分野で活用されていますが、その起源が身近な天気予報にあったことを知っていただければ幸いです。

著者プロフィール

伊丹 隆夫 | 1973年7月 神奈川県出身

東京工業大学 大学院 理工学研究科卒業

博士(工学)

大学では一貫して乱流の数値計算による研究に従事。 車両メーカーでの設計経験を経た後、大学院博士課程において圧縮性乱流とLES(Large Eddy Simulation)の研究で学位を取得し、現職に至る。 大学での研究経験とメーカーの設計現場においてCAEを活用する立場という2つの経験を生かし、お客様の問題を解決するためのコンサルティングエンジニアとして活動中。

最後までお読みいただきありがとうございます。ご意見、ご要望などございましたら、下記にご入力ください