岡さんの「混相流は流体シミュレーション解析で勝負!」 第1回 はじめに

はじめに

私が 混相流 解析と出会ったのは、この分野の第一人者であられた辻裕先生のご講演でした。辻先生のユーモアにあふれたご講義はとても魅力にあふれていて、私にとっての混相流解析の原点となりました。数年後、日本機械学会が主催されている計算力学者認定試験に熱流体力学分野の解析技術者1級認定試験が新たに設定され、私は悪戦苦闘しながらも混相流分野で合格することができました。そのような縁があり、この混相流解析コラムを執筆しています。

さて、混相流解析とは何でしょうか。理系用語であることはわかりますが、すぐにイメージできる用語ではありません。英訳ではmulti-phase flow simulationになります。多相流 解析でも正しく、以前はどちらの用語も使われていたように思いますが、最近では混相流解析が主に用いられています。国内には2013年に25周年をむかえた伝統ある学会「日本混相流学会」はありますが、日本多相流学会はありませんので、自然とそのようになったのでしょう。反対語は 単相流 解析になります。

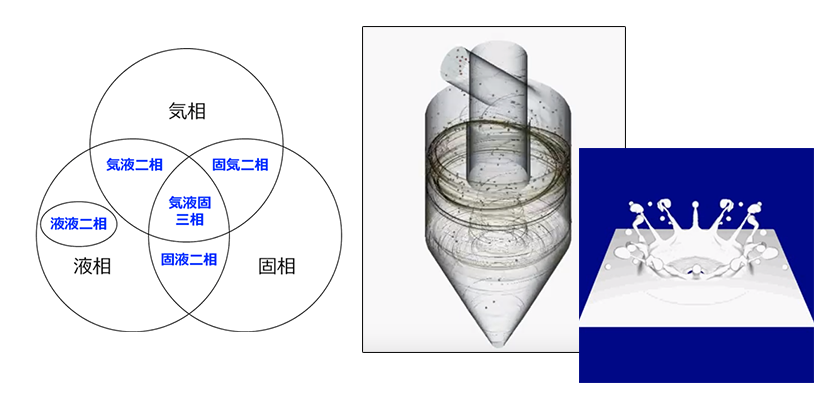

混相流解析の「 相 」は 気相 、 液相 、 固相 のことで物質の三態である 気体 、 液体 、 固体 、 と同義語です。「混相」は三相が混在することで図1.1のように 気液二相 、 固気ニ相 、固液二相、 気液固三相 に分類できます。また,水と油のように分離する混合液体の場合も 液液二相 として混相と呼びます。混相流解析とは混相状態にある 流体 を解析することです。解析手法は 数値流体力学 Computational Fluid Dynamicsです。最近はCFDではなく「流体シミュレーション解析」と呼ぶ方が一般的なのかも知れません。

図1.1 混相の分類

混相流解析事例の紹介

混相流解析をイメージしていただくのに解析事例をご紹介しましょう。気液二相流の解析事例としては図1.2のようなミルククラウン現象があります。これは液滴を薄い液膜に衝突させた瞬間に生じる液体の王冠形状のことで、高速撮影で捉えることのできる幻想的な現象です。図1.2では空気(気相)と液体(液相)の界面を含む 自由表面流 (Free Surface Flow)を解析しています。

図1.2 ミルククラウン現象

固気二相流の解析事例としては図1.3のようなサイクロンセパレータがあります。これは遠心力を利用して空気と粉体を分離する装置のことで、サイクロン式掃除機にも応用されています。図1.3では空気(気相)の流れを解析し、粉体(固相) 流動を 粒子追跡法 (Particle Tracking Method)で解析しています。

図1.3 サイクロンセパレータ

固液二相流の解析事例としては図1.4のような製氷があります。図中の透明な箇所は水、白い箇所は氷を表しています。このような解析では氷(固相)と水(液相)の 相変化 である凝固 ・融解 をモデル化する必要があります。

図1.4 製氷

液液二相流の解析事例としては図1.5のような水中に注入され、上昇していく油滴があります。滴数により解析アプローチを検討する必要があり、図1.5では 表面張力 を考慮しながら界面を含む自由表面流を解析しています。

図1.5 油滴

気液固三相流の解析事例としては図1.6のような溶融金属の凝固があります。空気(気相)、溶融金属(液相、図中の赤色部分)、凝固金属(固相、図中の灰色部分)の3相が共存します。図1.6では自由表面流と凝固・融解モデルを組み合わせて解析しています。

図1.6 溶融金属の凝固

いくつか解析事例をご紹介しましたが、あらゆる混相流が解析できるわけではありません。しかしながら、最近の飛躍的に進化したコンピューターを使うことにより、混相流に関する課題の一部が流体シミュレーション解析で解決できるようになってきました。

次回は混相流解析の中でも利用頻度の高い自由表面流解析についてご紹介します。

著者プロフィール

岡森 克高 | 1966年10月 東京都生まれ

慶應義塾大学 大学院 理工学研究科 応用化学専攻 修士課程修了

日本機械学会 計算力学技術者1級(熱流体力学分野:混相流)

日本酸素(現 大陽日酸)にて、数値流体力学(CFD)プログラムの開発に従事。また、日本酸素では営業技術支援の為に商用コードを用いたコンサルティング業務もこなす。その後、外資系CAEベンダーにて技術サポートとして、数多くの大手企業の設計開発をCFDの切り口からサポートした。これらの経験をもとに、現職ソフトウェアクレイドルセールスエンジニアに至る。

最後までお読みいただきありがとうございます。ご意見、ご要望などございましたら、下記にご入力ください