STREAM

構造格子系汎用三次元熱流体解析システム

STREAMは、電子機器、建築土木などさまざまな業界で使われ続け、既に30年以上の実績を誇る汎用の熱流体シミュレーションソフトウェアで、進化し続ける圧倒的な使い易さと高速演算が特長のツールです。一方、熱設計PACは汎用のSTREAMを基に、熱設計に必要な物理機能のみを搭載し、使い易さを追求したツールで、シンプルさとパワフルさを兼ね備えているのが特徴です。

主な機能

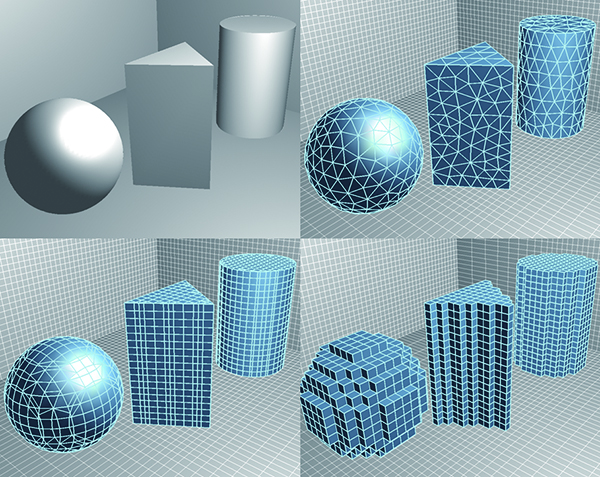

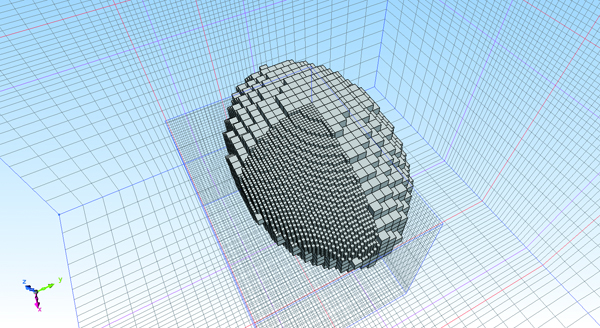

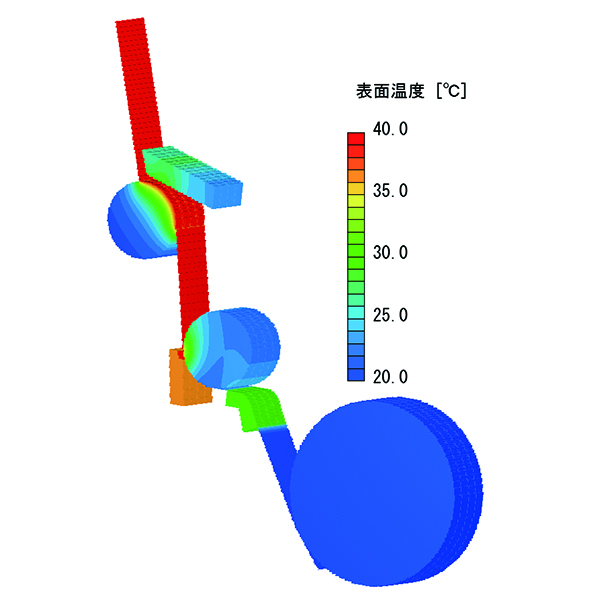

多彩な形状再現方法

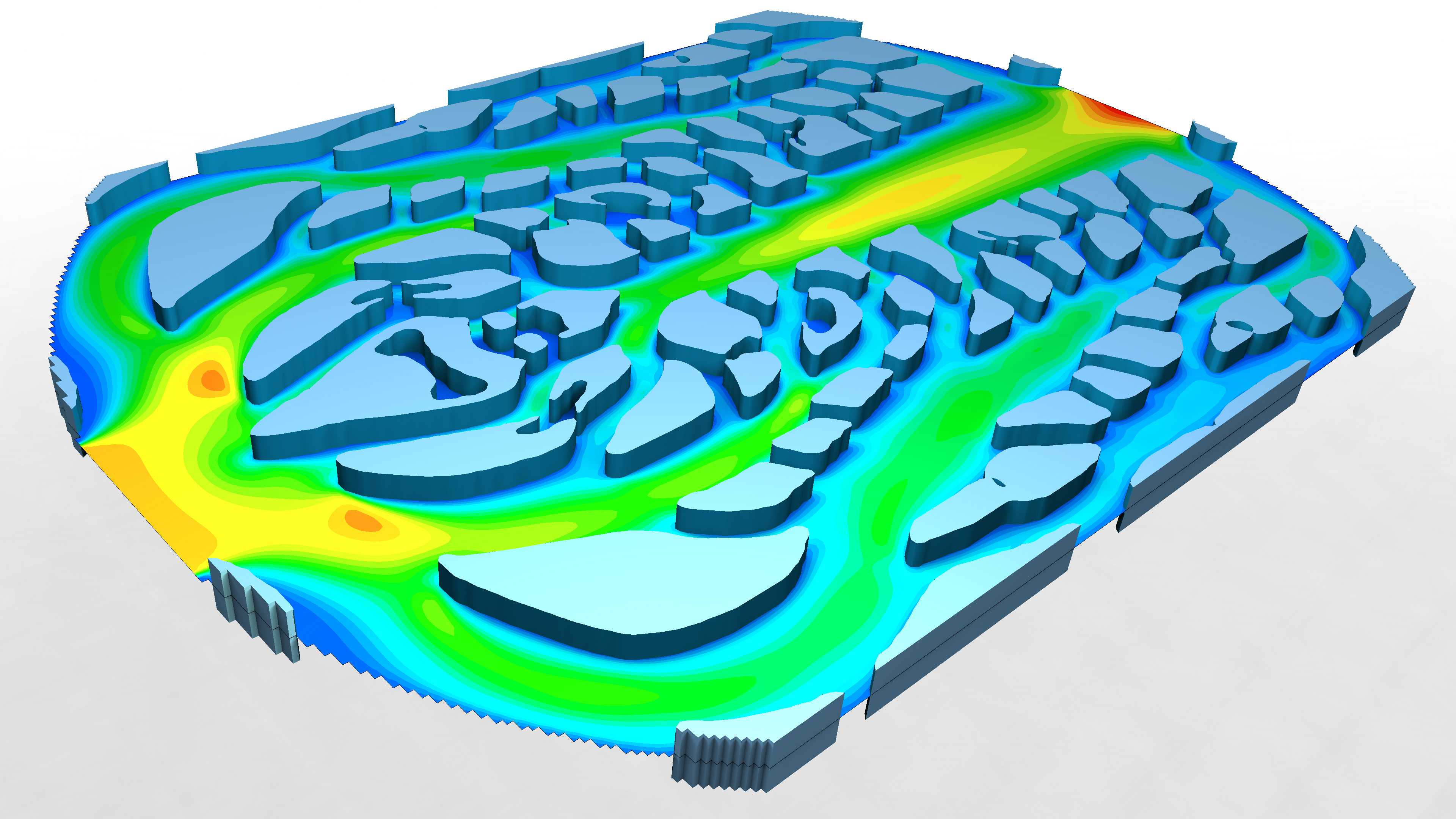

計算に利用するモデル形状は、メッシュに沿い、斜めの面や曲面をさいの目状に表現するボクセル法、CAD形状の再現性を向上させるカットセル法に加え、非構造格子で定義される任意形状の物体を有限要素モデルにより重ね合わせてCADのオリジナルの形状をそのまま利用することもできます。

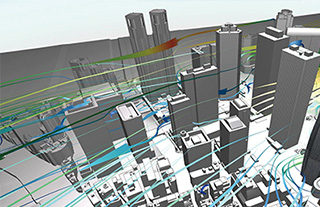

大規模計算

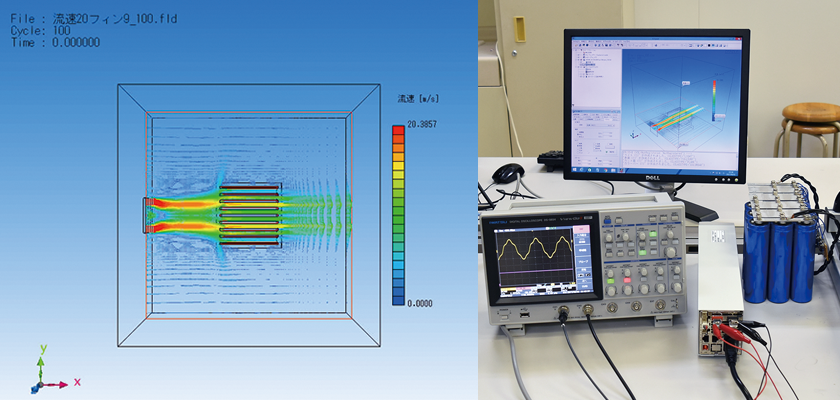

直交構造格子を採用することで、複雑なモデルであってもモデル修正の必要がほとんどなく、メッシュ分割の難易度がモデル形状や規模に左右されることがありません。また、並列処理による高速演算が可能で、並列数に応じて計算速度が向上する効率の高いソルバーになっています。

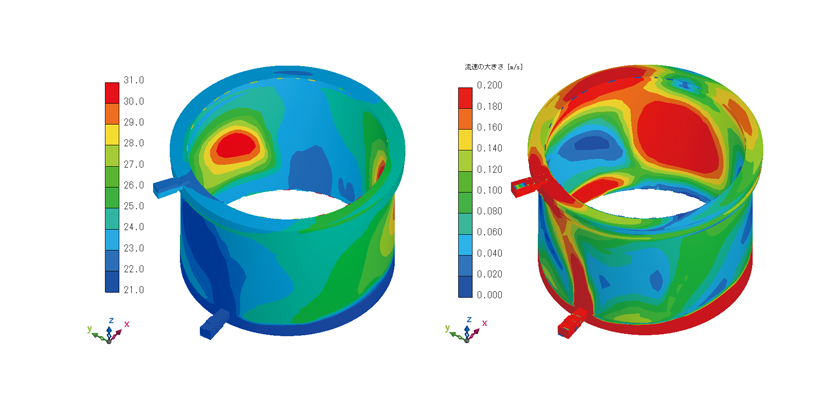

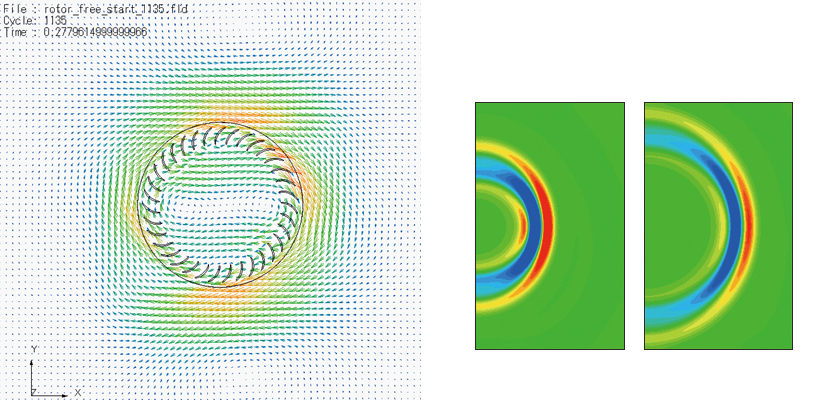

移動物体

剛体が移動することによって引き起こされる流れを計算することができます。平行移動・回転・伸縮の動作に加え、発熱・吸熱、流体の吹出し・吸込みなどの条件も設定することが可能です。また移動する物体は別のメッシュで作成されているため、移動量などの制限が非常に少ないのが特長です。

6自由度運動(6DOF)

流体力を受ける物体が受動的に移動・回転をするときの現象をとらえるときに有効な機能です。物体は剛体であるとみなし、最大6自由度(3次元並進運動+3次元回転運動)の運動を解くことができます。水流から力を受けて流木が流れていくといった解析などに取り組むことができます。

マルチブロック

部分的なメッシュ細分化により、高い形状再現性と計算効率向上が期待できます。

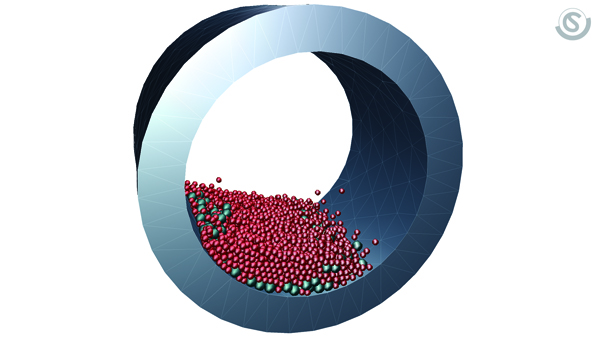

離散要素法(DEM)

粒状固体の流動解析と流体解析を連成した混相流解析を行うことができます。

部品ライブラリ

頻繁に利用する部品の設置位置、材質、発熱量など、形状と条件の登録が可能です。

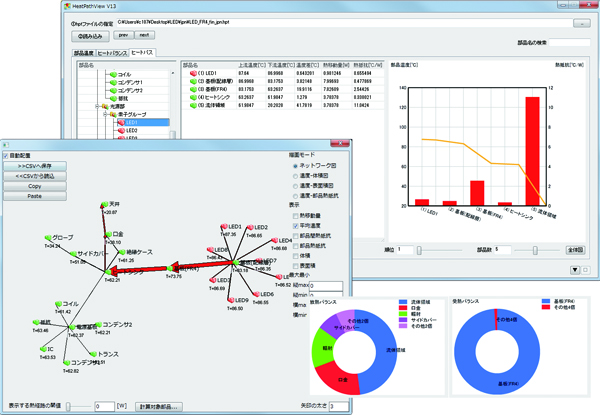

HeatPathView

通常の熱流体解析の結果処理では、各部品の温度やマクロな放熱量は捉えることができますが、その情報だけでは放熱経路は分かりません。HeatPathViewは、解析対象全体の熱の移動経路と移動量を経路図やグラフ、表などで表示することができ、放熱経路のボトルネックなども容易に発見できるツールです。

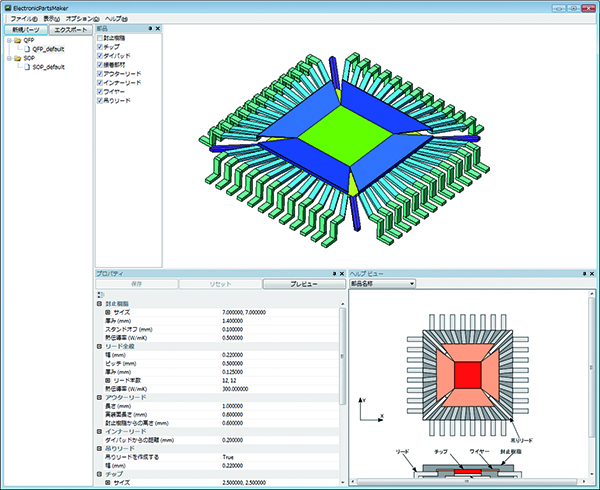

ElectronicPartsMaker

QFP、SOP、BGAなどの半導体パッケージをパラメータ指定にて詳細形状で作成したり、DELPHIモデル、2抵抗モデルなどの熱抵抗モデルで簡易モデルとして作成が可能です。半導体パッケージメーカーが内部の情報を開示せずに熱抵抗モデルとして利用者に提供できます。

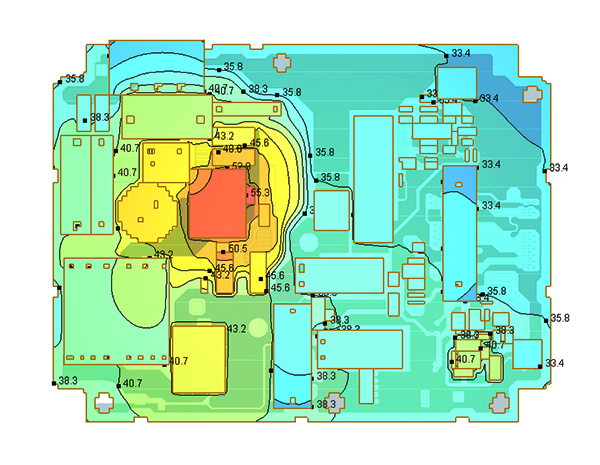

配線パターン読み込み

プリント配線基板の配線パターンによる伝熱条件を詳細に計算するため、電気CADが出力するガーバーデータを読み込み、熱流体解析のモデルとしてインポートすることができます。ガーバーデータを利用することにより、配線の偏りによる伝熱の影響などを考慮した、より詳細な解析が可能です。

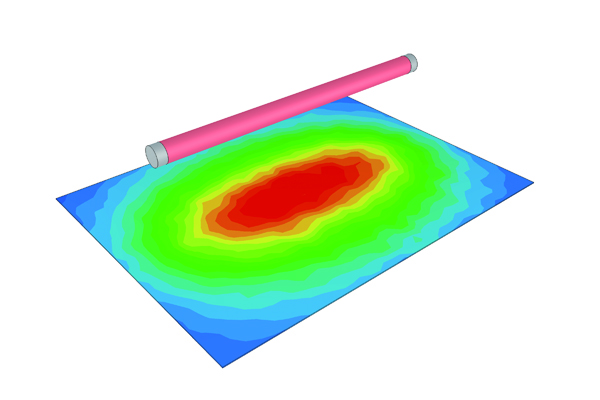

輻射

拡散・反射・透過・屈折・吸収を考慮した輻射熱が解析できます。VF(形態係数)法もしくはフラックス法が利用できます。また、ランプ機能を使うことで、ランプの詳細な形状が無くてもフィラメントによる輻射熱を模擬することもできます。熱源モデルはフィラメント以外にもレーザー光や半値角を指定した指向性のある放射等が選択可能です。

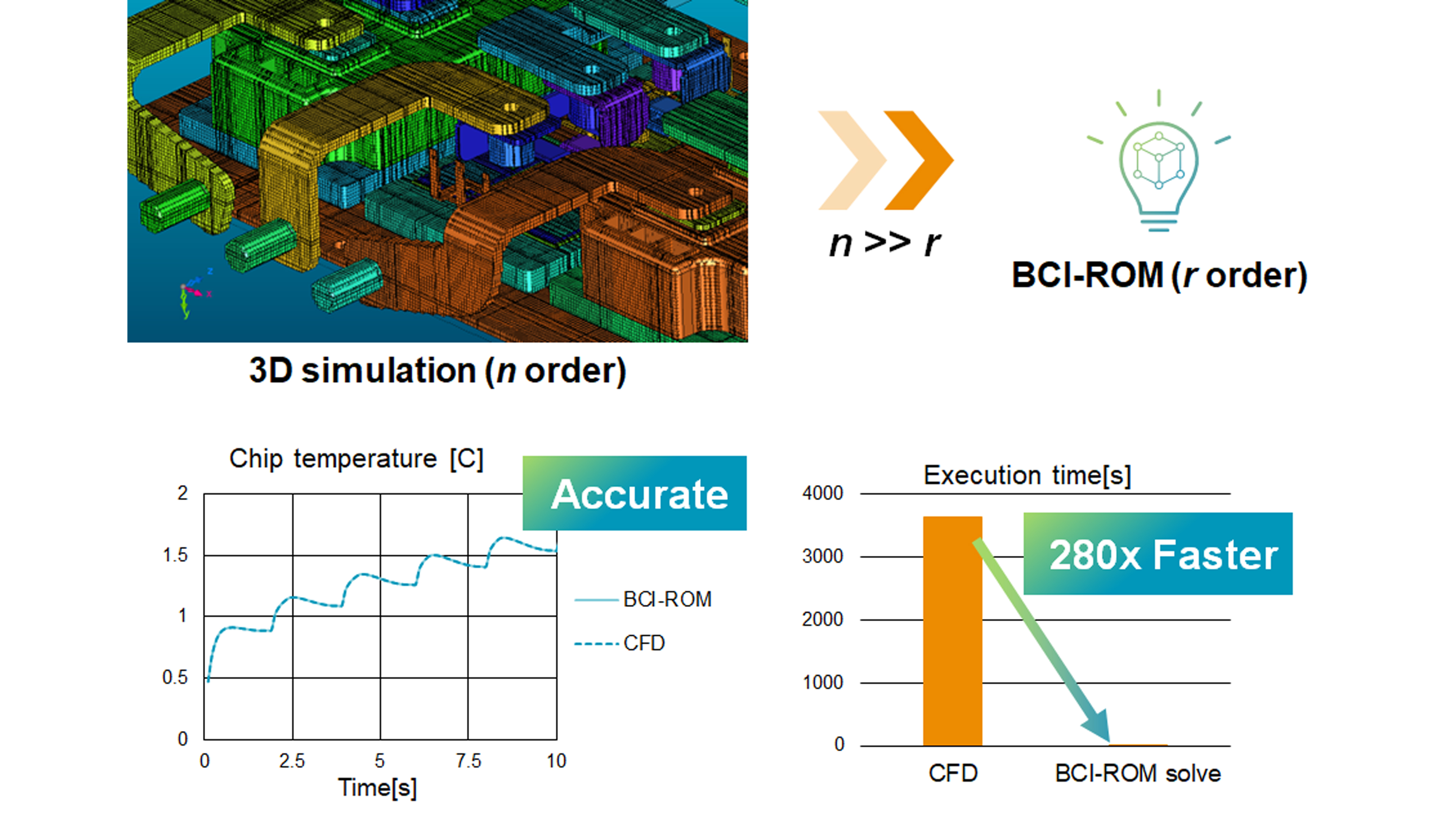

BCI-ROM (Boundary-Condition-Independent Reduced-Order Model)

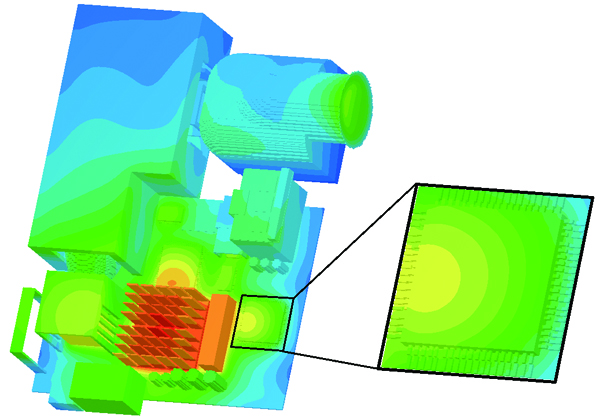

scSTREAMのBCI-ROM機能は、複数の発熱部品含む複雑な電子機器のモデルをROM化し、過渡的な熱挙動を迅速かつ正確に予測します。一度ROMを作成すると異なる熱伝達条件や発熱条件に再利用することができます。大規模なモデルの様々な運転条件の解析時間を大幅に短縮できるため、PCUやECUのシステムシミュレーションに最適です。

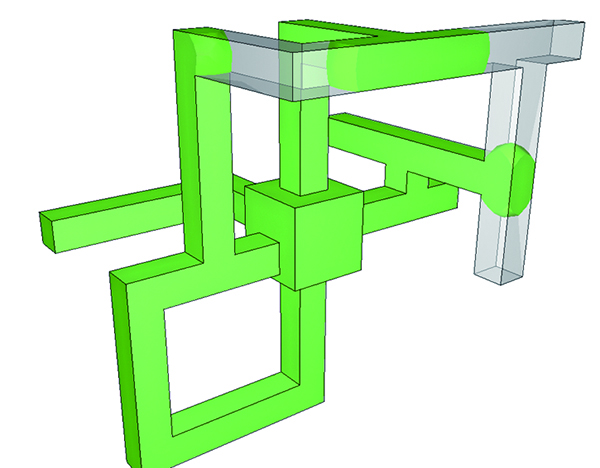

トポロジー最適化

設定された目標と制約に基づいて部品の最適な形状を自動的に設計するこの機能は、設計プロセスを強化します。さらに、nTopとの連携により、設計から製造までのワークフローが大幅に改善され、精度と効率が向上します。これにより、エンジニアリングチームは高性能な設計を迅速に実現できます。

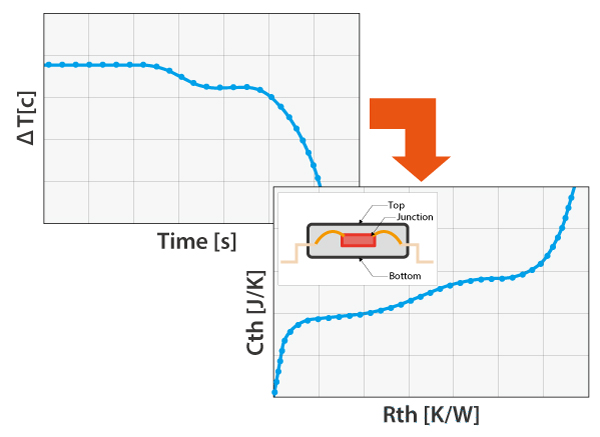

実測データを使った構造関数の算出

過渡熱抵抗測定*1で使用する時系列温度データを構造関数(熱抵抗-熱容量特性)に変換して、電子デバイスのモデル化を行うことが可能です。実測データと解析データを構造関数ベースで比較することで高精度な熱モデルの作成が可能になります。

※1測定装置は本ソフトウェアに含まれません

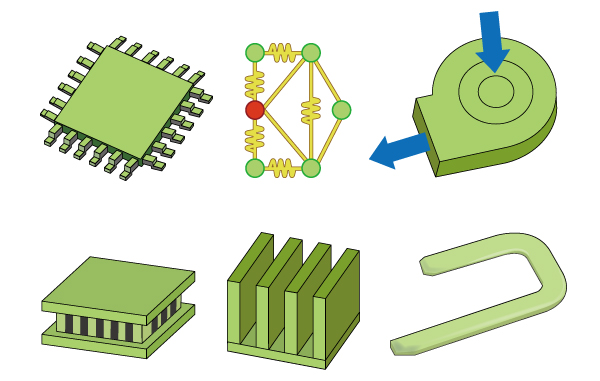

電子部品モデル

DELPHIモデル(多抵抗熱回路網モデル)をはじめ、ペルチェ、ヒートパイプ、ヒートシンクに加え、圧力損失特性を考慮したスリットパンチング、P-Q特性や旋回成分などを考慮したファンモデルなど、電子基板および電子機器筐体の熱設計を簡便に作成するための各種モデルを用意しています。また作成したモデルはライブラリとして登録することが可能です。

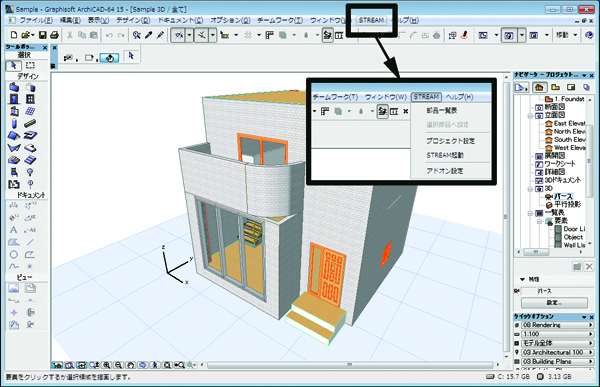

BIM

BIM2.0に対応するインターフェースを備えています。Autodesk® Revit®、およびGRAPHISOFT ARCHICADは対象部品の選択やツリー構造の維持、簡略化を行えるダイレクトインターフェース(オプション)のほか、BIM標準のIFCフォーマットを読み込むことができます。

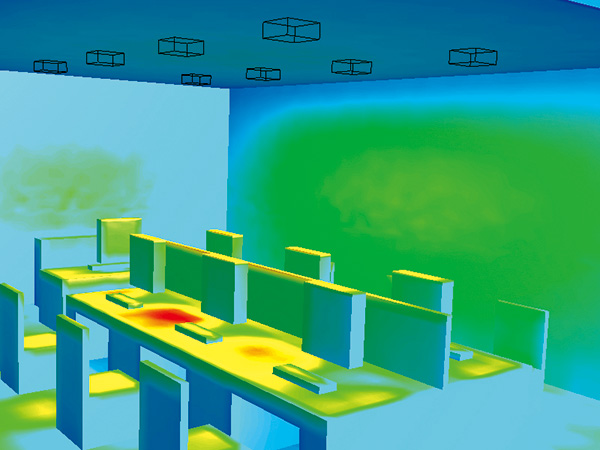

空調部品(CFDパーツ)

代表的な空調機器である、天井カセットエアコンやアネモスタット、ブリーズラインなどのモデル形状がプリセットされているほか、空気調和・衛生工学会から提供されているCFDパーツをインポートすることで、吹出特性などを反映させることも可能です。また、空調機モデルでは単純な加熱、冷却のほか、実際の運転を模擬したさまざまなパラメータを設定することができます。

パネル(伝熱・移動・熱移送)

モデル上、厚みのないパネルに材質や移動条件を付与することで、別の部品への熱伝導や、空気への放熱などを考慮する事ができます。プリンター送紙やフィルムの乾燥工程のように薄いものが移動し、その過程で加熱・吸熱を繰り返すような現象を再現することができます。

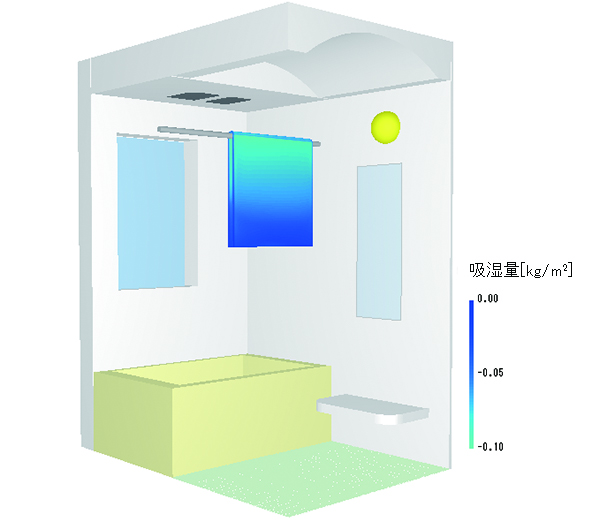

湿度結露

空気の湿度解析のほか、壁面の温度による表面結露の発生と蒸発、または時間あたりの結露量(蒸発量)の把握などが可能です。さらに、固体内の湿分移動にも対応しており、透湿性の物体や内部結露などの検討にも利用することができます。

快適性指標・暑さ指標・換気効率指標

快適性指標であるPMV, SET*をすでに計算済みの温度、湿度、MRTなどから結果処理機能として算出できます。また、熱中症対策で使用される暑さ指標(WBGT)、実時間変換も可能な換気効率指標(SVE)は、ボタン1つで設定ができ、2室のうち1室など、範囲を選択することも可能です。

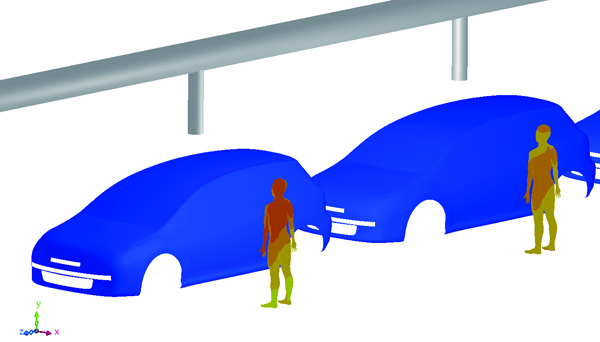

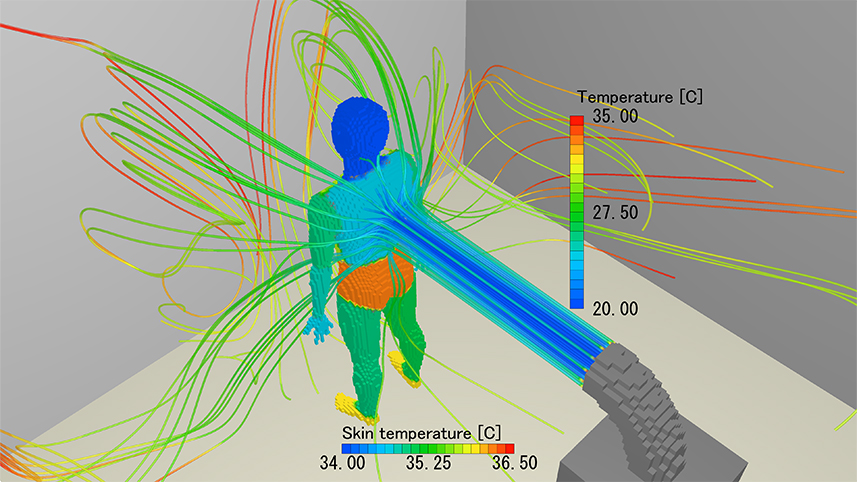

人体熱モデルJOS

Cradle CFDの人体熱モデルJOS (Joint System Thermoregulation Model) は、scSTREAMで車両や建物の環境における人間の温熱快適性について詳細な洞察を提供します。皮膚温度、発汗の影響、温熱感覚を評価し、人体からの熱と湿気の放出を考慮します。これらの要素は、熱流体解析における温度と湿度の正確な計算に寄与します。

※本モデルには、早稲田大学田辺研究室らが開発した JOS‑2 および JOS‑3 を採用しています

照度解析

建物の開口部から届く昼光照度のほか、指向性を考慮した人工照明まで計算できます。壁など物体表面は拡散反射として扱われます。一般的な建物では開口部が大きいほど熱損失が大きくなる傾向にあり、熱と光のバランス検討などをSTREAM内で完結させることができます。

日射(ASHRAE, NEDO)

プリセットされている国内外の気象データ(ASHRAE、NEDO)や、任意の緯度経度、および日時を入力することにより、各時間の太陽高度、方位角を自動で算出し、日射による影響を詳細に検討することができます。また、物体側は日射の吸収率や反射率、曇りガラスのような拡散透過をする物体など、さまざまな設定が可能です。

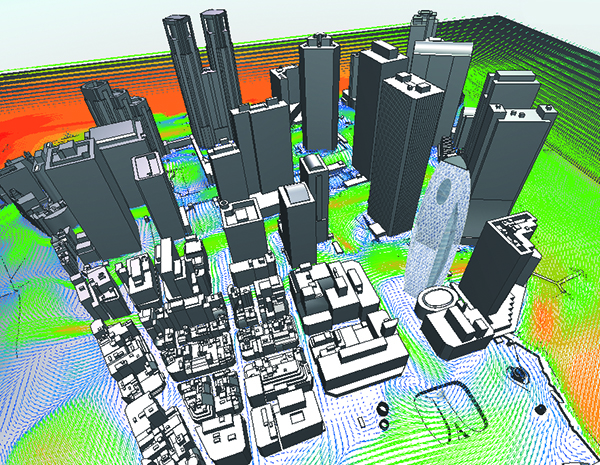

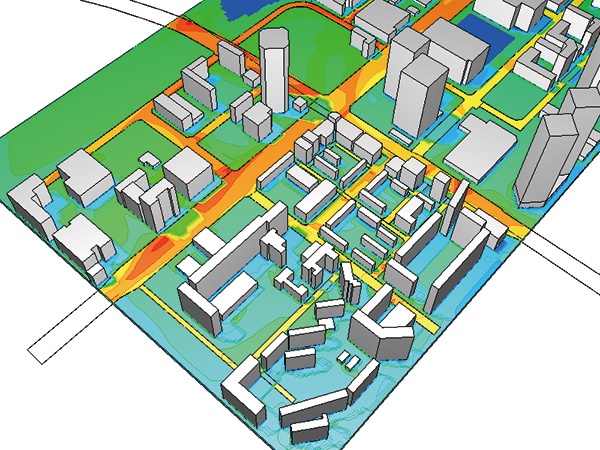

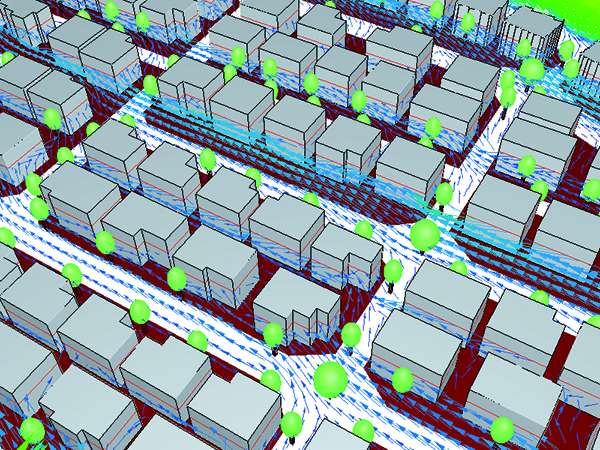

植栽モデル(流れ・熱)

植栽の抵抗係数と葉面積密度を設定することで植栽が及ぼす空気抵抗を考慮できます。シラカシなど良く用いられるものはパラメータセットを用意しているほか、温度固定や吸熱量の設定により、葉の蒸散がもたらす冷却効果を模擬することも可能です。屋外風環境やヒートアイランドの解析に利用できます。

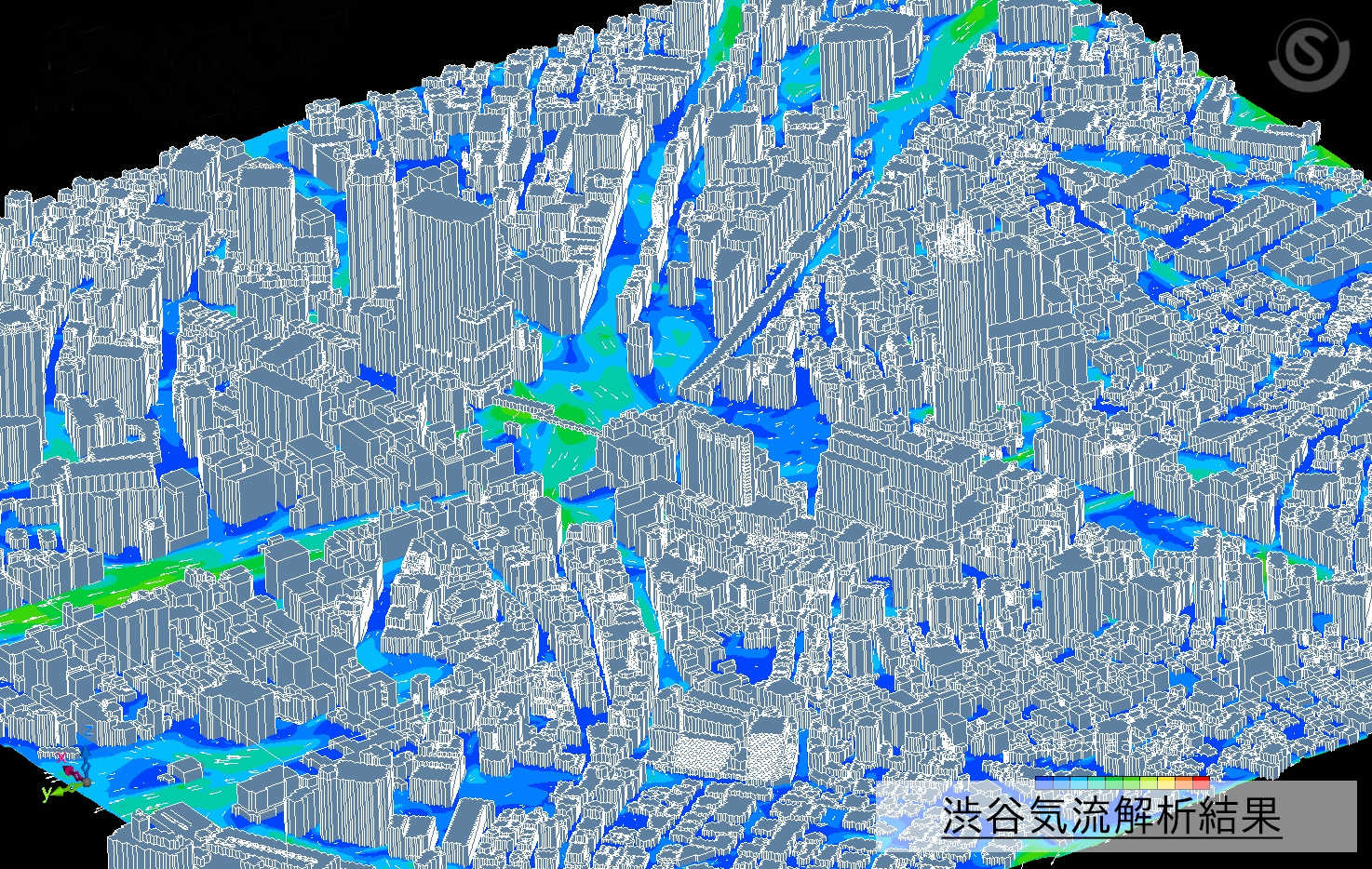

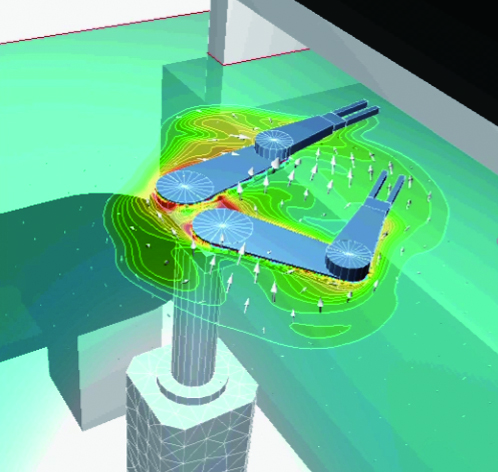

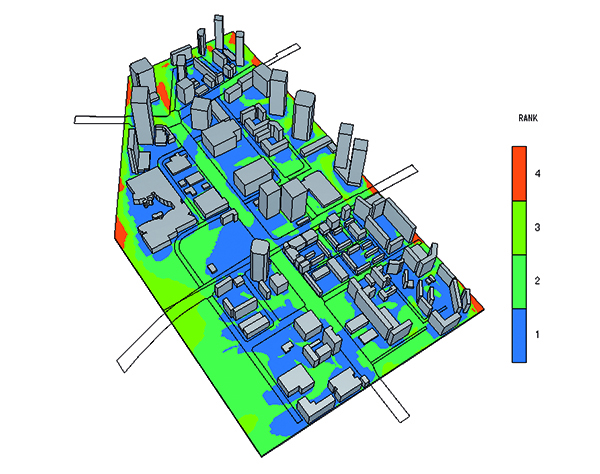

WindTool(屋外風環境評価ツール)

屋外の風環境評価を行えるツールです。村上らによる方法、または風工学研究所による方法を用いた屋外風環境の評価を行えるツールです。解析対象の形状と方位、流入風条件など、風環境評価に必要なパラメータを指定することで、自動的に16風向の計算と風環境評価指数の算出を行います。もちろん、風向別に詳細な気流の分布や圧力分布などを見ることも可能です。

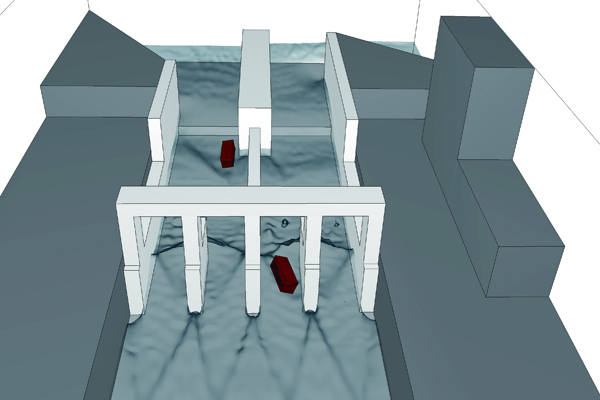

マッピング

着目部分は一部でありながら、周辺の広い範囲の影響を受ける場合、着目部分のみの解析に、周辺の解析結果を境界条件として利用し、計算負荷を抑えることができます。外部の影響が大きい電子機器筐体の内部だけの計算でも、外部の計算結果から得られた境界条件を設定することが可能です。

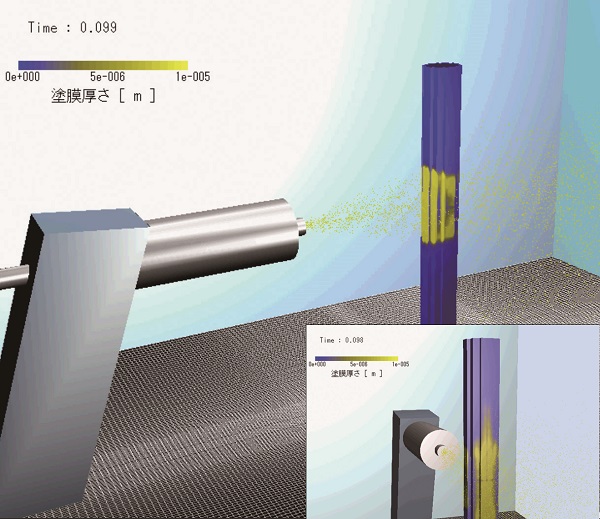

電界

流体力とは別に電荷を持った粒子などに外力を与える電界の影響を考慮できます。粒子の電荷と壁面の電位などを設定することで、静電塗装の付着箇所制御などに応用することができます。逆に静電気を帯びた粒子が壁に付着しない流速の検討などにも利用できます。

発泡樹脂流動

住宅の断熱材や冷蔵庫の断熱用途などで使われる発泡樹脂を充填していく挙動が計算できます。注入速度や圧力、注入位置などの検討において、充填される様子を3次元で把握することができ、実測より短時間で多くの情報を得ることができます。

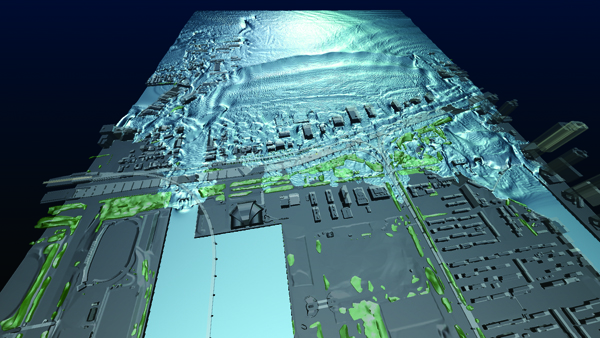

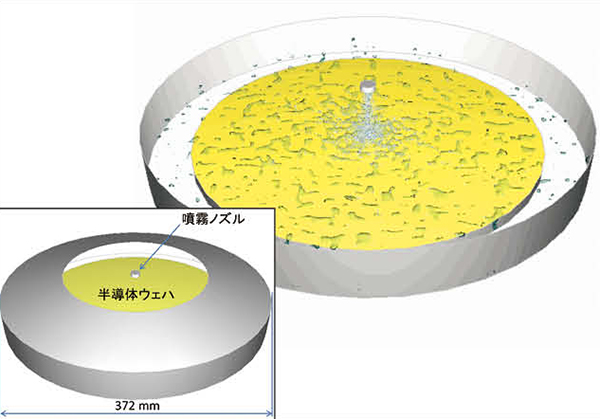

自由表面

気体と液体の界面形状を計算する機能です。MARS法とVOF法の2種類があり、気体と液体両方、液体だけなど計算対象も選択できます。土木分野での津波のような広範囲の現象から、電子機器分野でのはんだ付けなどの細かい現象までさまざまな解析に対応しています。

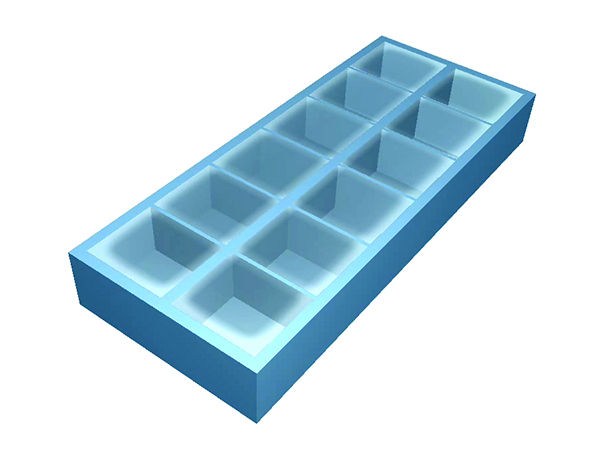

凝固融解

水から氷、氷から水など、流体と固体の相変化を考慮することができます。凝固している部分の影響で流れが変化したり、流れの状況に応じて融解する速度が変わるなどの影響に加え、融解時の潜熱も考慮が可能です。製氷機の水が氷になるような計算をすることができます。

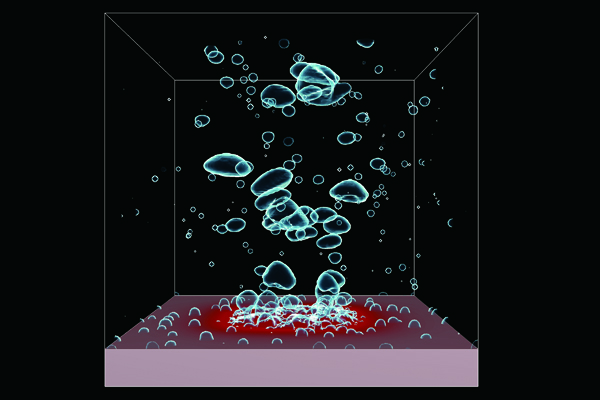

沸騰凝縮(気泡核生成、気泡成長・凝縮)

液体と伝熱面の温度差などにより気液二相流となる沸騰流の解析が可能です。沸騰流を自由表面流解析法であるMARS法により解析し、相変化モデルでは気泡成長・凝縮による潜熱の発生と体積の増減を考慮できます。

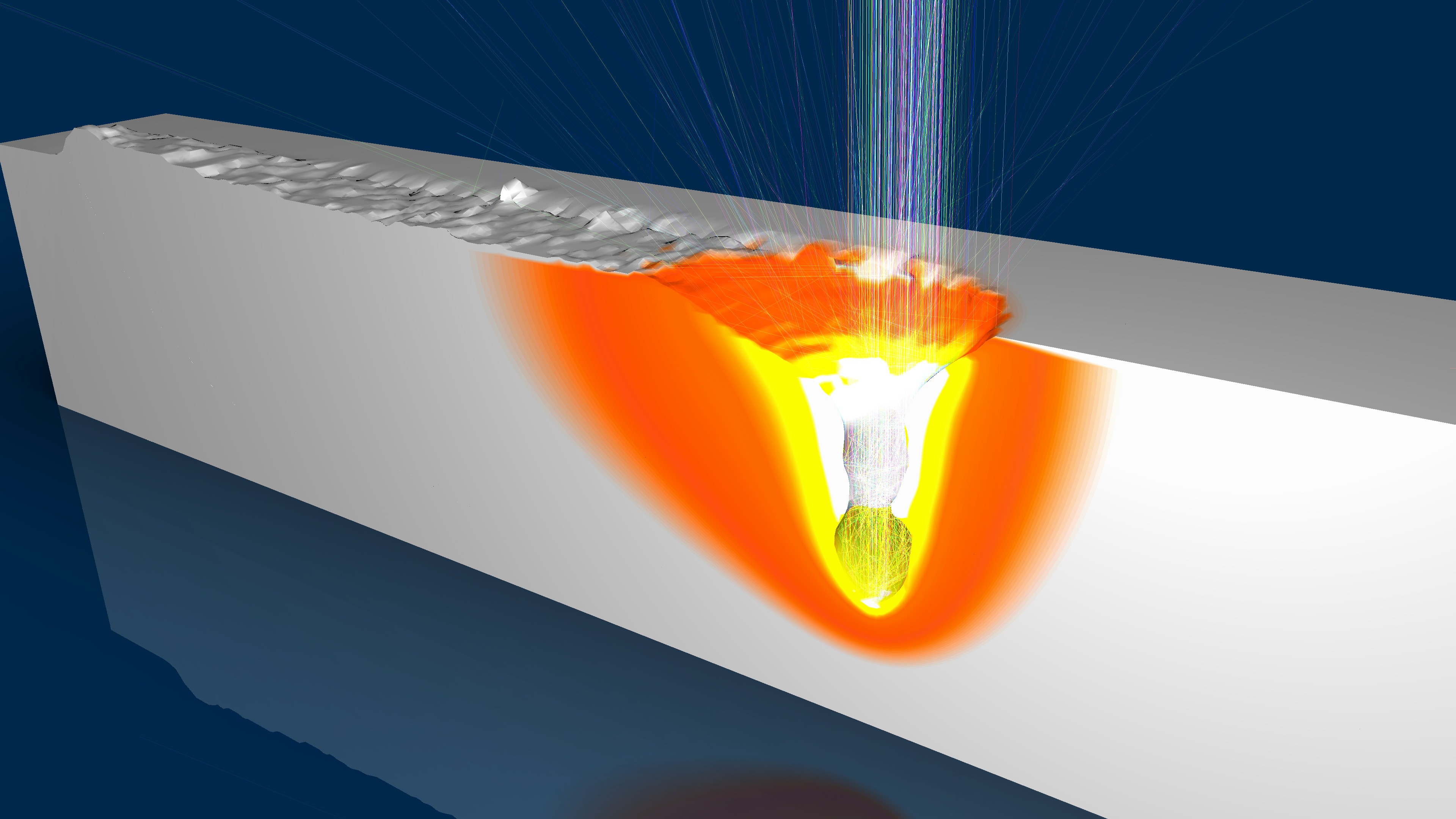

レーザービーム溶接

STREAMのレーザービーム溶接は、同種材料の溶接に対応しています。この機能により、溶け込み形状、キーホール挙動、熱影響部(HAZ)を予測できます。レーザー出力、移動速度、ビームサイズ、溶接経路を変更して評価することで、最適な溶接条件を検討できます。計算された溶け込み形状はエクスポートすることができ、構造解析に利用することも可能です。

粒子追跡

粒子特性(粒径・密度・沈降速度)に応じた挙動および、粒子と流体との作用反作用を考慮した解析ができます。質量粒子では重力による沈降や慣性力、荷電粒子では電界力による移動、粒子から壁面付着時の液化、粒子の蒸発、それに伴う潜熱の考慮、液体内での気泡としての利用などさまざまな応用が可能です。